专访|土家族诗人冰峰:寻着云朵的方向,就能望见故乡

独家抢先看

“翻读,即为序。”

诗人冰峰的新诗集《云朵之上的云》,开篇便以这种独特的方式与读者一道共启一程恩施土家、山水诗意之旅。

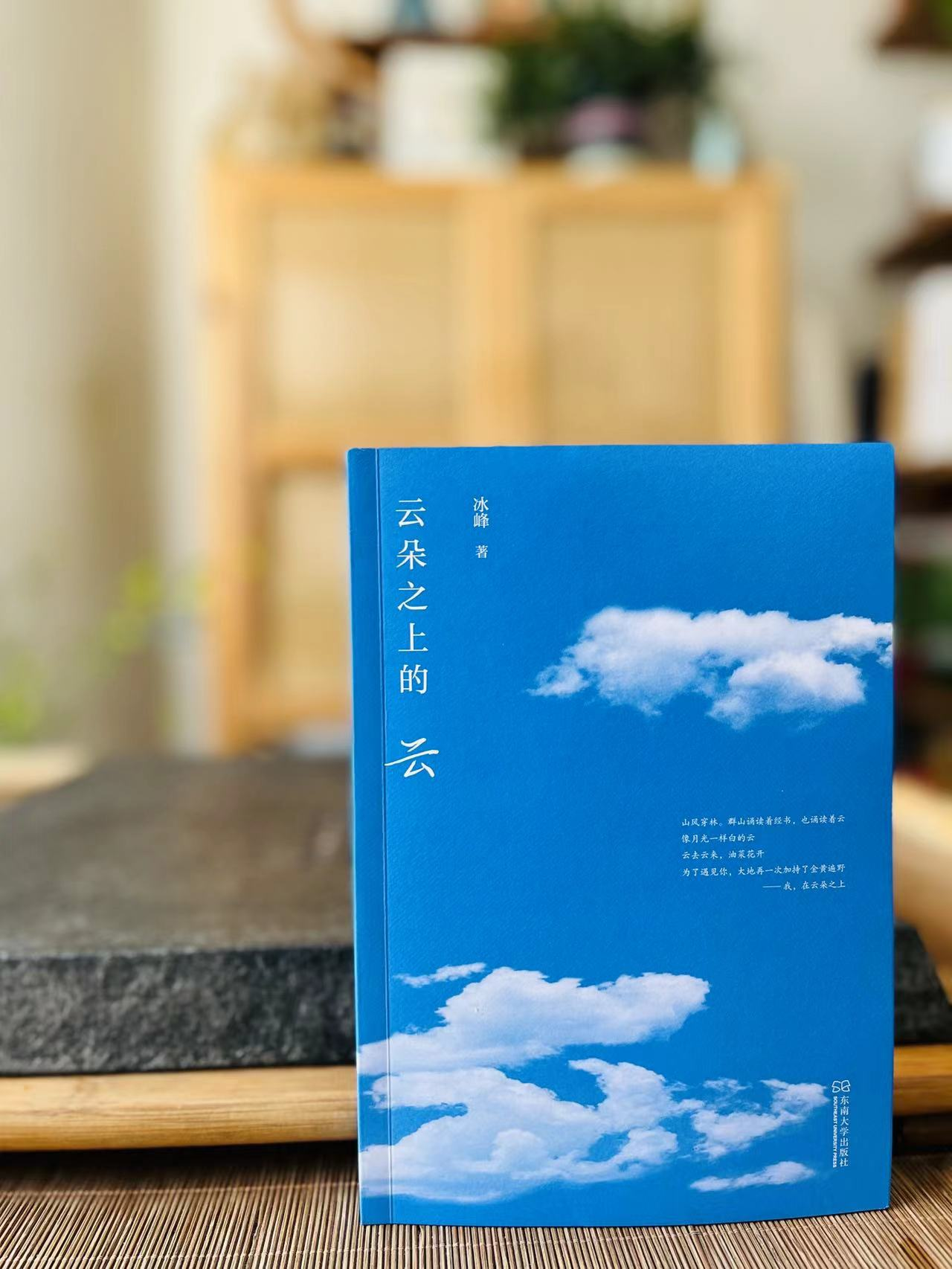

《云朵之上的云》,东南大学出版社出版,2023年3月

《云朵之上的云》收录冰峰新近创作的诗歌作品140余首,诗人以恩施土家族苗族自治州境内的风土人情为背景,从大山深处的一个居民点“瓦家村”着笔,向外延伸,通过“山里”与“山外”两大主题、六个分辑形成了一次远行他乡和回望故乡的交融与寻根。

“对大山深处故乡的回望,对山外世界的观察与感悟,用充满诗意的文字去书写和留存生活的片段,我想这应该是最美好的一种记录方式”在谈到新诗集创作初衷时,冰峰如是说道。

以下为采访内容实录:

记者:从新诗集《云朵之上的云》中,可以看出您特别偏爱“云”这个意象,这在写作的过程中有什么特殊的意义吗?

冰峰:是的,在这本诗集中很多次写到了云。我的故乡在恩施土家族苗族自治州,那里的云朵随处可见,在山尖上、在树梢上、在静静流淌的水面上......,充满了灵动的美感,这是从小就植入记忆深处的审美观。我喜欢云的两个特点:一是灵动的美感;二是短暂、充满不确定性。在诗集的第一首诗《问答》中,回答为什么一次又一次写到云的理由是:“其一/除了马之外/离风最近的事物是云;其二/浮云如狗/那么白/那么干净”,这两点在某种意义上说也是我对诗歌写作的基本观点。

记者:诗集中大量诗歌都反映了恩施的自然山水和土家族苗族的人文风情,特别着笔一些土家匠人和日常细小的生活场景,比如《跛脚的老铁匠和圆脸的小铁匠》、《老篾匠的手》、《年轻的盖瓦师傅》、《煨罐罐茶记》、《在土家族喝摔碗酒》等,这些诗意化的场景对您来说是否意味着一种精神上的回归?

冰峰:里尔克的诗里说过:“离开村庄的人将长久漂泊/也许,还有许多人会死在中途”。因为个人的生活经历,对于这句话的感触真切而深刻,“山里人”是骨子深处一直流淌的一种血液,一种本能,也没有那么多特别的原因和意义,只因为爱着那片土地上的山山水水,沟沟坎坎。诗集描述的那些场景算是一种诗意化的记录。

记者:您创作这些诗歌的灵感契机是什么?

冰峰:这个很难准确的描述,一首诗的灵感要来的时候,可能是一个词语一个句子的诱导、一朵花的清香、午后的阳光真好等等,或许什么预兆都没有,突然之间你觉得要写点什么,必须写点什么。相对而言,这种这种灵感突发性的概率少,大部分还是需要构思,或者说是长时间的等待,等待瓜熟蒂落的那一刻。

记者:新诗集“山里”和“山外”两大主题的创作,内容上有没有预先设定?在创作过程中如何调和它们内在之间的矛盾与冲突?

冰峰:诗歌写作有它的独特性,它有别于小说、散文等其它文体,诗歌的自主性强,“我即是我”。同时,一首诗的成形也由多种不确定性因素构成。

分享一次写作经历。2021年3月,与众友回故乡恩施。机缘湊巧,偶遇耄耋之龄的杨胜伟老先生,杨老先生是恩施玉露第十代传人,一生学茶做茶,致力于恩施玉露制作技艺的传承和推广,在向其请教玉露茶工艺特色时,老先生形容玉露茶蒸青九道制作工序为“九死又一生”。当时我脑海里第一反应是闪出《离骚》里的诗句:“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,便有以此为内核主线去写作的欲望和冲动。但在参观和详细了解完制茶师傅制作手法后,又决定从这种始于唐朝的具体制作技艺入手逐次递进,后以九行为架构,通过“九死一生”的意象,以制茶师傅的双手为切入点,既诗意化的描绘制茶的场景,又让诗文的主题内核与茶的“禅”意相融。

《玉露蒸青:九死又一生》

晴,采之,蒸之,捣之,拍之,焙之,

穿之,封之,茶之干矣。

——陆羽《茶经》

左手。裹卷着飞雪

右手。翻滚着梨花

隐约的风声里,夹杂着大唐的钟声

扫雪抄经。葬花埋人

左手观照右手,右手照观左手

上一辈子的白叠加这一辈子的白

九死又一生。在向阳的山坡上

一位老去的苗人告诉我:

火烧过的云朵落在天上,也落在水底

“山里”和“山外”,对于我来说既是两个不同的视角,又是互相转换的同一视角。真实的去记录自己内心对外物的感受,就是最好调和。

记者:说到九死一生,在您的新诗集里还有很多描述死亡和与土家族的丧葬习俗有关的诗歌,比如《一个土家老人的葬礼》、《楚歌:雨夜守灵》、《遗言》等,这是不是对“死亡是诗歌终点”的一种思索?

冰峰:诗人对死亡的思索是终其一生的,“死亡”是诗人无法规避的一个形而上的问题。但我写的这类诗歌与此无关,也还没达到那个境界,至少目前是这样。诗集中的这类诗歌主要是对土家丧葬习俗一种诗意化的记录,大山深处的土家人长期与山水为伴,他们有着豁达的生死观,在土家族有句俗语叫“周岁置板,百岁埋人”,意思就是说满周岁的时候就可以准备好棺木,等到你百岁以后逝去时再埋葬。个人理解,这句俗语的背后有两层意思:一是豁达的生死观;二是长寿而美好的愿望。也正是因为这种坦然豁达,让土家人从容而乐观的面对死亡,让生与死对立而统一。由于特定的地理环境等因素,恩施境内大部分地区至今还保留着“土葬”的习俗,传承着土家人的一种内在精神和文化,每个人都只是一粒种子,从山里来终究要归还给大山。

记者:在诗集最后一辑“诗书江南”中,有一些与阅读有关的诗歌。您平时阅读的内容侧重于那些方面?喜欢阅读纸质版书籍还是电子书籍?

冰峰:这只是阅读的习惯不同而已,就我个人而言,偏重于纸质版书籍的阅读,阅读的内容比较杂,遇到感兴趣的就会读读,没有硬性的阅读计划,个人一直觉得阅读应该是一件轻松而又愉悦的事情,就像安安静静的喝一杯茶,就像与一个久别重逢的朋友聊天。

记者:诗集的代后记采取了摘录和引用的形式,是不是有特别的表达意义?

冰峰:是的。代后记以“片瓦流云诗意来”为题,分别从1983版和2020版的《巴东地名志》中摘录了关于“瓦家村”这个地名的记录,这也是我从小生活的地方。83年版地名志的编后语中记载“这是巴东县有史以来第一部地名工具书”,那一版关于“瓦家村”这个地方的记载不足20字。到2020年版的时候,增补近100字。这种变化,对于这个小小的村子来说,本身就是一件具有特别意义的事,具有美好的憧憬和无限的诗意。

另外,在诗集的排版和设计中也暗藏了一些寓意,比如分章节起始页面上的植物插图分别为“野花铺天地”(野菊花、金银花、蒲公英、天葵子、紫花地丁),暗取“草木有本心”之意,同时五种植物合起来即为中医药方“五味消毒饮”,药可医病,诗歌亦然。

记者:您对近些年频繁被提及的“乡愁”、“诗和远方”这些主题怎么看?

冰峰:频繁被提及,首先,这至少说明是大众普遍关注和带有共趋性的一种情绪,“乡愁”在某种程度上说与“诗与远方”也是可以划上等号的,一个人只有在离开故乡以后,才懂得那些当时只道是寻常的物和事,原来已经都是远方了。其次,“乡愁”、“诗与远方”这些词的频繁提及,从另一个角度来看,也说明当下大众在某种情绪上的焦虑,需要寻找心灵上的一种归属,而“故乡”、“诗和远方”刚好满足这种情绪的属性需要。从某种意思上来说“故乡、远方、诗歌”都是一体的。

记者:您怎样看待土家族诗人这个身份,会不会担心被“标签化”后而局限?

冰峰:一直以来,我个人觉得诗人可分两种:一种只要热爱生活,热爱诗歌,有诗心就可称为诗人;另一种在前者的基础上,有自己优秀的代表作品。无论那一种,作为“诗人”,所有的底线、尊严和高贵都在你深度共情或者亲手写出诗句之中。至于任何身份和标签,都只是外力作用的一个称谓或符号,随着时间的推移和事物的变化,甚至还会赋予其它意想不到的称谓和符号,其实都没任何关系,不能“着相”。当然,如果一定要说身份和标签的话,我很喜欢这个标签,因为这是我的根脉所在,它能时刻提醒我不忘来时路。

记者:您觉得对于诗人来说,最重要的品质是什么?

冰峰:“本真、激情、专注”。除此之外,对于所有爱好文字写作的人来说,就是拿起笔来,写、再写、继续写。