留住老城南的烟火

独家抢先看

清水砖墙,条台石阶

蜿蜒的街巷宽窄不定

氤氲着浓浓的人间烟火气

这里是小西湖片区

坐落于夫子庙和老门东之间

有着堆草巷、箍桶巷、木匠营等

老城南的著名街巷

两处文保单位及7处历史建筑

是南京22处历史风貌区之一

而今,这个不足5万㎡的江南民居历史风貌区

进行了“微更新”的全新探索

复兴原汁原味“城南旧事”

△正在“微更新”的小西湖片区

回望千年,小西湖地区曾辉煌一时。古代青溪分流至此,有过湖泊和一湾湾池塘。东晋时期,这里便是世家望族聚居之处,称得上是“王谢的厅堂”。宋时在此建青溪园,楼榭相映,景色极佳,时人喻之为“小西湖”。明代的市隐园、快园亦相继建于此,可谓是山水城林相映成趣之美境。

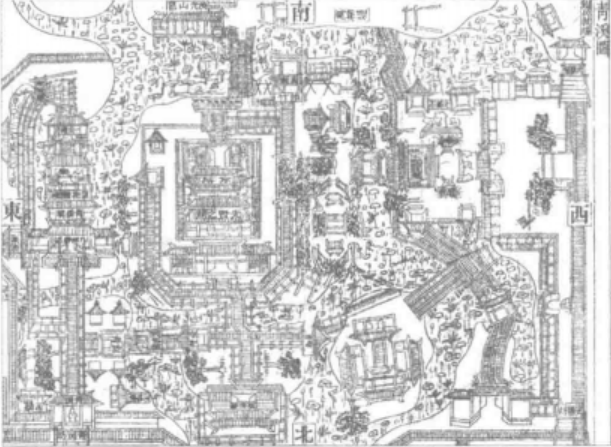

△《景定建康志》中保存的《青溪图》。它截取了青溪中精彩的一段——青溪园,详细地描绘了青溪园的地形特点、景观布局、空间结构。

陵谷变迁,昔日芳园已无踪迹,仅留下“小西湖”这一地名,给人以无限遐想。光阴流转,小西湖更是落败为棚户区,不少房屋年久失修,人均居住面积仅12㎡,市政公用设施严重不足,亟待更新保护。

△小西湖的老旧平房

然而

如何在改善居民生活品质的同时

注重历史保护,留住城市记忆

是老城改造的一道难题

探索全新的老城更新思路

2015年谋划小西湖片区改造时,南京市改变了以往“大拆大建”“推倒重建”的模式,而是探索全新的老城更新思路。政府与高校设计专家和志愿者团队合作,走进百姓家门一起商量,最终确定了“自我更新、有机更新、持续更新”的保护新路径。

自我更新,即“尊重民意、自主选择”,让百姓自主选择迁与留。迁出的释放出空间,为改善基础设施植入新业态创造条件;留下的或自住或租赁,留住了小西湖片区居民生活状态与烟火气味。

在保留原有空间格局的前提下,小西湖片区按照“一户一方案”的理念逐步推进改造提升。改造更新不疾不徐,自带“城南节奏”。自2017年5月启动改造,片区占地面积4.69万平方米,原有810户居民,搬走了408户,改造出48个院落。

走进如今的小西湖老街巷

不仅可以看到粉墙黛瓦马头墙的景观

更能邂逅故土难离的原住民

听到这里真切的生活故事

△设计师别出心裁设计出“共生院落”,让老人居住和年轻人工作同处一个屋檐下,做好邻居。

堆草巷31号成了“共生院落”。原本的5户人家搬走了3户,设计师与留守的两户居民改善居住条件,同时订立院子公约——共同维护公共空间秩序环境。未来这里将引入办公和文创等业态,白领、游客和居民同在一片屋檐下。

△经过设计改造,堆草巷33号后院焕发着新的生机和活力

堆草巷33号后院经过设计改造,成了小西湖的网红打卡地。这个100多平方米的“共享院落”里,镂空的花墙清新时尚,80多岁的老屋与100多岁的石榴树、60多年的枇杷树别有韵味,焕发着新的生机和活力。

△马道街29号,60多岁的老宅“变身”文艺咖啡馆。

建筑更新后的利用,就是对建筑最好的保护。未来,在充分保护的前提下,将小西湖与文化创意、文化旅游等产业充分融合,形成小西湖独立IP,打造成“原住民与新业态共生共荣的历史文化休闲街区”。

从“拆改留”转向“留改拆”

老城南的“烟火”不散

小西湖的新故事刚刚开始