档案背后的故事|让少先队员传承雨花英烈精神

独家抢先看

孙以智(张俊哲/摄)

孙以智的家庭档案,是一叠厚厚的照片,有黑白的,也有彩色的,照片多以雨花台为背景,是孙以智各个时期与少年队员们的合影。

孙以智是孙津川烈士的侄女,孙津川烈士牺牲时,她还没有出生,但她是听着大伯的事迹长大的。

孙以智(左二)全家福

南京解放的前夕,孙以智的祖母向她讲述了大伯孙津川为革命英勇献身的故事。孙以智心生崇敬,后追随大伯的脚步,光荣参军,从一名少年成长为党的战士。

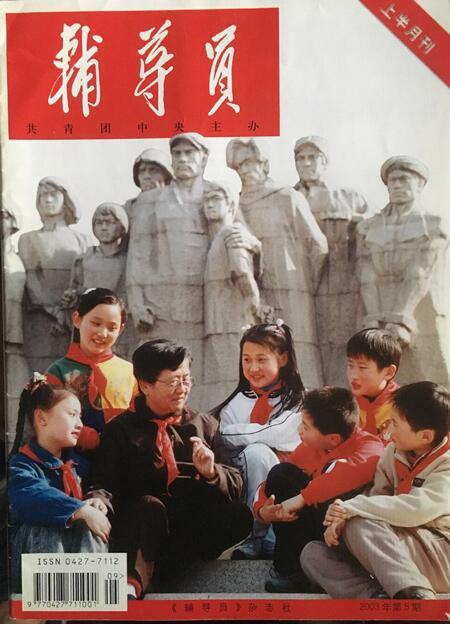

孙以智在雨花台烈士群雕像前

1979年,雨花台烈士群雕像隆重落成,转业后的孙以智一直在思考:“我是在党的教育、烈士精神的鼓舞下成长的,该为子孙后代做点什么?”

1980年起,孙以智开始担任南京雨花台实验小学的校外辅导员,向孩子们讲述大伯孙津川和其他雨花英烈的故事,这一讲就是38年。

孙以智与少先队员们一起扫墓

建设“红领巾广场”

1980年初,孙以智与雨花台区实验小学和雨花台小学一同向全省儿童发出倡议书,倡议全省700万少年儿童每人捐赠一分钱,在雨花台下建设“红领巾广场”。

红领巾广场少先台

这一倡议得到全省少先队员的响应,大家通过拾废铁、捡废纸,积攒零钱,共集资7万多元。在团省、市委和各级政府的关心支持下,当年下半年雨花台主峰西侧的“烈士西殉难处”便建成了数千平方米的“红领巾广场”。

在广场建设的过程中,雨花台区实验小学组织少先队员们利用星期日和节假日轮流参与义务劳动,拔除杂草,清理地面碎小石块,在劳动中加深了对“红领巾是红旗的一角”,“红领巾是烈士鲜血染成的”道理的理解。

随后孙以智又和学校老师组织少先队员们去修整知名烈士墓区的墓道,拔草夯土,直到烈士陵园的工人把墓道拓宽,铺上了石砖,往后更加方便群众来凭吊了。

少先队员们亲切地称这条墓道是“红领巾路”。

孙以智与少先队员们登上《辅导员》杂志封面

学校也经常在这里组织各种活动:新队员入队立誓,中队举办各种主题会,争创烈士中队立誓仪式,向烈士汇报,与烈士对话等等。每年清明都要来墓区祭拜,将小手折叠的小百花,系在墓周边的大松树叶上,用红漆描红烈士的碑文。

在肃静、幽雅的环境中,追忆革命先烈的悲壮往事,寻访烈士的足迹,向烈士汇报自己的进步,述说遇到的困惑,不断汲取前进的力量,懂得了饮水思源。

几十年与孩子们相处相知,让孙以智感到无比幸福。雨花实验小学的孙津川中队已相传十多届,六百多名少先队员已长大,在祖国各地工作奋斗。

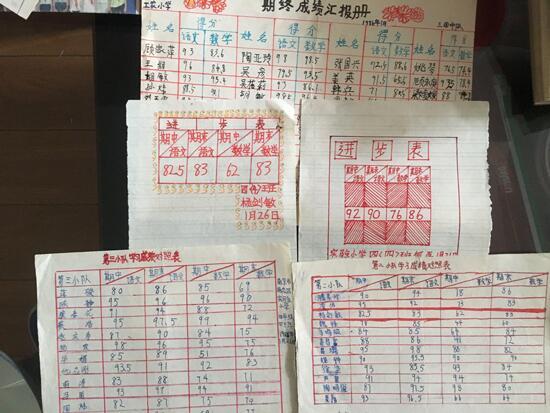

少年队员们给孙以智寄的成绩表

孩子们给孙以智写的信、寄贺卡成了她最为珍视的家庭档案,孙以智欣慰地说:“他们告诉我不论他们长到多大,都忘不了少年时代学习的母校;无论他们走到天涯海角,都忘不了培育我成长的家乡雨花台。”