三代人的教育经历,见证中国现代教育体系的发展

独家抢先看

今年,新中国成立70年。70年来,在党的领导下,我国建立了完整的现代教育体系。

姚诗琪一家,以三代女性的教育经历见证新中国70年的教育发展情况,从读不了书,到有书读,最后读好书,小家见证大家70年的风雨历程。

烽火中的求学

姚诗琪的外婆贾梅亭,出生于上世纪二十年代一个贫寒的家庭,时常处于吃不饱穿不暖的状态。烽火连天的战争年代,注定了当时的教育情况,读不了书,没有书读,是当时大部分人都有过的经历。贾梅亭热爱读书,却没有机会踏入校门。

1940年,未满13周岁的贾梅亭,积极响应中国共产党的号召,加入了山西当地妇女抗日救国会,一边宣传抗日救亡,一边保障部队的后勤需要。随后在团队中识字女性的帮助下,她开始正式学习识字、读书。

六年后,贾梅亭和驻扎在山西根据地的一名八路军战士相识相恋,在他的引导下参加了革命。1949年,贾梅亭加入了中国共产党。

后来,跟随丈夫来到刚刚成立的中央公安干部学校(中国人民公安大学前身),经组织推荐进入学院上课学习,接受正规教育。

当时中央公安干部学校条件艰苦,这并没有让贾梅亭退缩,而是让她明白读书的不易,懂得珍惜这难能可贵的机会,正规的学习,为她日后的工作给予了很大的帮助。

毕业后,为了响应党和国家号召,贾梅亭一家主动选择从北京南下到湖南长沙工作,支援祖国南方社会主义建设。

改革开放后的大学生

1964年,姚建文出生了。

作为家里最小的,姚建文从小被给予厚望,希望她能考上大学,成为家里第一个真正意义上的大学生。然而事与愿违,正值读书年纪的姚建文遇上特殊时期,中小学时她并不能学到很多书本上的知识。

上世纪七十年代末,在荒废了很多学习时光后,姚建文终于有机会接受教育了。1980年,恢复高考的第三年,读了两年高中后的姚建文作为应届毕业生参加了考试。由于报考的是外语专业,姚建文考了语文、英语、历史、地理和政治五门科目。

基础知识薄弱的姚建文,第一次高考遗憾落榜。复读还是直接就业对当时的姚建文来说是一次至关重要的选择,“无论用多少年,花费多少代价,家里也要供你考上大学,这是你人生唯一的出路。”姚建文的母亲贾梅亭说道。

在大家的殷切期盼下,姚建文开始复习。1981年,姚建文第二次高考,不负众望,考取了湖南本地的一所学校,但是她并没有去,而是选择了再考一年。

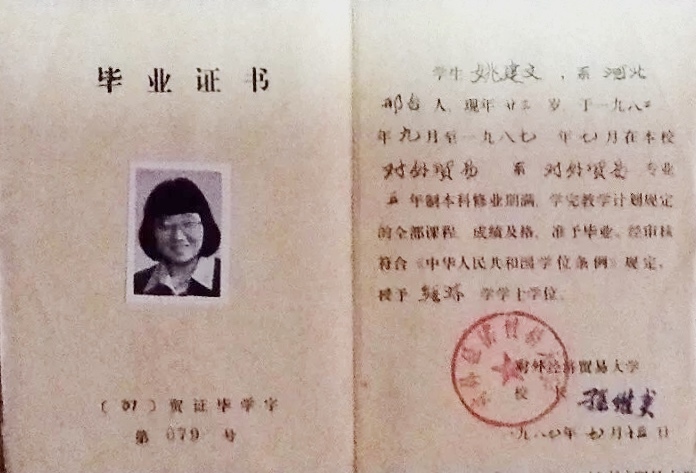

“既然考了,我就想考一所好一点的大学。”1982年,三战高考的姚建文以高分考取了自己的第一志愿——北京对外贸易学院(现对外经济贸易大学),就读国际经济与贸易专业。

大学毕业后,姚建文放弃了公派去美国深造的机会,回到家乡湖南,用自己的所学投身于家乡的建设之中。

新时代的受益者

姚诗琪,1989年出生,2008年考入南京师范大学,本科毕业后成功考取南京师范大学研究生。

姚诗琪的父母都是改革开放以后的大学生,对子女的教育具有一定的前瞻性。1996年,姚诗琪被父母送进家乡第一所“国有民办”国际实验性学校,开始了寄宿生涯。

1996年,姚诗琪就读的小学是5年制的,不像现在是6年制义务教育。2001年,恰逢教育体系改革,姚诗琪就读的五年制小学改为六年制,就这样姚诗琪又读了一年,在毕业考试时凭借优异的成绩直升初中。

初中三年的学习让姚诗琪顺利考上高中,2007年,高二的姚诗琪面临文理分科的选择,文科、理科都不错的姚诗琪,最终选择了自己喜爱的文科。

2008年,姚诗琪高考。在母亲的影响下,她的第一志愿填写的是对外经济贸易大学。由于当年分数线太高,姚诗琪遗憾地和这所学校擦肩而过。

最后,姚诗琪考取了南京师范大学古典文献专业。然而姚诗琪感觉这个专业不太适合自己,来到学校后,姚诗琪得知可以通过考试更换专业,于是整个大一学年,姚诗琪都在为换专业做准备。

2009年,大二时的姚诗琪通过考试转入了高级文秘专业 。本科毕业后,姚诗琪选择了考研。硕士毕业后,她选择留在南京,成家立业。