41年前中国第一座太阳塔在南京建成

独家抢先看

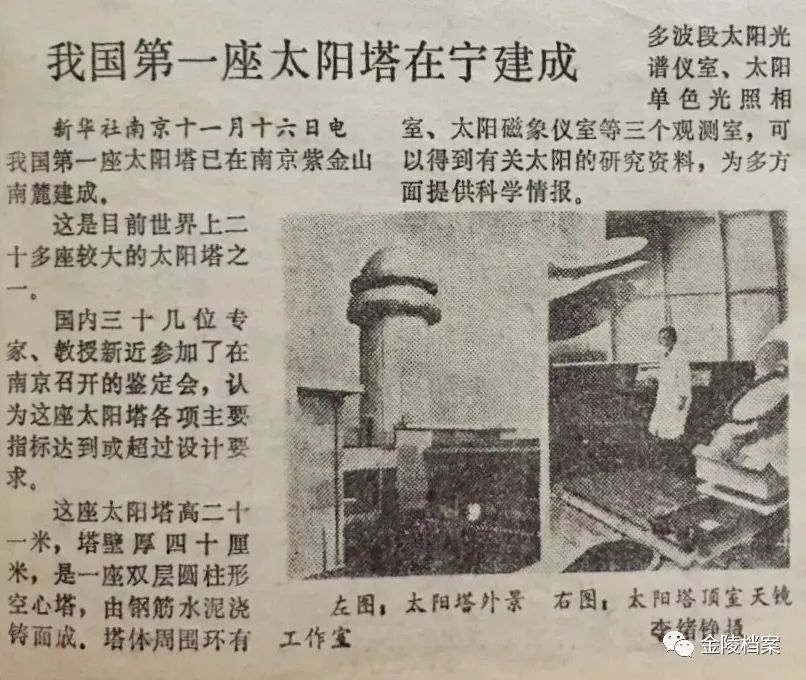

1982年11月16日南京日报

(南京市档案馆馆藏)

1982年11月16日,由南京大学天文系建造的中国第一座大型塔式太阳望远镜——太阳塔在南京紫金山南麓建成。南京大学太阳塔的建成为我国进一步建造大型太阳望远镜积累了经验,在我国太阳物理研究领域中和天文教学工作中发挥着重要的作用。1985年,这一成果荣获全国首届科技进步二等奖。

中国第一座太阳塔

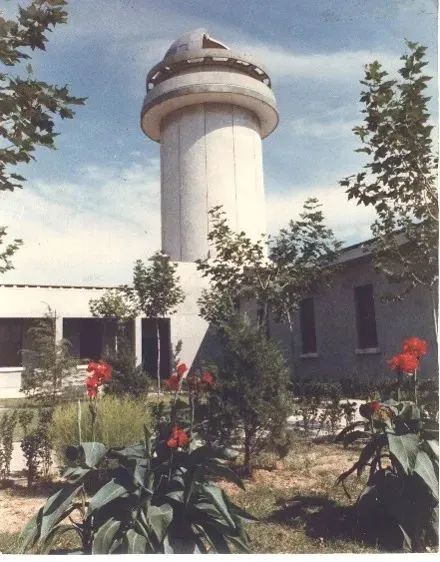

上世纪80年代初,我国第一座塔式太阳望远镜诞生在南京,由南京大学方成院士主持研制成功。这座太阳塔高21米、塔壁厚40厘米。塔顶安置观测太阳的定天镜,将太阳光垂直导入正下方安置的成像系统和观测仪器。塔体周围环有多波段太阳光谱仪室、太阳单色光照相室、太阳磁像仪室等三个观测室,可以获得有关太阳的研究资料,是当时世界上二十多座较大的太阳塔之一。

我国第一座塔式太阳望远镜

南京大学太阳塔的建设始于1958年。当时在天文系讲学的苏联专家西特尼克向系主任戴文赛建议:作为教学研究的基本设施,天文系宜建造一座太阳塔。这一建议得到戴先生和校领导的支持,进而获得高教部批准,并且作为高精产品研制项目列入国家第二个五年计划。

不畏艰辛 “白手起家”

1973年,南大天文系重新启动太阳塔研制工作,此时的方成已被任命为研制组组长。

太阳塔研制首要问题便是选址,方成带着研制组的黄佑然、陈载璋、倪祥斌等人骑着单车把偌大的南京城兜了几遍,进行了许多测量工作,最后在紫金山南麓的孝陵卫找到了合适的建塔地址。

1959年南大天文系师生讨论太阳塔设计

作为选址的孝陵卫在当时是一片人烟稀少,缺少水电和道路,方成就和其他两位老师在那里轮流值守,“自己盖茅草房,从山下挑水到山上,用小煤油灯烧饭”,用几乎原始的生活方式在那里熬过了一年半的寒冬与酷暑。

此外,运输也是一大难题。在一个炎热的夏天,南京大学从国外进口的一批红松木材要从中华门火车站运到孝陵卫。那时没有汽车,方成就动员整个天体物理教研室的十几位老师,一起用三辆板车把这2立方米的红木硬生生地运到了基地。

研制组还面临技术上的难题。当时一无理论借鉴,二无技术资料,国外文献也极其有限,方成和研制小组的成员谁也没有见过太阳塔,研制组对有限的国外资料进行详细调研并调整设计,深入的研究、讨论、计算,终于完成了全部设计。

1980年,太阳塔终于建成,实现了我国太阳物理设备的重大突破。1982年,太阳塔通过鉴定,被认为是“达到了国际上口径相近、非真空太阳望远镜的水平”。方成所带领的团队,30多年来使用该太阳塔坚持多波段的太阳活动观测,获得了许多高质量的太阳耀斑、黑子、日珥等的二维光谱的资料。先后荣获国家教委科技进步奖一等奖、国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖、国家自然科学三等奖等多个奖项。

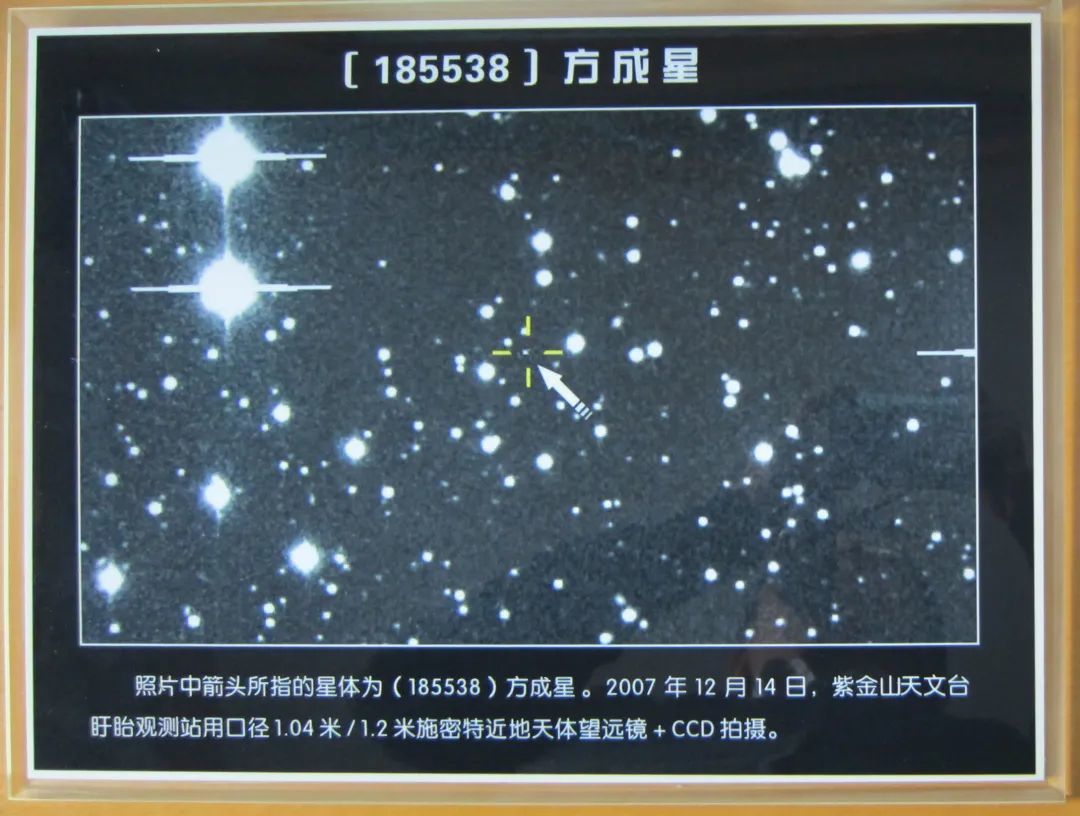

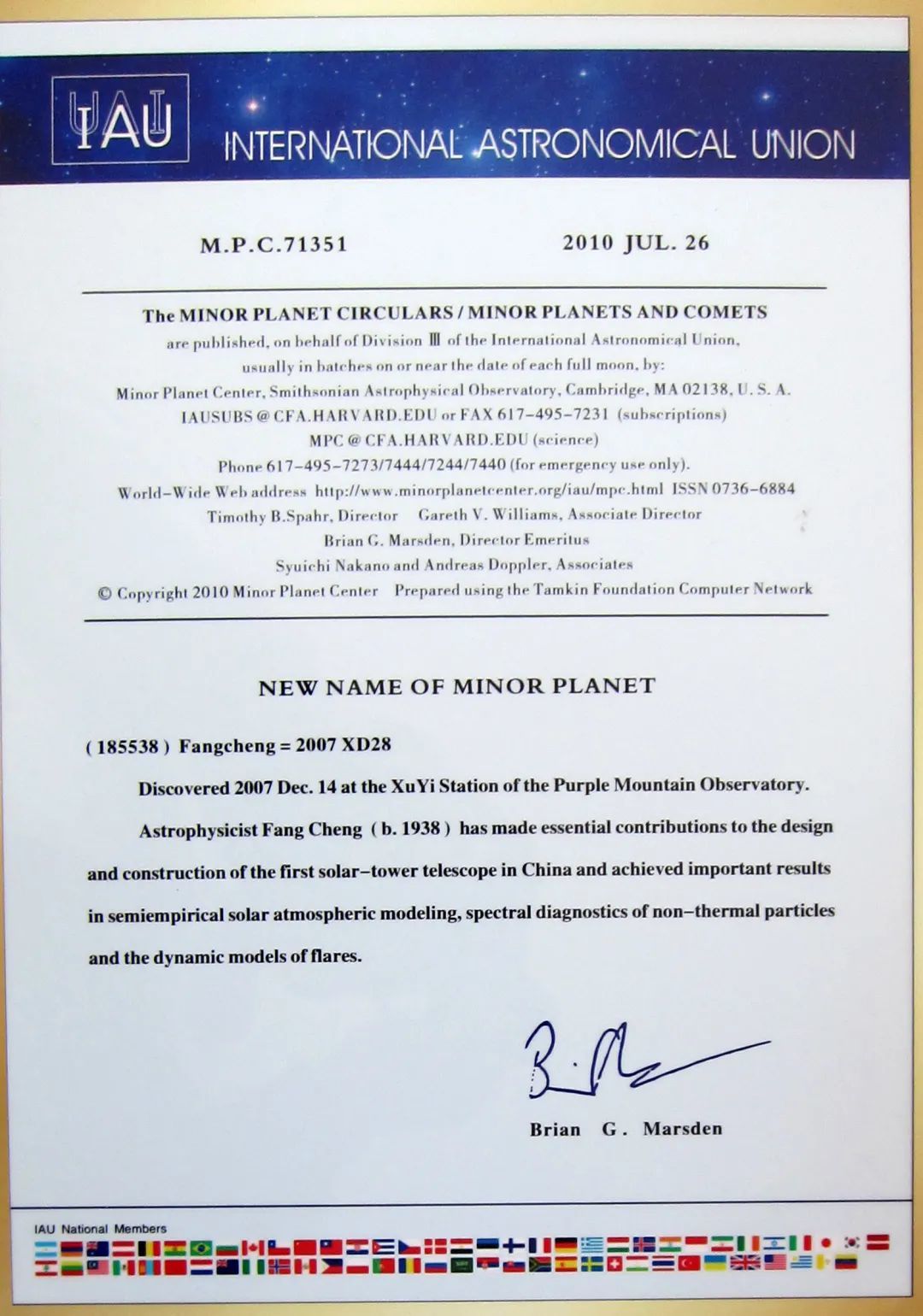

2008年11月,方成专程赴法,参加了巴黎天文台授予他名誉博士的仪式,成为历史上第一位获此荣誉的中国科学家。2010年,经报请国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准,紫金山天文台于2007年12月14日发现的、国际编号第185538号小行星被正式命名为“方成星”。

2010年国际天文学联合会小行星命名委员会颁发的方成星证书

中国人建立的第一个现代天文台

在南京还有一个中国近代天文研究的起点,它承载着非凡的历史记忆,早已成为人们心中的永恒——1934年9月1日落成启用的紫金山天文台。

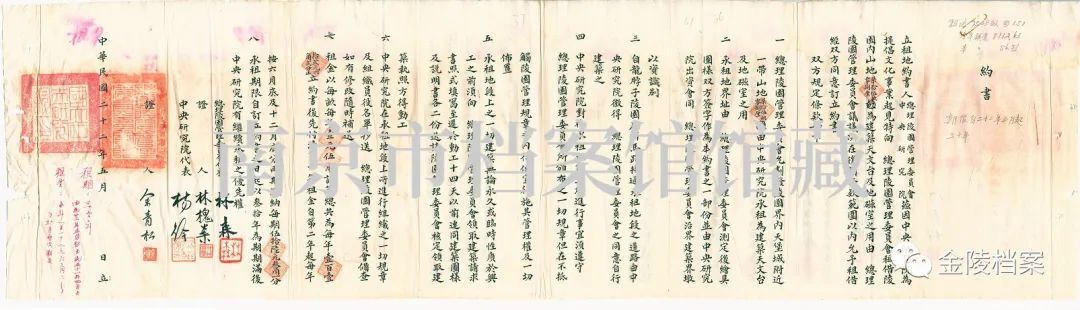

1933年中央研究院向总理陵园管理委员会租地建设天文台约书

(南京市档案馆馆藏)

1928年2月,在老一辈天文学家高鲁的坚持和奔走下,紫金山天文台的前身——国立中央研究院天文研究所在南京成立。天文所建所初期在南京鼓楼测候所(今鼓楼公园内)临时办公。当时设备还比较少,仅有折光镜赤道仪、纪限仪、太阳时计、等高仪、经纬仪和无线电长短波收发报机等。

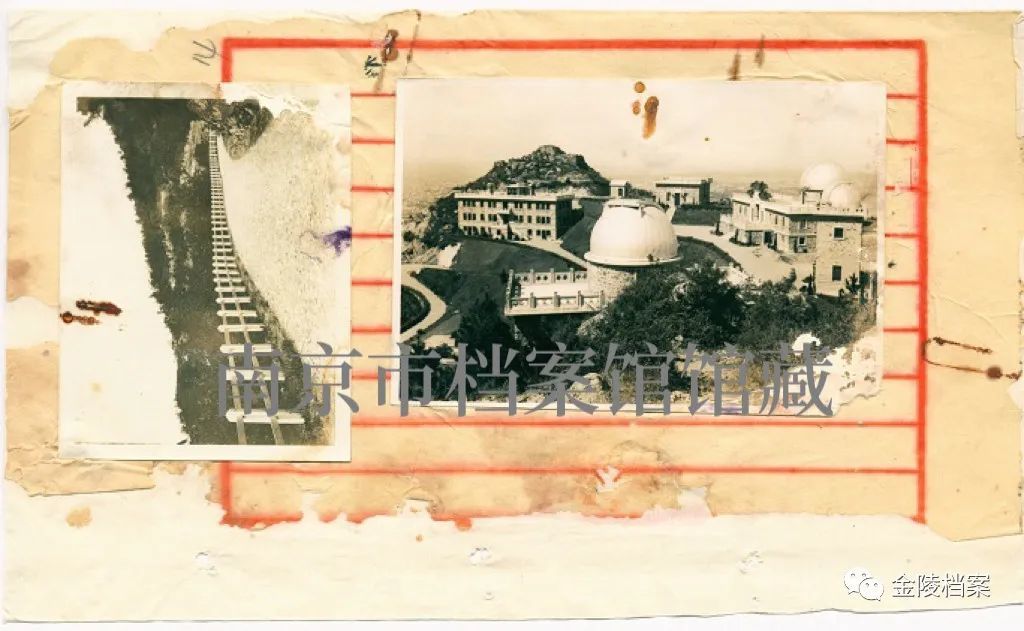

1934年刚建成的紫金山天文台

(南京市档案馆馆藏)

科研人员利用这些设备进行了授时、测地及编历工作,开展了观测日象(太阳黑子、耀斑、日珥等)、气温与时计变差的关系、测定南京经纬度、研究流星的原理等研究工作。

当时天文研究所的首要任务是筹建紫金山天文台。天文台最初选址紫金山第一峰,后改为第三峰,并于1928年冬拉开建设的序幕。战乱频仍的岁月里,紫金山天文台的建设曾多次陷入停工的困境。1934年8月25日,历经五年多的艰辛施工,紫金山天文台全面竣工,并于9月1日举行了落成揭幕典礼。

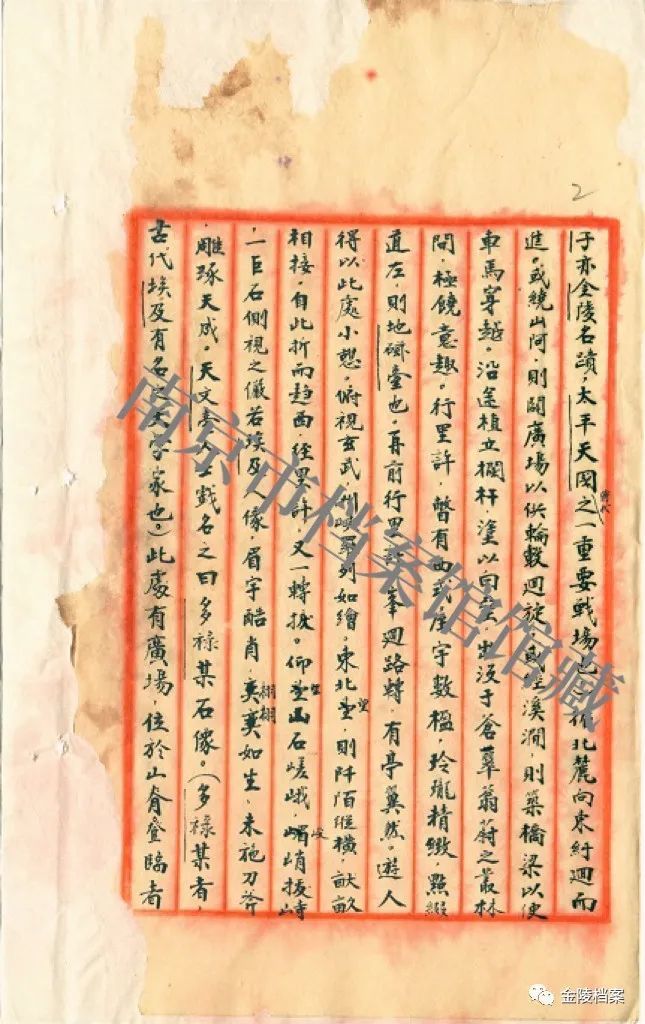

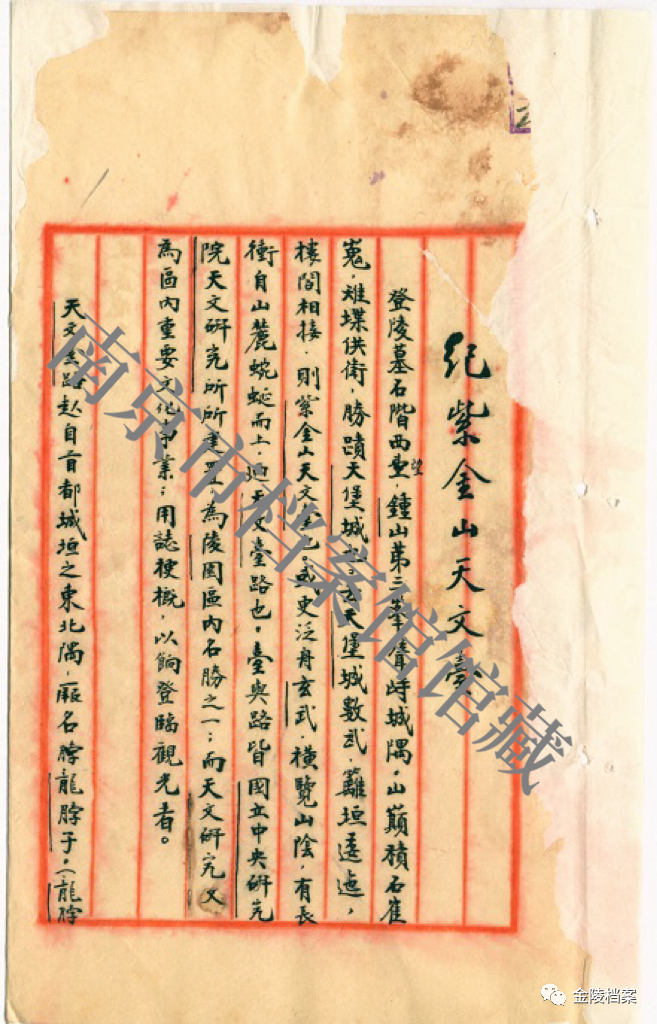

紫金山天文台档案 (南京市档案馆馆藏)

进入发展的新纪元后,紫金山天文台开辟了暗物质和空间天文、南极天文和射电天文、应用天体力学和空间目标、行星科学和深空探测等多个研究领域,在青海德令哈、江苏盱眙、江苏赣榆、山东青岛、黑龙江洪河设有五个野外台站,众多研究成果世人瞩目。截止目前,我国共发现了36颗近地小行星,紫金山天文台的近地天体望远镜包揽了其中30颗。

多年来,紫金山天文台为我国的天文事业培养和输送了大量的高科技人才,他们立足本职岗位,精益求精、攻坚克难,为推动科技创新事业高质量发展作出了重要贡献,诠释践行了科学家精神。