家庭档案背后的故事|“钻石婚”背后的相守相伴

独家抢先看

他叫罗学勋,今年91岁,曾是哈军工一期空军工程系学员,一生从事弹药引信的研究教学工作。

她叫王积芬,今年82岁,曾是一名医护人员,在针灸麻醉的科研中取得一定成果,并获得全国科技大会奖。

从意气风发的青年到白发苍苍的老人,两人携手与共,经历了60载风风雨雨。

罗学勋、王积芬夫妇合影

从相识到相守

罗学勋与王积芬的漫长岁月故事,要从60多年前开始说起。

1958年,罗学勋从哈军工毕业后留校工作,到炮兵系跟着苏联顾问学习。支部书记热心地为其做媒,两个年轻人就这样相识了。

罗学勋在哈军工

在此之前,曾有人向罗学勋介绍过一位女教师。当时有个别女性抱着“愿意嫁给戴银色肩章的军人,不愿嫁给戴金色肩章的军人”的想法,因为金色肩章大多为指挥军官,可能要上前线,具有一定风险。在得知罗学勋当时从事航弹爆炸试验后,女教师考虑再三后便与他分了手。

因此,在晚年所著的多本回忆录中,罗学勋仍时常感谢积芬对他工作的百分百支持。

1958年相识于哈尔滨

积芬祖籍山东,认识罗学勋时才21岁,刚从卫校毕业,在哈尔滨市立一院工作。而罗学勋已有30岁,加上作为南方人的他身高有些“拖后腿”,初次相见时积芬的家里人并未相中他。幸好积芬的大哥从吉林赶来,在和罗学勋交谈了一整晚后,给予他极高的评价,这才促进了两人最终修成正果。

1959年10月10日,这对年轻人在民政局办了登记手续,并于次年1月16日举行了婚礼。没有婚纱也没有汽车接送,积芬在朋友的陪同下提着包,坐上公交车就来到了哈军工。由于医院正在开展科研项目,积芬是主要参与者,第二天一早便又回到医院上班。

1960年1月16日结婚纪念

多年后,罗学勋回忆:“我们当年的婚礼虽然简单朴实,没有鞭炮声、没有宴席,没有婚纱更没有汽车接送,但欢乐喜庆的气氛洋溢在我们心中,留给我们一生的幸福。”

一份迟到的证明

1970年哈军工内迁,罗学勋随空军工程系前往西安,住在西工大四十一舍内。而积芬为了支持丈夫的事业,离开年迈的父母和熟悉的工作单位,来到陕西省人民医院,在外科手术室工作。医院距离西工大仅有一站路的距离。

积芬自1964年开始从事麻醉工作,还掌握了针灸麻醉。针灸捻针的速度要达到数百次每分钟,看妻子太过辛苦,罗学勋还特地参考有关资料,试装了一台小型针麻仪给她使用。

当时人民医院开展了针麻肺叶切除术临床研究,从立项准备到实施总结,积芬都是项目的主要成员。但她始终没有关心过职称、工资,只是默默无闻地埋头工作。罗学勋在看到积芬与朝鲜针麻考察团的合影时,借用了一句诗词来形容妻子:“待到山花烂漫时,她在丛中笑。”

在陕西省人民医院与朝鲜针麻考察团合影

隐约得知针麻研究获全国科学大会奖时,积芬己随罗学勋调往华东工学院(今南京理工大学)。尽管妻子对于荣誉看得很轻,但罗学勋觉得她对国家作的贡献应该让子孙后代知晓,便托人去了解情况。

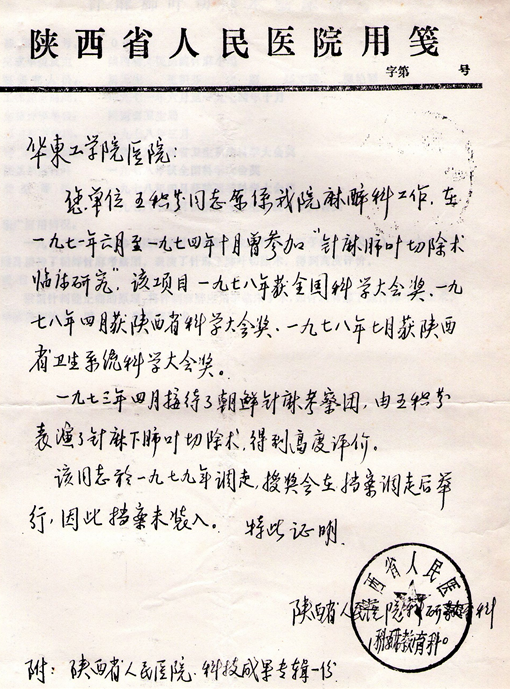

1986年12月陕西省人民医院的证明材料

1986年12月,一份证明材料从陕西省人民医院寄往南理工校医院,积芬收到这份迟到多年的通知,终于在退休前夕知道“当年参加的针麻研究课题得到国家的肯定”。

携手与共度今生

谈起自己在国防科研、教学事业上的成就,罗学勋总说所有的一切都有一半属于妻子。

1979年调往南京时,积芬刚从肠癌的手中死里逃生。南京当时是全国“四大火炉”之一,对身体恢复很是不利,但积芬为了丈夫的事业、为了家庭的幸福,顽强地与癌症作斗争。一向都是无神论者的罗学勋,也曾默默地祈祷:请上天保佑积芬渡过难关。

时值改革开放,为了挽回特殊十年造成的损失,罗学勋拼搏在国防科研与教学一线。当实验忙碌顾不上回家吃饭时,积芬就把饭菜送到靶场;当遇到工作难题心情不好时,积芬总在一旁排忧解难。最终,罗学勋以主持完成“引信在膛内外环境模拟测试研究”和“航空伞弹模拟测试研究”几个兵器部国家科研课题结束了他的工作生涯,为祖国的国防事业作出了自己应有的贡献。

罗学勋的教学笔记

期间,罗学勋先后历经两次脑梗、股骨头粉碎性骨折三次大手术、前列腺摘除、胆囊切除……全靠积芬奔走在医院与家中,陪伴他闯过一个又一个难关。而积芬自己,不仅顽强地与癌症作斗争,获得“南京市首届抗癌明星”称号,还在身体得到初步康复后回到工作岗位,在南理工校医院作出了自己的贡献。

金婚纪念

因为一个“缘”字,两人走在了一起,并将自己的青春年华完全贡献给祖国。在九十岁的寿宴上,罗学勋当着亲友的面,第一次向积芬说出“我爱你”。这中国式传统爱情中,两人用时间验证了一辈子的爱情。