家庭档案背后的故事|企业报界的集报大王

独家抢先看

缪红海

缪红海的名字中的“红”,说起来颇有渊源。“我是1949年10月21日出生的,当年政府给我们这批新生儿的家庭都发了几尺红布,母亲还特地为我做了红肚兜。”缪红海笑着说,“当时,小学同学都叫我‘红孩子’。”

作为共和国的同龄人,缪红海收藏的家庭档案,折射着新中国70年的发展与变迁。

情有独钟 一生收藏企业报

退休前,缪红海在南京化学工业总公司南化报编辑部工作,爱好收藏企业报。在他看来,企业报是新闻报业中盛开的一朵奇葩。

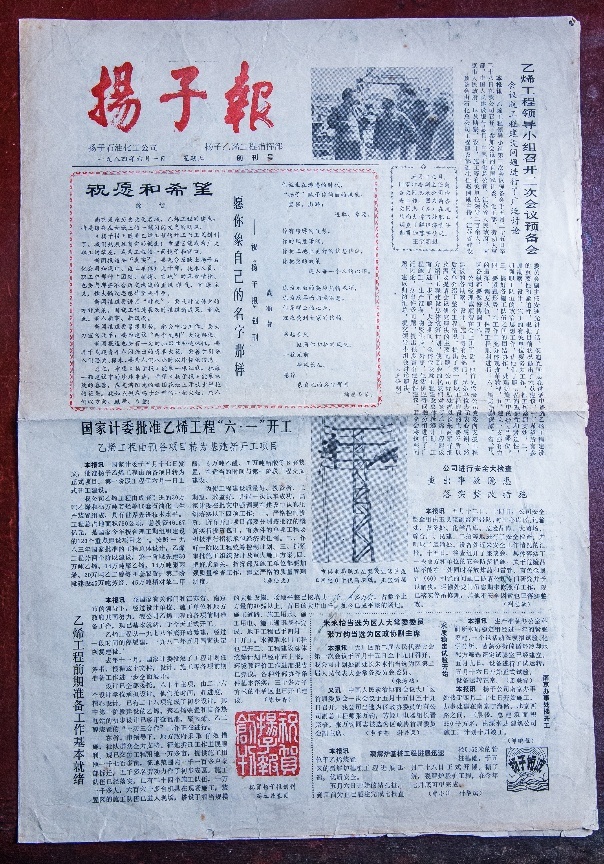

缪红海收藏的《扬子报》创刊号(张俊哲/摄)

“每日翻阅企业报,是我工作之余最大的乐趣。”缪红海介绍说,“从企业报的字里行间,我看到社会主义企业的新风新貌,看到现代中国企业工人的精神。”

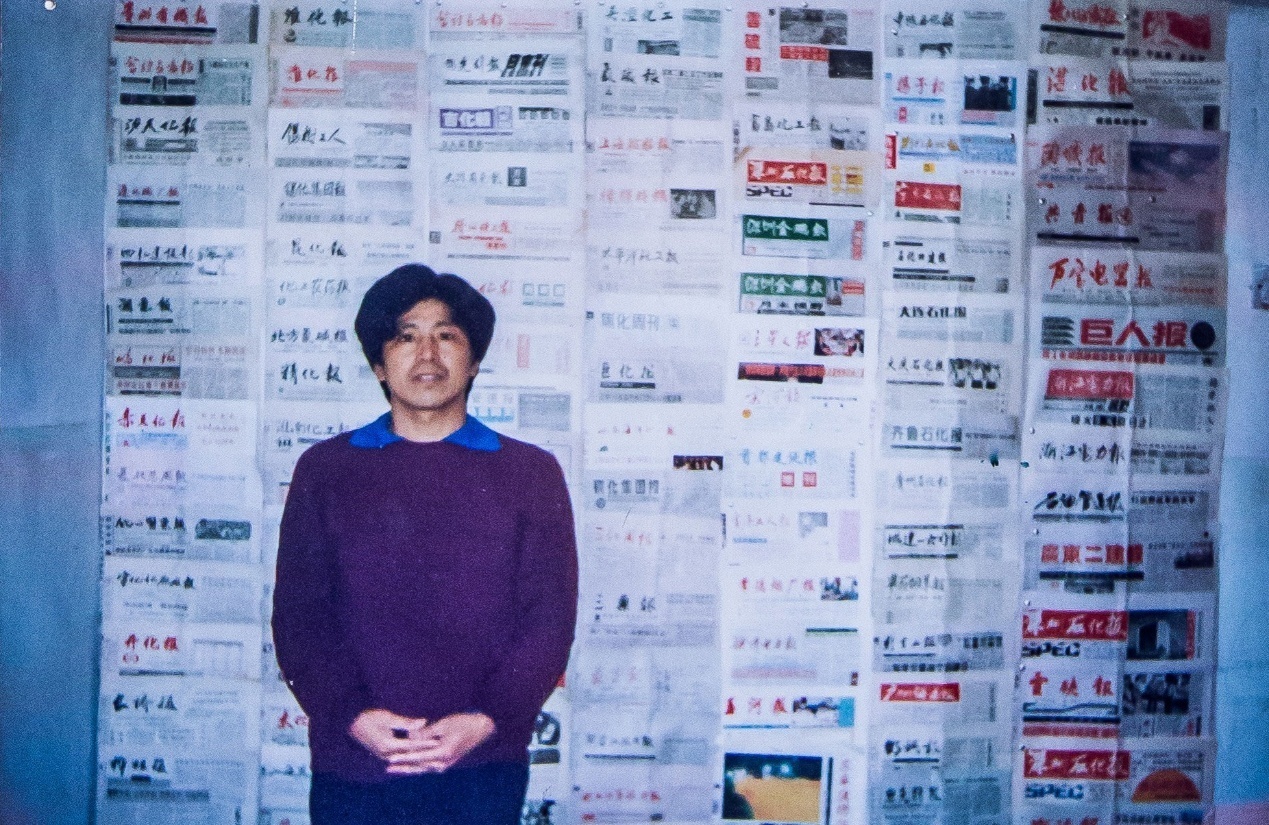

“集报大王”缪红海(张俊哲/摄)

“翻开《哈密矿工报》,犹如看见井下矿灯闪闪亮;翻看《广钢报》,犹如看见一座座高炉钢花飞溅;翻开《西南车辆报》,犹如看见铁道工人斗志昂扬……”

随着收藏的企业报越来越多,缪红海的事迹被全国各地的企业报争相报道,他的收藏事业也得到了许多同行的支持,大伙纷纷把自家的企业报寄送给他。

直到如今,缪红海仍旧时常翻阅自己收藏的企业报,报纸的字里行间,记述着新中国工业前行的有力足音。

档案对比 展现家国发展

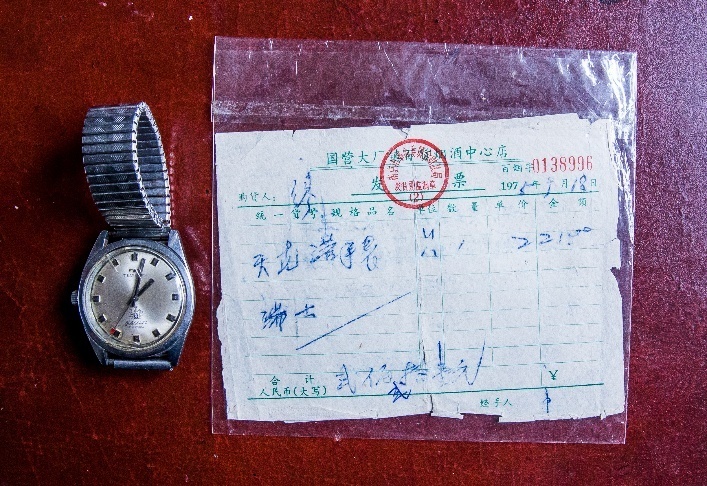

在日常生活中,缪红海还保留了许多发票、证件等物品,如粮票、购盐券等,甚至还有与妻子的定情信物——1975年买的天克诺手表及发票。

缪红海珍藏的天克诺手表及发票(张俊哲/摄)

其中最让人印象深刻的,是缪红海精心整理的两组具有对比性的家庭档案。

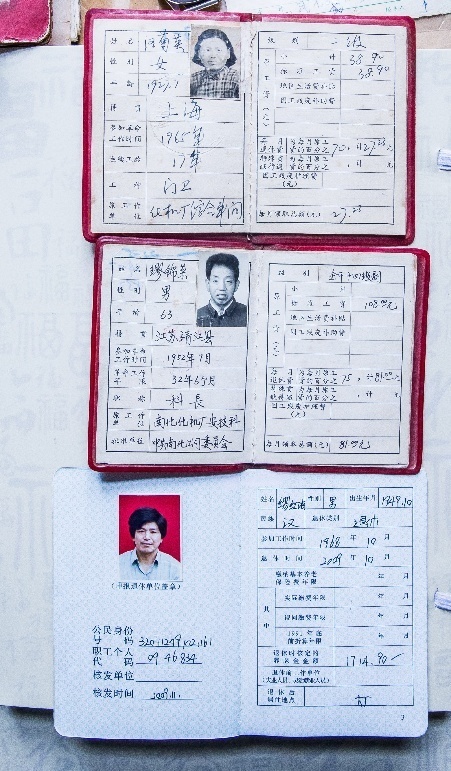

缪红海与父母的退休证(张俊哲/摄)

一组家庭档案是缪红海的退休证与父母的退休证。“我的父母是八十年代退休的,我父亲的退休工资是81元,母亲27.23元。”缪红海谈道,“我是2009年退休的,每月退休工资1714.9元,是父亲退休工资的21倍,母亲的62倍,工人的退休工资越来越高了。”

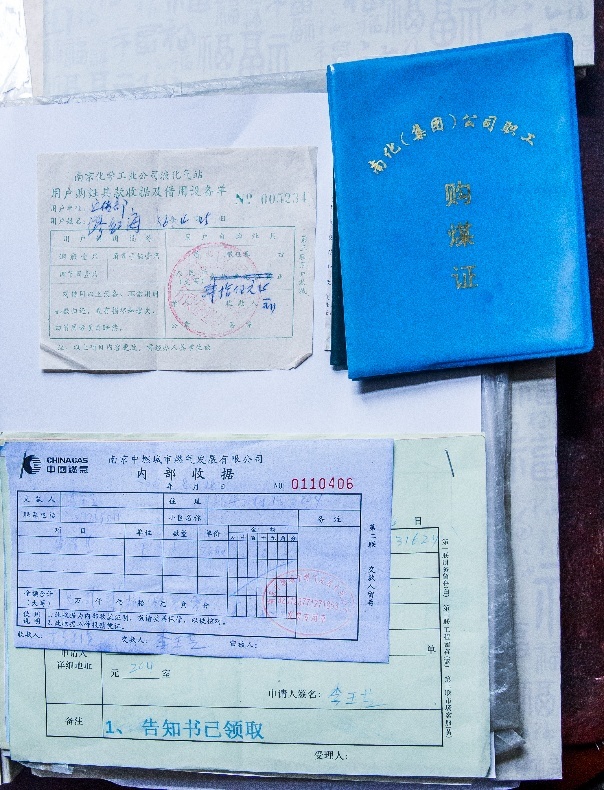

缪红海收藏的另一组家庭档案(张俊哲/摄)

另一组家庭档案是“票证时代”的购煤证、80年代的煤气灶具款收据及借用设备单和如今的燃气收据。三样档案,直观地反映了居民生火燃料从煤球、到瓶装液化气再到入户天然气的跨越。

红色经典 影响一家三代人

除了物质生活的飞跃发展,通过缪红海的家庭档案,我们还能看到红色精神在一个小家庭中的传承。

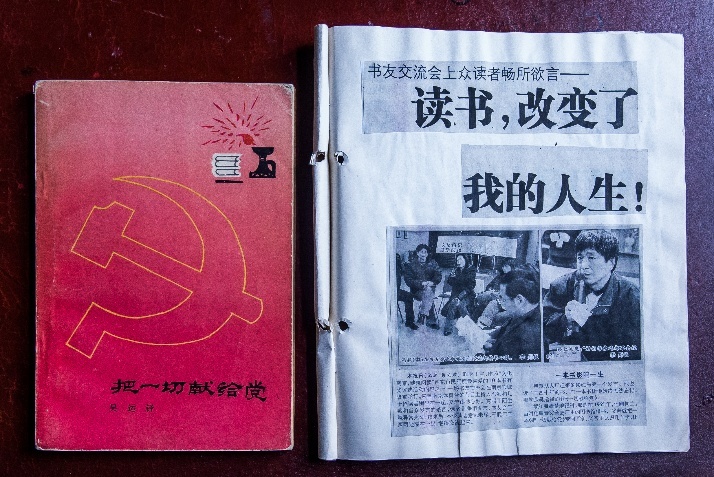

缪红海珍藏的红色经典书籍《把一切献给党》(张俊哲/摄)

1965年,缪红海刚上初二,身为党员的父亲从厂图书馆借回来一本吴运铎的《把一切献给党》。“虽然父亲不认识几个字,但他一有空,就让我把书里的句子一字一字地读给他听。”缪红海回忆说。

父亲对党和新中国的热爱,深深影响了缪红海。后来,他想自己购买一本《把一切献给党》,但多次跑到新华书店后都没能如愿。直到1984年,缪红海从街头书摊上重新见到了这本书。“是第44次印刷的版本,我立马就把它买了下来。”缪红海笑着说。

从那以后,这本封面鲜红的书,便成了缪红海的传家宝。他将这本书推荐给10岁的儿子看,耐心向儿子讲述吴运铎的事迹。“虽然小小年纪的他还不知道什么是‘把一切想给党’,但他知道这本书给父亲和爷爷一生的影响,他后来在日记中写了‘向吴爷爷学习’。”缪红海说,“这本书,影响了我们一家三代人,我会将它代代传下去。”

(南京市档案馆 凤凰网江苏共同采写)