家庭档案背后的故事|财产档案见证幸福生活

独家抢先看

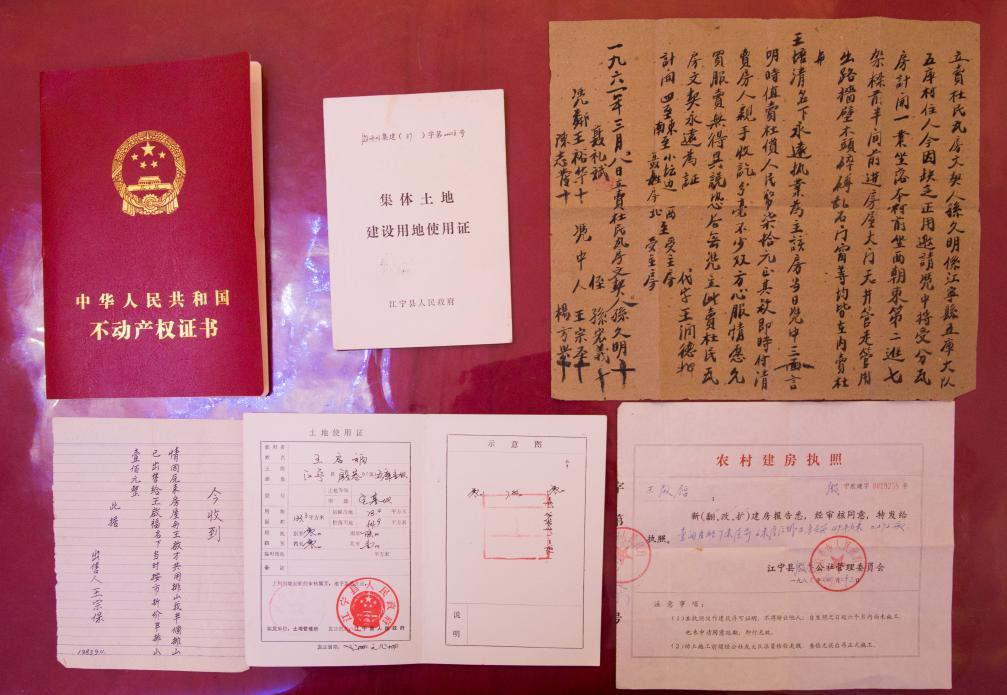

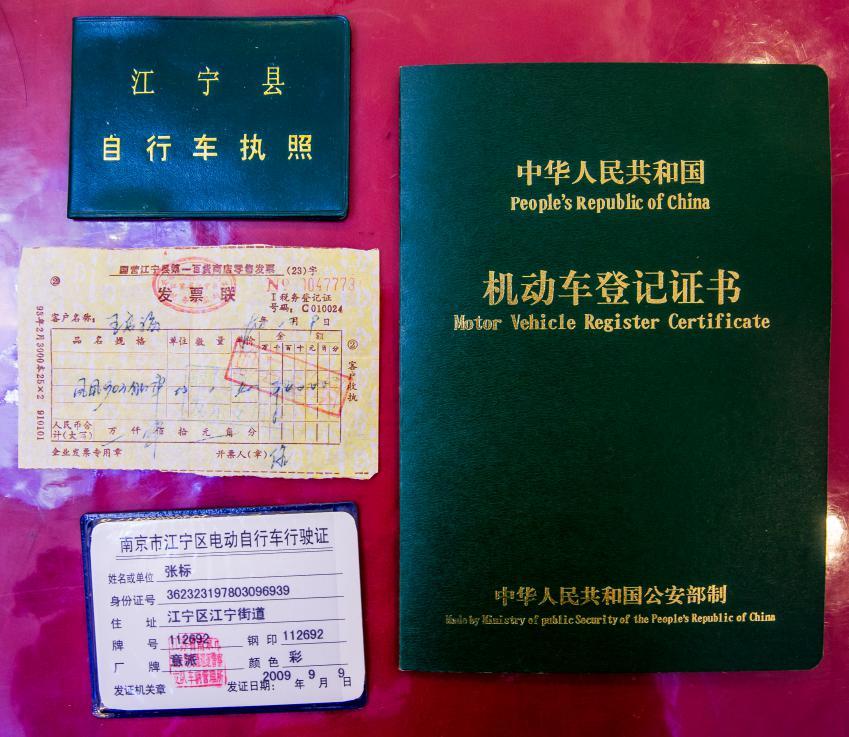

从62年前的土地房屋权利移转草契,到如今红色的不动产权证书;从90年代的自行车购买发票,到如今墨绿色的机动车登记证……在王启福的家中,有一份特别的财产档案,里面保存着70年来的部分重要资产凭证。

曾当过大队会计的王启福表示,自己并不是一个注重收藏的人,但不经意之中,家中就积攒下这么多具有纪念意义的东西。

王启福

从茅草屋到住宅楼

王启福出生于1947年,为江宁县郊人。当年,虽没有读过什么书,但王启福凭着天性老实被选为大队支部书记,同时负责大队的推销采购,每个月出差在外仅有12元伙食补贴。家中农活多靠妻子一人,提到这,王启福的语气中带了几分歉意。

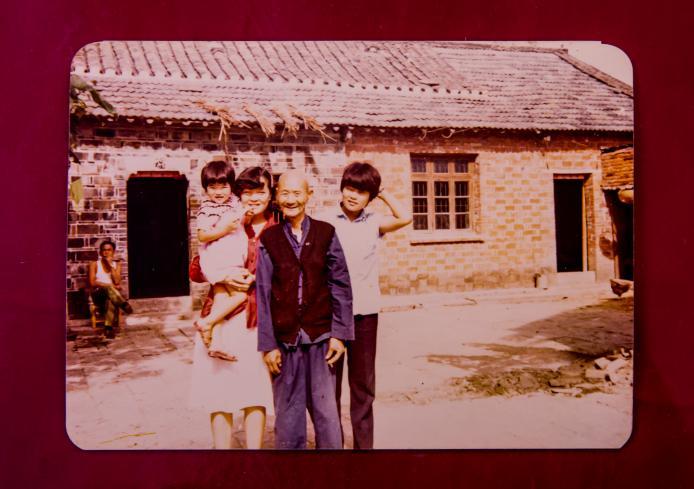

2000年前,王启福一家一直住在农村。“在我九岁的时候,家里住的都还是矮矮的茅草房。”1957年,王启福的父亲买了同村人的一间半瓦房,这也是王启福记忆中的第一次搬家。

土地房产证与转让书

在他结婚后的数次搬迁改建,都能从档案中的票据中寻得踪迹。1983年,王启福将与邻居公用的排山买下,并取得了建房执照;1997年,王启福一家搬入了新房,一栋自家盖的三层小楼;2000年,房屋拆迁,王启福搬到了现在的住宅楼中。

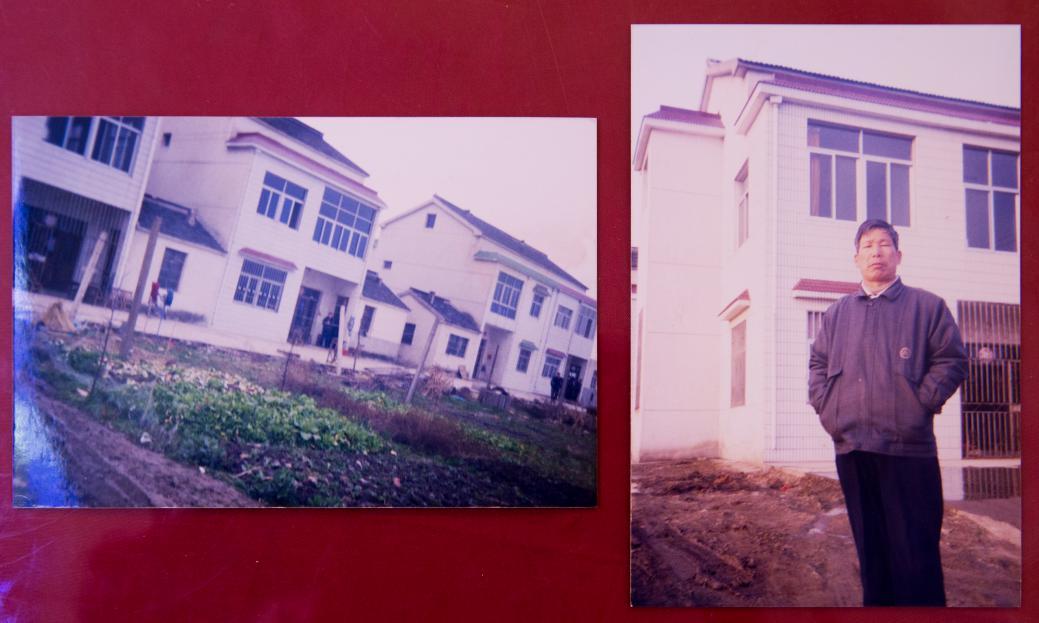

1997年搬入新盖的小楼

“70年来,房子越住越好,现在虽然没有之前的小楼大,但医院、学校等周边设施都完善起来了。”

从“两个轮子”到“四个轮子”

在交通不发达的年代,王启福还记得人们出行基本靠步行加坐车。“从中华门到河定桥,车票是一毛八分钱”。

为了买上一辆自行车,王启福还费了一番周折。当时王启富有亲戚在上海,在没有券购买自行车的情况下,搞来了自行车的零件,自行拼装起来,再从上海寄到了南京。虽一眼就能看出不是正品出厂车,但王启富也已经心满意足了。

从自行车到电动车,再到汽车

待到女儿上学时,王启福专门为女儿买了辆自行车,“现在我也记不清楚了,估摸着是飞鸽牌的”。此时国产自行车已经大规模铺开,走进普通人的生活,买自行车再也没有原先的诸多限制了。

2014年,为了一家人的出行方便,王启福家中购入一辆汽车,平时电动车虽然也挺方便,但一到下雨天,汽车的优越性就显现出来了。“车不贵,但是女儿开车接送孩子上学方便了许多。”从“两个轮子”演变成“四个轮子”,车轮的变化见证了民生变迁的生动轨迹。

搬迁前后的邻里情

“当初,我们家算是村子里最早一批买电视机和电风扇的。”80年代初,在家庭年收入仅有1000多块钱的情况下,王启福用省吃俭用省下的钱买入了一台黑白电视机和一台电风扇。

夏季,每当农活忙完,邻里乡亲就围坐在王启福家门口的树荫下乘凉,电风扇呼啦啦地转着,小小的屏幕里上演着市井百态。闲聊总是持续到深夜,众人才各自回家睡觉。

老屋前合影

搬入新房后,最让王启福感到不习惯的就是“低头不见抬头见,对门相见不相识”。尽管家中添置了许多新家具,除了彩电,DVD、音响等也一应俱全,但少了串门的邻居,王启福在家中怎么也呆不住,时常跑到外面闲转。

“刚搬来这里,由于都是农村上来的,很多人都不适应。”王启福以附近的广场为例,曾经很多农村出来的女性排斥广场舞,觉得是“群魔乱舞”、“不正经”,广场上只有寥寥几人的身影。现在一到晚上,广场如同新街口一般热闹,跳舞的人越来越多,年龄段也越来越宽。

如今,王启福家附近建起了一个社区老年活动中心,他表示:“有了活动中心,以后就不愁没有地方娱乐了。”(南京市档案馆 凤凰网江苏共同采写)