家庭档案背后的故事|时隔25年的两张三好学生奖状

独家抢先看

说到三好学生,很多人的第一反应是带着红领巾的小学生,或是对未来充满无限憧憬的中学生。

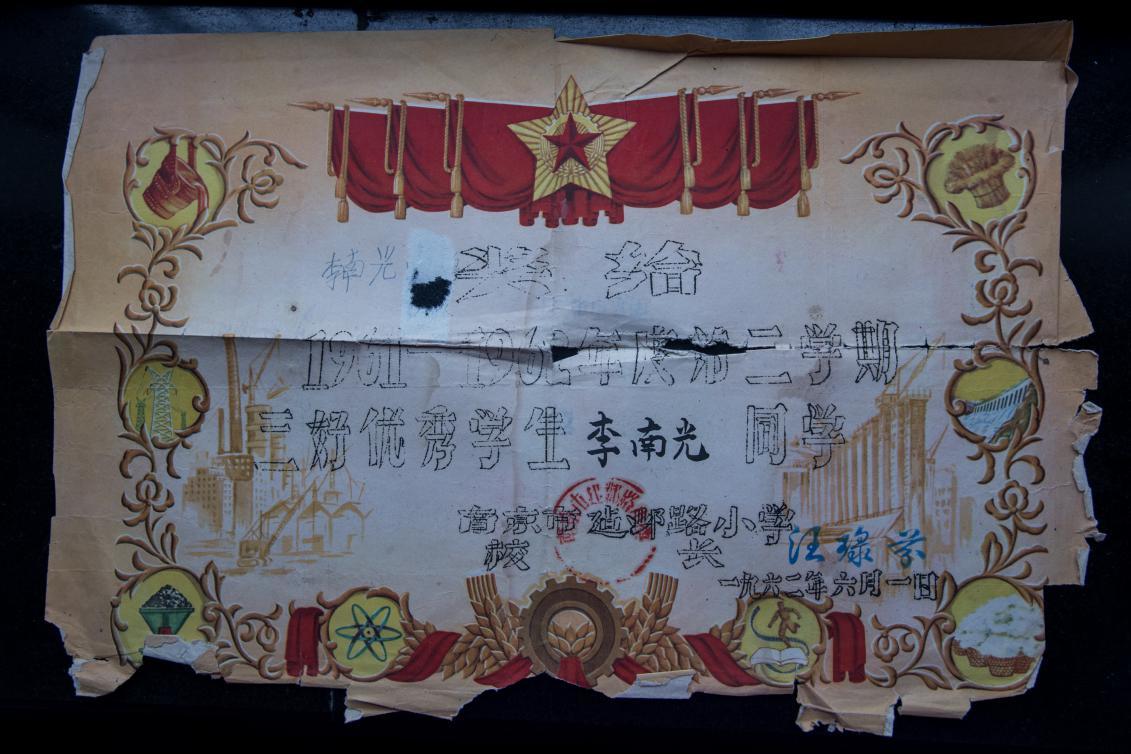

李南光悉心收藏了两张特别的奖状,一张是他1962年小学六年级毕业时所得,另一张则是1987年他在南京广播电视大学所得,时间跨度长达25年,实属罕见。

而这一切,都得从头慢慢说起。

李南光

新疆农场的奋斗青年

1949年4月,人民解放军百万雄师渡过滔滔长江,解放南京。3个月后,闷热的三伏天里,李南光呱呱坠地。

尽管家庭经济困难,连课本都要向人借,但李南光在校时的成绩一直很优秀,是老师偏爱的那一类。

1962年时六年级的李南光被评为三好优秀学生

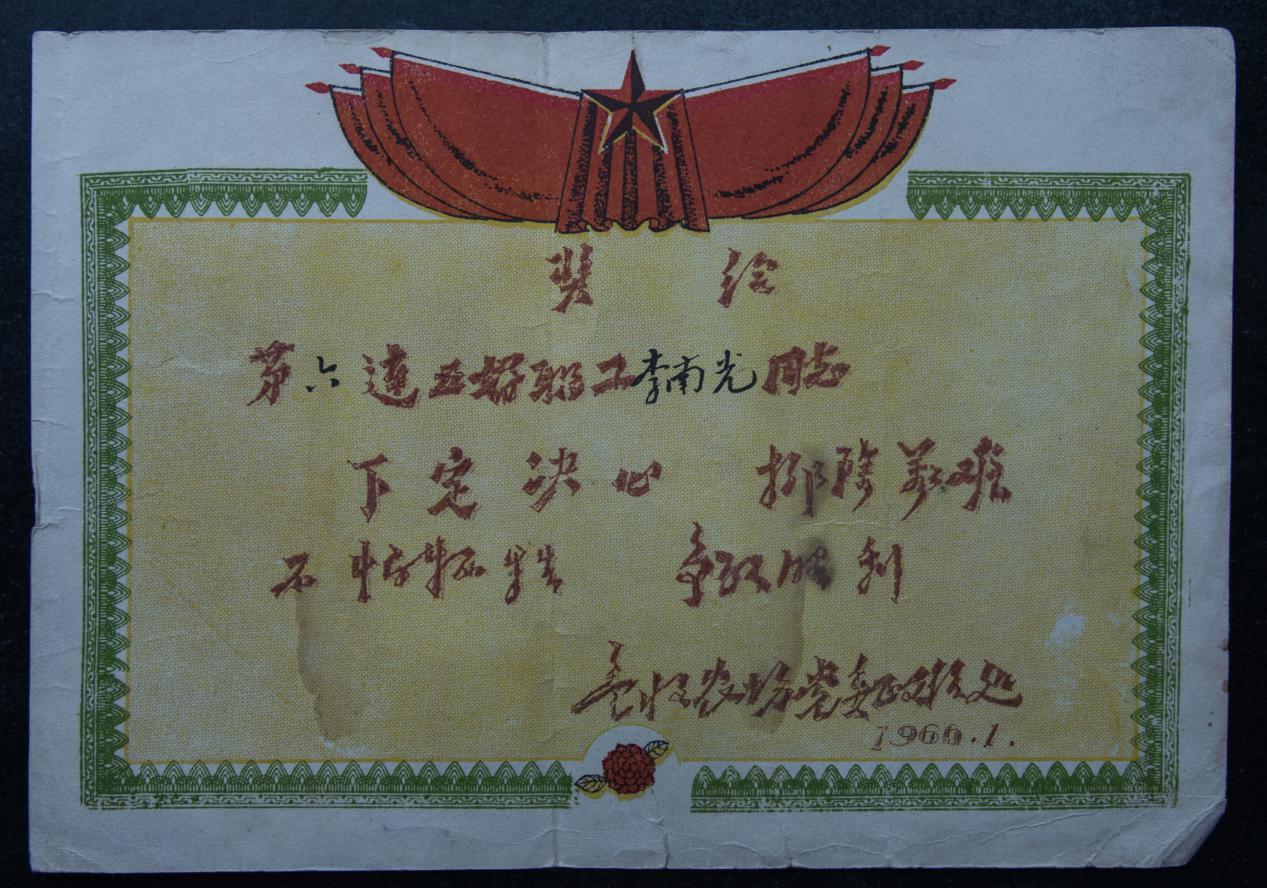

中考结束后不久,李南光登上了前往新疆的火车,成了一名战天斗地的支边知识青年。火车一连开了四天四夜才到达乌鲁木齐,再搭乘客车、步行,终于来到了阿瓦堤丰收三场。

农场旧照,后排左十为李南光(李南光提供)

“当时,我们自己开垦荒田,搭建房屋,喝的是融化的雪水,吃的是玉米糊和玉米窝窝头。”李南光回忆,农场度过十几年,现在回想起来也并不是那样的漫长。

在农场时获得的奖状

1977年,收音机中传来恢复高考的消息。正当他让家人寄来资料书,准备参加1979年的高考时,知青大返城开始了。考虑到妻女都在南京,权衡之下,李南光选择了返城。几经耽误,因为年纪的问题无法再参加高考,这成为他的一个遗憾。

圆梦“电大”

回到南京后,李南光在南京第三港务公司工作。

起初他有些迷茫,不知道眼前的路将向何处延伸。他在闲暇时间学习了英语,连服装裁剪也略有涉足,直到同事向他抛出一个问题:你为什么不考电大呢?

同事的一番话如醍醐灌顶,李南光很快向单位打了报告,要报考南京广播电视大学。这是一所八十年代的“电大”,职工可以带薪公费上学。抱着破釜沉舟的决心,他开始半脱产备考。

金陵图书馆当时针对备考学生,专门提供了自习室,李南光经常是最早到、最晚离开的那一个。没有时间买菜,李南光吃了近半年的白水面条。“哪顾得上好不好吃,省时间是最重要的”。

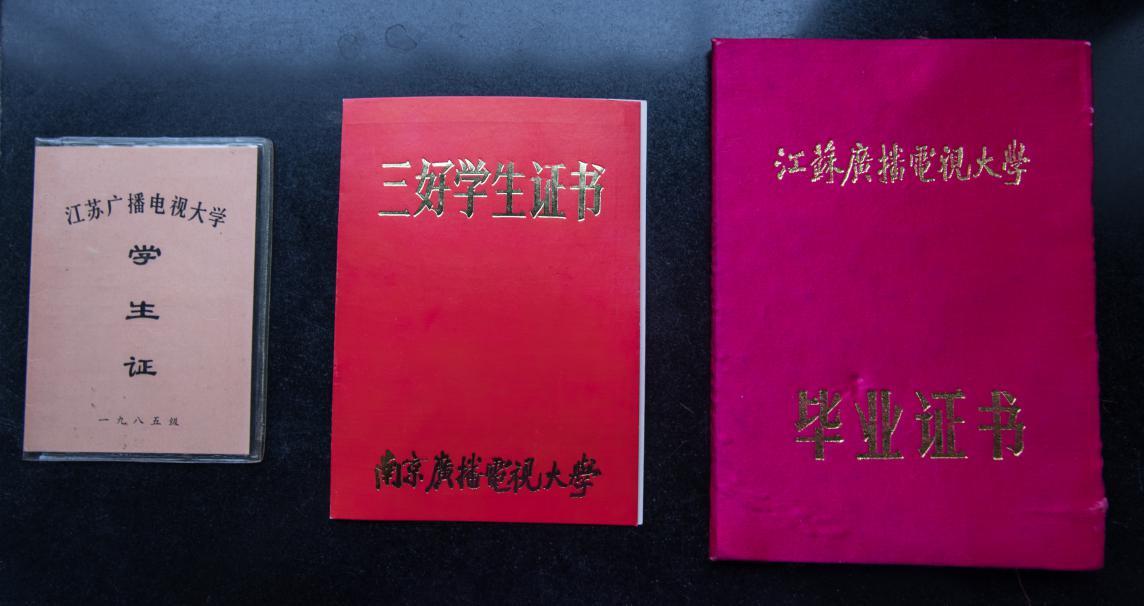

南京广播电视大学就读期间再次获得三好学生证书

发榜时,没有上过辅导课的李南光在全系统内名列前茅,成为南京广播电视大学85级汉语言文学专业的学生,全班27人中他的年龄是最大的,和最小的相比整整大了16岁。

电大每学期的考试都由中央电大出卷,全国统一时间考试。深知学习机会来之不易,李南光时常一天学习十几个小时,换回优秀的成绩,也因此被评为1986-1987年度三好学生。

档案贯穿生活

李南光的父亲爱记日记,这一习惯也深深地影响了他,增强了他对档案的重视。

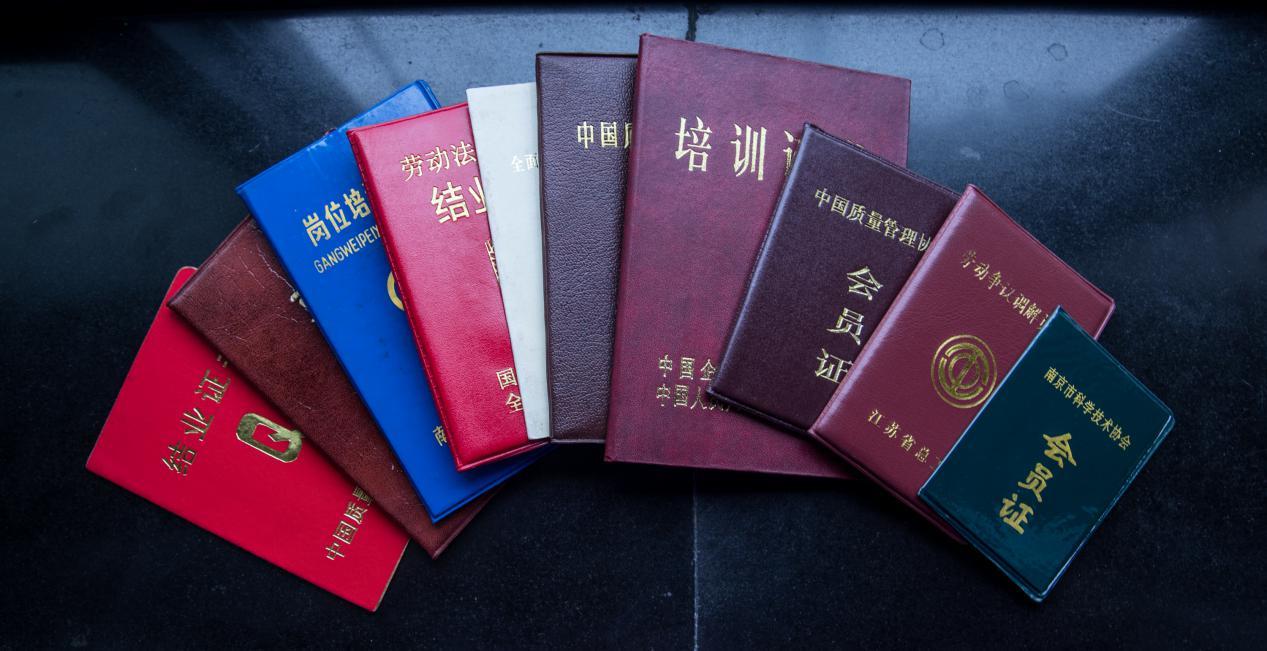

在电大毕业后的二十多年经营管理工作中,李南光先后任宣传科副科长、办公室主任、驻外办事处主任等职,每个岗位上都取得了不错的工作业绩。

保存在家中的各类培训证书与会员证

曾有一家芜湖的公司欠了港务公司30万元,李南光带着律师前往后发现,该公司偷偷将房产进行变更,名下再无别的资产,即使打官司也没有办法挽回损失。

按照法律规定,债权人两年内必须主张债权才有效。为了保护企业资产,尽管李南光后来调岗不再负责此事,他仍坚持每两年通过邮局寄一封特快专递,将邮件存根保存下来,作为主张债权的证明。这一寄就是10年,直到李南光退休。

在杂志上发表的文章

除了在工作中重视档案,李南光也建立了家庭档案,保存生活中具有纪念意义的物件。他还找机会前往档案馆,找到了自己爷爷辈、父辈时的户籍档案,将故事整理成文章。闲暇之余,他还拿着自己曾经的成绩单,教育刚上初二的外孙:“爷爷我当年成绩不比你差,从来没有骄傲过,你可不能把尾巴翘上天呀!”

此次接受采访时,李南光收到了南京市档案馆赠送的档案盒,他笑着表示:这样一来,以后整理档案就更加方便了。