南通崇川区:主城蝶变 向“新”跃迁

独家抢先看

寸土寸金的南通主城区上如何崛起千亿级工业?

江海潮涌,在长三角一体化的今天,如何乘南通“好通”之风,兑换“因地制宜发展新质生产力”的时代诺言?

这一切,都能在崇川区找到有效答案。

水城相拥、山水相依的主城崇川,是南通产业发展、创新要素、城市功能、菁英人才集聚度最高的“主板块”,这里有奋进的“风采”,有机遇的“风口”,有宜人的“风景”。 近年来,崇川坚持先进制造业和现代服务业双轮驱动、融合发展,地区生产总值位居全市第一,综合实力在赛迪2023全国百强区排名第37位、江苏第6位。

强劲实力的背后是清晰的战略布局。今日的崇川正紧跟南通“好通”的步伐,在与上海、苏南的创新协同中,寻求产业发展的同频共振;在“工业上楼”中发掘主城更新的无限可能;在“智改数转”中探索优势产业的向新进阶;在重商亲商中诠释“崇川福地”的时代内涵……

南通好通行更远,崇川福地正出发。

潮涌长江口 创新赢未来

时下,长三角一体化正加速演进,多条交通要道飞跨长江南北,为南通直接打开了“好通”的全新格局,并推动“北上海”“新苏南”乘势崛起。

南通市委书记吴新明曾多次表示,“未来5到8年将是南通发展的黄金机遇期。”目前在建的多条过长江通道建成通车需要5至8年,南通必须在此期间筑牢产业基础,做大产业规模,形成产业特色,逐步显现与上海苏南产业创新协同合作成果,否则,本来适合落户南通的产业项目,未来可能只是把南通当作“过道”北迁外流。

跨江融合、创新协同——这是今日南通实现跨越式发展的“密钥”。而今,“建设长江口产业创新协同区”的宏大叙事已然拉开序幕,在主城区崇川就留下了浓墨重彩的一笔。

与上海同频共振,崇川给出了绝佳的发展样本。

位于崇川区的上海市北高新(南通)科技城是南通市与上海市静安区合作共建项目,目前已集聚各类科创型企业超200家,获评长三角共建省际产业合作示范园。吴新明曾这样评价,“上海市北高新(南通)科技城是沪通两地推进跨江融合发展、深化经济交流合作的标志性载体,要持续放大示范引领效应,进一步扩大合作范围、深化合作层次,推动形成更多合作成果。”

当目光投向整片市北高新区,创新正是这里最美的风景。

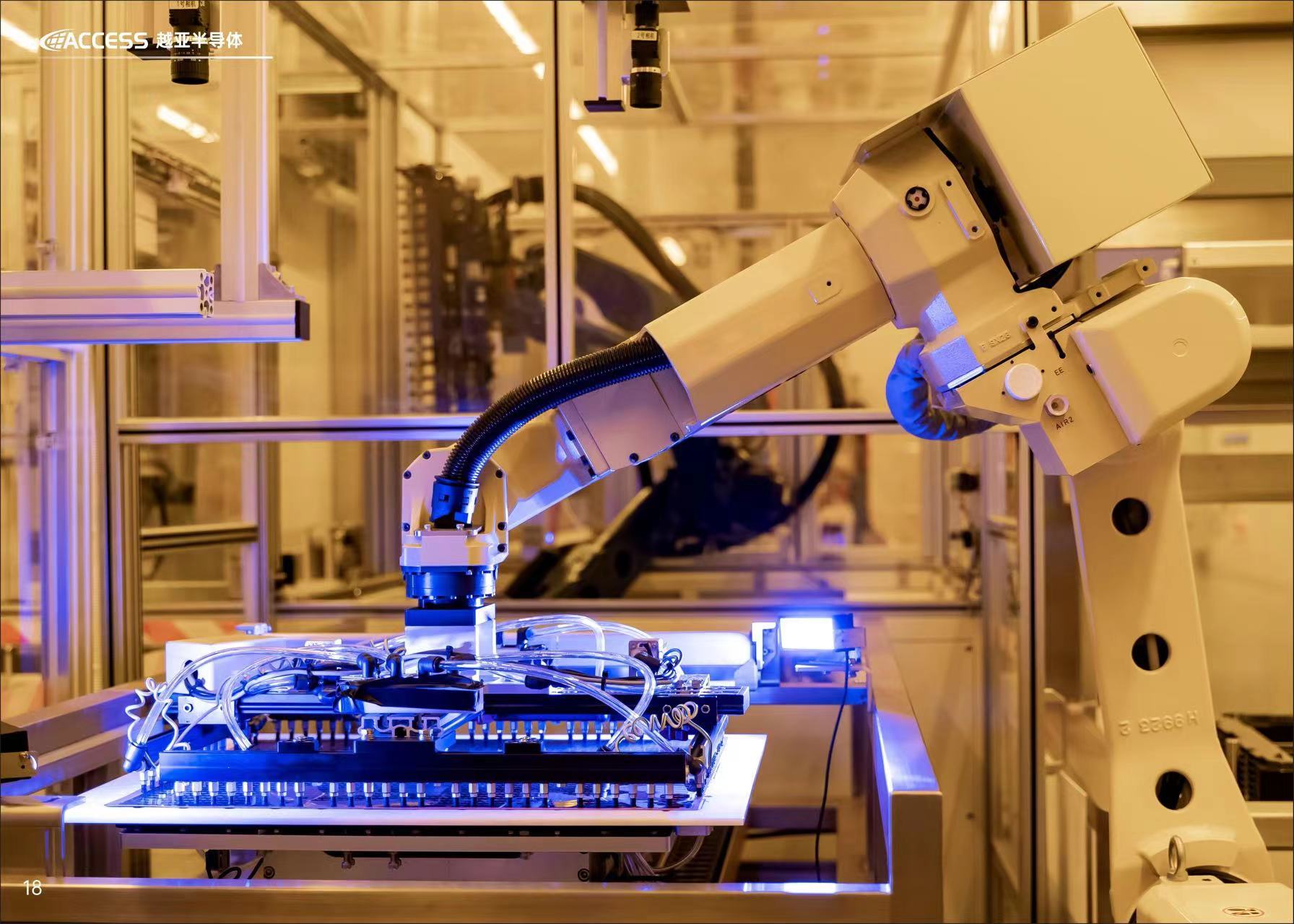

集成电路产业作为典型的战略性新兴产业,在这里有着显著标识度。近年来,市北高新区作为南通市、崇川区集成电路产业发展的最前沿和主阵地,积极培育产业链头部企业,集聚了通富微电、越亚半导体、钰泰半导体、至晟微电子、菲莱半导体、幂帆科技等一批高成长性的明星企业,形成了集成电路产业规模效应。

“瞪羚”“独角兽”在此竞逐“产业密林”。通富微电成长为国内第二、全球第四大芯片封测龙头企业;钰泰半导体成为南通首家省独角兽企业。

此外,正在建设中的6.77平方公里集成电路产业园将成为市北高新区的全新地标,为聚合集成电路产业链更多优质企业打开广阔空间。而在市北高新区的示范带动下,2023年,崇川全区共拥有电子信息(集成电路)产业链规上企业44家,实现产值304亿元,同比增长16.9%。

同样,依托上海的产业资源辐射,崇川的“生命”之光也愈发闪耀。

目前,崇川全区现有生命健康产业链规上企业30家,2023年产值达133亿元,同比增长17%,在产业体系、特色发展、生态营造等方面均有着良好基础。

其中,迈普、宝月湖两大生命健康产业园正加速建设,聚力培育合成生物、高端植介入器械、细胞和基因技术等重点方向企业,形成完备的全链条布局,积极打造具有区域影响力的科技和产业创新高地。

2022年6月,南通市北高新区管委会与上海大学共建的生物医药和生命健康研究院,就落户在宝月湖生命健康产业园。如今,研究院已成功孵化了科缔思生物、御肽生物医药等三家生物医药企业,为校地新型研发机构的设立和运营提供了新范式。

乘“好通”之风,崇川区正翱翔在科技创新的无垠碧空。

打造都市工业的“崇川样本”

作为主城区,崇川区寸土寸金,要不要发展制造业?

当这里的现代服务业年增加值超千亿时,崇川区提出这样的重要命题。

“没有先进制造业的万千根脉,就没有现代服务业的枝繁叶茂。”崇川区委书记胡拥军给出这样坚定的回答,决心要走先进制造业和现代服务业“双轮驱动”的发展之路。

如何发展制造业?面对土地资源有限的发展瓶颈,崇川已找到破题答案。

一方面打造都市工业综合体,引导“工业上楼”;另一方面倒逼企业“以亩产论英雄”,提升发展含金量。

向高度要资源,向空间要效益,一个个“竖起来的经济体”成为新晋地标:2020年3月,南通首个都市工业综合体——华汇智谷科技园开建;之后,中南高科车创智慧产业园、京源睿谷生态科技城、东部智谷工业综合体相继落地。

目前,4家都市工业综合体招引企业近200家,入驻企业去年完成销售收入约67亿元,其中16家达到规上工业标准。其中不乏上海华铭智能终端设备、小米谷仓新国货研究院等一批上市公司或产业头部企业。

“工业上楼”不是简单的土地空间的叠加,而是破题先进制造业集聚发展的新方向。

其中,华汇智谷产业定位以新一代信息技术和智能制造为主;中南高科·车创智慧产业园为汽车电子、集成电路、生命大健康为主;京源睿谷以能源环保产业装备研发制造为主;东部智谷以电子信息、装备制造、新材料等为主。

产业的集聚,实现了园区内部小型产业链闭环。例如,中南高科·车创智慧产业园内的百易德电子,与市北高新的势航、京芯光电形成了产业链纵向协作关系。华汇智谷内,福力加特、绿吉新能源等6家智能制造中新能源方向的企业,成为彼此的上下游。

占地面积不变,单位产值倍增——“工业上楼”通过“向天要地”,极大提高了亩均效益。以位于中南高科·车创智慧产业园从事硅片研发与生产的友拓新能源为例,这家建筑面积为4900平方米的企业,去年实现税收1200万元。就园区而言,预计全面达产后园区企业的亩均税收将达到每亩60万元至80万元。

一手以“柱状经济”吸纳前沿产业聚集,另一手便是以“智改数转”推动优势产业进阶。

纺织、海工船舶在崇川区有着良好的发展基础。如今,“智改数转”正助力这些传统制造业迸发更多活力和生机。

去年3月,大生集团的“10万锭智慧纺纱工厂”全面达产,这是工信部和发改委认定的“十四五”全国第一个“智慧纺纱工厂”。5G数据传输及智能管理云平台等技术的运用,实现整个厂区的运营智能化、装备智联化、制造数字化,万锭用工也从传统模式的600人降到10人以下。

中远海运川崎近年来打造“船舶制造智能化车间”,建成投产21条自动化、智能化生产线。智能化赋能,工序生产效率提高40%—400%,产品建造周期缩短15%—20%,“智造”能力不断提升。

在“柱状经济”的赛道上奋力奔跑,在“智改数转”的大道上加速驰骋,聚力向新的崇川区在寸土寸金的主城区发展出千亿级工业体系,在实践中诠释出“因地制宜”一词的真正内涵。

厚植营商沃土 力促近悦远来

2020年,崇川区委组织部(人才办)引进高层次人才万民熙博士创办了修实生物医药(南通)有限公司。作为我国极少数真正有效利用合成生物学技术解决多肽药物产业化开发难题的人才企业,在崇川成立仅3年多,已发展成为拥有50多人的研发团队,且在减肥美容产品、免疫系统疾病药物等多个领域实现创新突破的“明星企业”。

修实生物这样的创新“种子”为何能扎根崇川区,并收获今日的“枝繁叶茂”?——崇川区浇灌的金融“活水”是要因之一。

在修实生物的成长之路上,人才办不仅通过银行给企业提供人才专项贷款,崇川区还设有专门的人才基金,通过人才渠道引进优质商业化基金与企业对接。

事实上,从资金链、人才链与产业链、创新链深度融合入手,崇川区付出了大量的努力。2023年,崇川区委组织部(人才办)累计开展金融对接活动12场次,人才创业企业全年新增融资4.45亿元,其中3家企业完成首轮融资共5100万元。截至目前,人才创业企业累计融资约30亿元。

如何更加用心呵护创新型企业?崇川区还不断深化“放管服”改革,在审批流程上做减法,在服务效能上做加法。

近年来,崇川区落实惠企政策“免申即享”“即申即享”,让企业“少跑腿”“零跑腿”;去年11月,全省的首例豁免环评案例在崇川诞生;去年,崇川在全省首创了建设项目环评“承诺+打包审批”服务模式,目前,全区已有十余家企业通过该模式获得环评批文,为每家企业节约至少一个月的报批时间。

尊重创新,守护创新,崇川区还将目光投向了知识产权保护。

2023年以来,崇川区市场监管局大力推进企业发明专利精准培育“滴灌计划”,通过建立知识产权服务专班,深入企业察实情、谋实策、办实事。如今,崇川区已成功入选国家知识产权强县建设试点县名单。截至2023年11月底,崇川区有效发明专利拥有量达8238件,位列全市第一。

在优化营商环境这条赛道上,崇川全力开跑,将真意印刻在每一位选择崇川、信任崇川的创新创业者的内心。

“厂房在哪里”“政策能否更加优惠”“落地项目如何办理”……当中国海洋大学博士朱健鹏带着零排放轮胎产业化项目初次来到崇川时,也带来了一系列问题。而仅仅两天,南通奥福路科技有限公司成立的前期工作既已完成。

今年正月初三,崇川区举办了乡贤新春恳谈会,将百余名海内外崇川籍优秀人士“请进门”,认真听取他们对营商环境的意见和诉求。

一幕幕用心用情,崇川福地便是如此有温度、有质感。

五山脚下,长江之畔;青山为证、绿水为凭,去年5月20日,崇川区委书记胡拥军在狼山国家森林公园为26对新人证婚;菁英汇聚,缘来崇川,去年11月18日,崇川区委副书记、区长杨万平在南通都市农业公园见证19对新人喜结连理……

来崇川创新创业,必会得到最真诚的相待,如此的幸福属于你我,属于明天。

文/李青青