南京雨花石展践行“青山绿水”理念 “石头记”展览起底《红楼梦》

独家抢先看

在举国喜迎国庆到来之际,南京雨花石协会成立40周年举办的“我从长江来——‘石头记’雨花石展”,9月28日上午在南京市六合区雨花石地质公园盛大开幕。此次展览正值公园多处新景开放,又有《金陵十二钗》等珍品藏石难得亮相,激起游客浓厚兴趣,也为国庆长假的南京增添了一处带有神秘色彩的“打卡”景点。

“我从长江来——‘石头记’雨花石展”现场

中国观赏石协会文化策划咨询设计专业委员会主任刘建东、常务副主任姜达政,江苏省文史研究馆馆员、著名文化学者束有春,南京雨花石协会会长戴康乐,南京雨花石协会名誉会长戴宗宝,雨花石地质公园董事长王道林,六合雨花石收藏家协会会长王如洲等领导出席活动。

雨花石地质公园是了解、展示、传承雨花石文化最理想的一个阵地,对美丽乡村建设发展,对中国式现代化建设发展、对践行“青山绿水”理念都有重要意义。

嘉宾留影

此次“我从长江来‘石头记’展览”,注重“雨花石与长江文化”“雨花石与《红楼梦》”主题。王道林致辞时说:“雨花石与《红楼梦》(又称《石头记》)有着不解的缘分。贾宝玉出生时嘴里衔着的‘通灵宝玉’。《红楼梦》第八回是这样形容的:‘大如雀卵,灿若明霞,莹润如酥,五色花纹缠绕。’在第三回和第二十八回中,贾宝玉摔了两次‘通灵宝玉’都没有摔坏,可见其硬度之高,这些特征都与雨花石相吻合,再加上《红楼梦》作者曹雪芹早年的生活地——江宁织造府,就是今天的南京玄武区大行宫地区……由这些都可以推测到,‘通灵宝玉’实际上就是南京的雨花石。”

南京雨花石研究所所长、南京雨花石协会首任会长池澄先生,是研究“雨花石与《红楼梦》”的知名学者。池老认为,《红楼梦》的点睛之物“通灵宝玉”裹着一层神秘的面纱,让人浮想联翩。其实,这个宝物的原形,其实就是早在5000年前就为南京“北阴阳营人”开始赏玩的世界第一观赏石——雨花石。

池老曾从“家世之证”“石形之证”“质色纹灿之证”“‘补天’之证”“文字之证”“含玉之证”“大荒之证”“苏文之证”“通灵之证”“曹家藏石之证”10个方面加以印鉴。得出“曹雪芹笔下的‘通灵宝玉’原型,确系原产于南京特产的雨花石,但这又不是一般的寻常的雨花石的结论。曹雪芹对雨花石不仅“家学渊源”,有祖、父辈遗石作为资鉴。他本人也是一位见多识广、广采博识的赏石行家,对于雨花石研探之深,可以说已经达到了“曾经沧海难为水”的境界。

开幕式上,刘建东、戴康乐、姜达政、王道林分别致辞。

刘建东说,从地质专业来讲,雨花石地质公园与古长江有直接联系,雨花石形成的4个阶段也证明了这一点,作为雨花石在中国观赏石中具有不可替代的作用。他们将关注与支持雨花石地质公园的发展,维护好这张城市名片。

戴康乐说,南京雨花石协会已成立40周年,足迹难忘。协会将继续利用这个平台与雨花石地质公园共建共荣。雨花石是南京的一张名片,我们将一如既往地支持雨花石地质公园的建设。

姜达政认为,今天不仅举办“石头记”雨花石展,还举办“雨花石与长江文化”座谈会,这个站位高、有远见。

王道林则感慨道:“我们将以雨花石文化作为公园建设的主题,用生态环保与可持续发展的理念,加快公园建设。同时积极融入国家长江文化公园建设中,做出一番无愧于时代的业绩来。”

国庆前夕,公园新增的入园百米小径、环园步道、矿坑体验区、雨花潭观景区、雨花台组砂砾岩层留影台等已完成建设,新购的观光车也已投入启用。其中矿坑体验区路标“雨花石时光”,由南京知名雨花石收藏家——金陵玩石人征争所题。顺着它的指引,雨花石爱好者可以步入雨花石的梦幻世界。

另外园中发掘的一口老井,让人看到了岁月的痕迹。

公园所在的横梁街道米家洼村民传说,从前老井旁有棵榛子树,一个人抱不过来。每到盛夏,在矿坑干活的人都爱蹲坐在树下纳凉,打井水消暑。有一天狂风大作,电闪雷鸣中大雨倾盆,一道闪电划破夜空,粗壮的树身竟被辟开一道大口子,而树下的人安然无恙。从此,这棵树有了“雷打不动”的名号,并流传至今。

根据村民的记忆,今年入夏后公园开始挖掘修复与老树相伴一生的老井,恢复它的元气,供游人参观。

雨花潭前鸟儿飞翔

貌似鸽子也在觅“石”

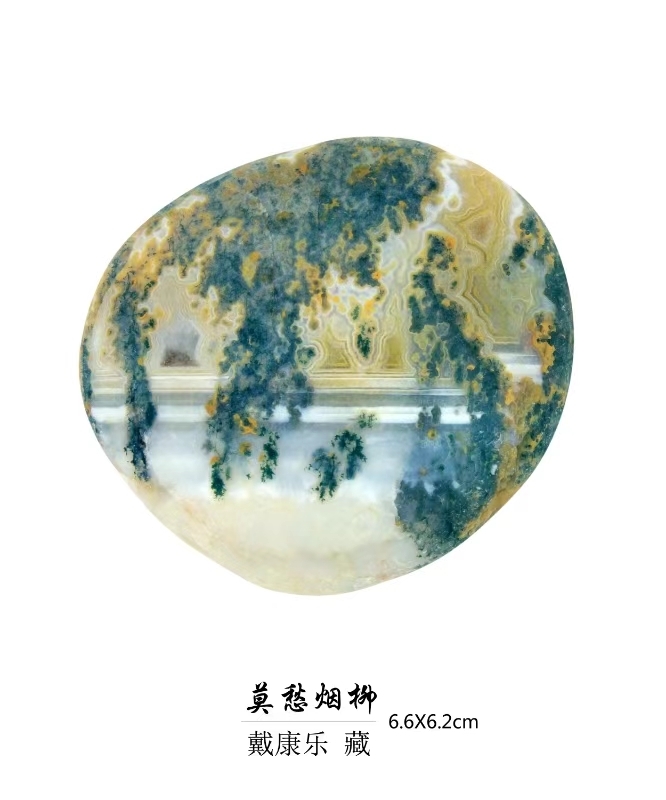

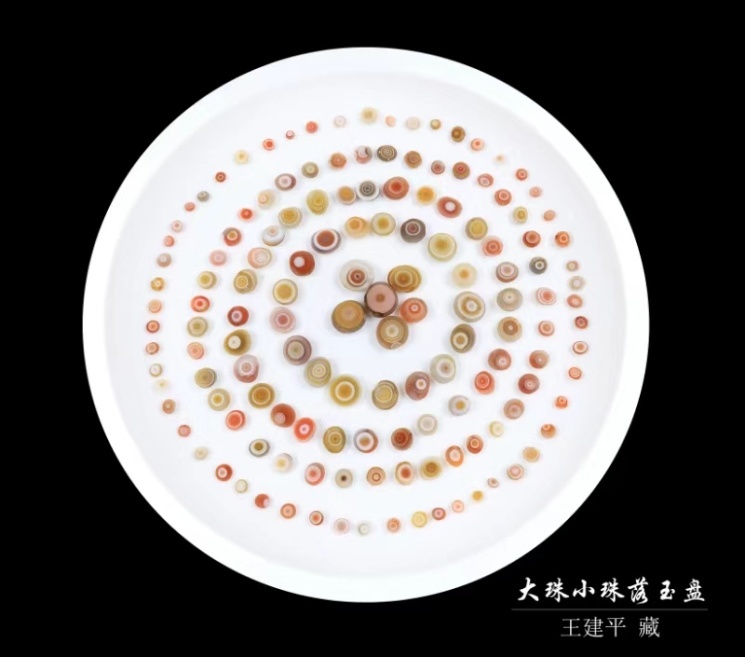

与新增景致如出一辙的是,此次雨花石展出现了两组难得一见的“奇石”《金陵十二钗》,令人叹为观止。其中一组《金陵十二钗》,由已故著名收藏家朱言荣的孙子朱禹帆提供,这组石头已三代传承,既形似更神似,十分罕见,被同道视为雨花石极品。另外,藏石家殷凯生教授的一套《金陵十二钗》,前世今生也故事多多;还有“莫愁烟柳”“大珠小珠落玉盘”“金福四宝”“金佛赐福”“栖霞石窟”“米县令”等展石,妙趣横生,十分珍贵。

由此可见,国庆前后的这届“我从长江来‘石头记’展览”,必将引来又一轮“观石热”。

雨花石与长江文化座谈会现场

开幕式后,在雨花石地质公园承办的“2024华东健康赏石沙龙——雨花石与长江文化座谈会”上,文化学者束有春作了《雨花石文化:长江文化皇冠上的一颗耀眼灵珠》的学术报告。他从“站在文化文明历史研究高度来认识中华传统文化、地域文化”“从长江文化源头开始认识雨花石文化的重要价值”等方面,作了深入浅出的诠释,让藏石爱好者颇受启发。

束有春认为,要从文化、文明、历史三个不同层面认识中华文化发展史、中华文明发展史和有纪年的中国历史。雨花石是伴随长江的孕育形成而产生的,是经历了长江从上游到中游再到下游的南京地区沉淀下来,形成“雨花台组砾石层”。

从这种意义上讲,雨花石文化贯穿了长江全线,是长江文化的最美最灵动的形象大使,是长江文化最美的符号,更是长江文化皇冠上的一颗最耀眼的、带有灵性的明珠,他称之为“灵珠”。

与会者留影

雨花石文化在南京形成,其历史可以从在南京主城区的北阴阳营新石器时代古遗址出土的76颗“花石子”即雨花石得到证明,南京地区的雨花石收藏欣赏鉴赏习俗,已经有6000多年了。之后在常州溧阳地区的新石器时代遗址中、在六合地区的宋代墓葬遗址中发现的雨花石,乃至今日雨花石走进千家万户,雨花石鉴赏习俗被列为江苏省级非遗项目,再次说明了雨花石文化的永久魅力与强大的生命力。

束有春最后说,南京雨花石地质公园集雨花石采集、展示、研究于一体,是雨花石文化挖掘、传承、弘扬的最后一块宝地,是国家长江文化公园的园中之园。我们一定要保护好、利用好这块宝地,使之在长江文化研究中彰显特色、增光添彩。

撰文/梁平 摄影/邓正明