向“新”而行,何以苏州?

独家抢先看

1.74万家高企、2.43万家科小企业,成为技术突破的“主力军”;

“1030”产业体系(10个集群、30条产业链)筑牢现代化根基;

零碳工厂、绿电输送、氢能公交,诠释“美丽经济”的苏州范式。

从机器人到量子计算,从新能源到低空经济……“因地制宜发展新质生产力”在全国两会江苏团提出一周年之际,回看苏州发展新质生产力的历程,苏州的答案清晰而坚定——以创新为核、产业为基、绿色为底,构建起“热带雨林式”创新生态。

江苏省委书记信长星多次强调,苏州要“以创新驱动为核心,打造全国新质生产力发展标杆”。

2025年,苏州目标直指“具有全球影响力的产业科技创新中心”。这座古城,正以新质生产力为帆,在高质量发展的浪潮中破浪前行,力争为国内其他城市带来一份可复制可推广的“苏州经验”。

摄影:周志杭

战略布局:从“顶层设计”到“全域联动”

2024年2月,“因地制宜发展新质生产力”的号角吹响后,苏州这座以制造业闻名的“最强地级市”,迅速将战略重心转向科技创新与产业升级的交汇点。一年过去,苏州交出了一份兼具速度与质量的答卷:2024年全市GDP达2.67万亿元(预计数),同比增长6%,工业总产值突破4.7万亿元,高新技术产业产值占比达54%。

这组数字背后,是苏州对新质生产力的深刻理解——不仅是技术迭代、企业诞新,更是制度创新、生态重构与全球资源整合的系统工程。从连续两年将“新年第一会”主题锁定新型工业化,到推出全国首部低空“交规”、落地全球首款中美双认证人工心脏,苏州的每一步都踩在了产业变革的节拍上。

为了解析苏州因地制宜发展新质生产力的密码,我们需将目光回溯到此前连续两年“背靠背”召开的推进新型工业化工作会议。两个“新年第一会”,召开于同一天:2024年1月3日和2025年1月3日。主题一致:都是针对推进新型工业化进行的战略部署。苏州的具体目标是:构建“1030”产业体系,到2026年形成4个万亿级主导产业、规模以上工业产值达5万亿元。

而这场会议并非个例——2025年春节后首个工作日,苏州召开高质量发展大会,市委书记刘小涛强调“抓项目、强治理、提质效”三大主线,将新型工业化与稳就业、保民生深度绑定。连续两年的“开年定调”,释放出清晰的信号:苏州已将新质生产力的培育上升为城市发展的核心战略。

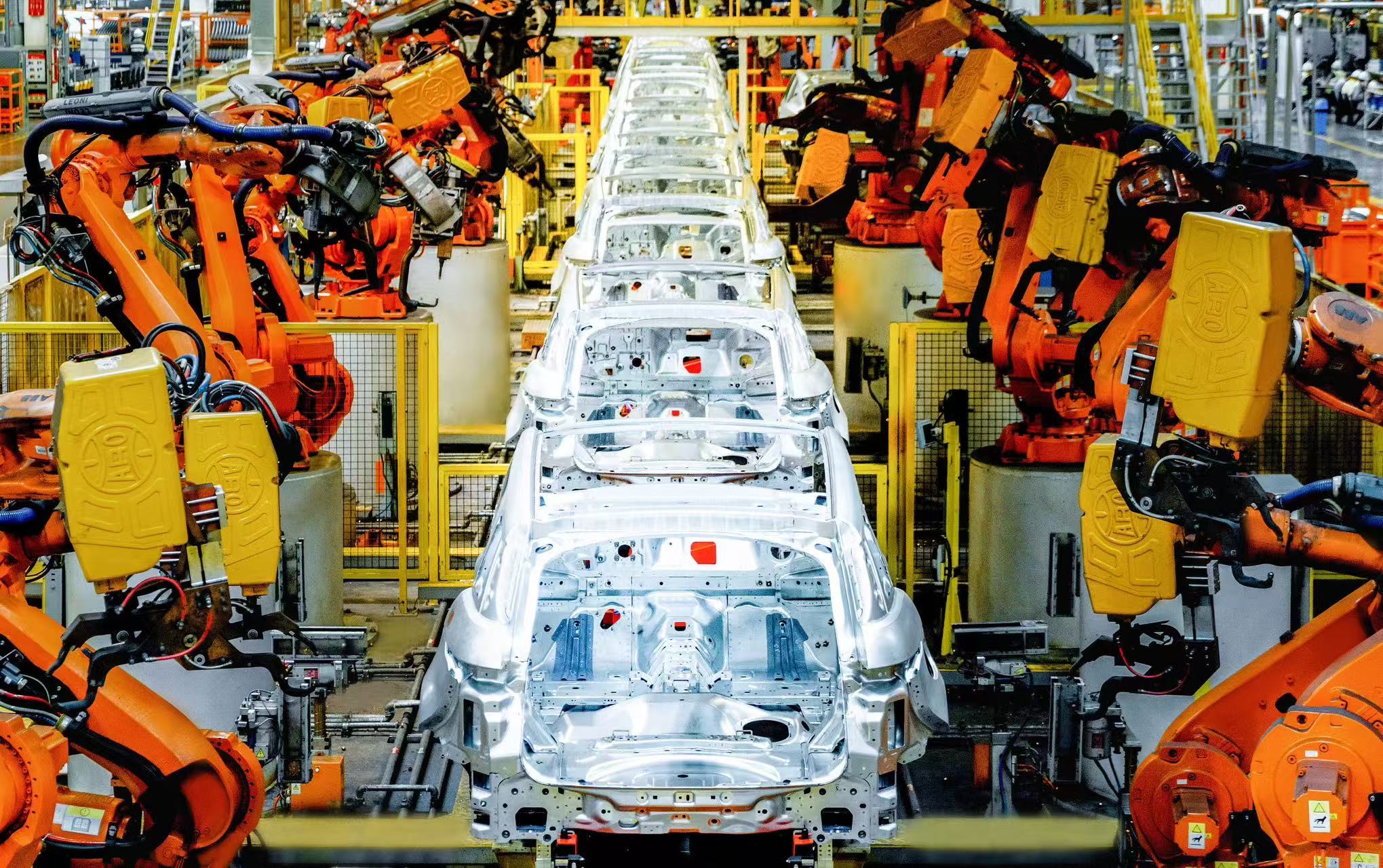

推进新型工业化、发展新质生产力,主导了近年苏州高质量发展的核心打法。作为全国第二大工业城市,苏州是国内工业体量最大、配套最全、垂直整合能力最强的城市之一,制造业毫无疑问是苏州经济发展工作的重中之重,苏州近年来始终把制造业作为“强市之基”,规上工业增加值占GDP的比重基本稳定在40%以上。

战略的落地需要配套政策的支撑。2024年,苏州密集出台12项产业政策,覆盖工业稳增长、智改数转、低空经济等领域,惠及超2万家企业。以“数据得地”机制为例,政府通过企业税收、研发投入等指标动态评估用地需求,全年为143家先进制造业企业供地3188亩。这种“以数据说话”的资源分配方式,让土地资源向高附加值产业倾斜,直接推动了半导体、人工智能等项目的快速落地。

政策红利与市场活力的叠加效应,在苏州工业园区体现得尤为明显。作为全国首个获批建设“人工智能赋能新型工业化先导区”的园区,其2024年新增国家级绿色工厂16家、智能工厂33家,5G基站密度全国领先。园区管委会通过“智能制造伙伴计划”,让200多家本土服务商与制造业企业无缝对接,仅一年就推动2万家企业完成数字化评估。制度设计的科学性,使得苏州在产业转型中既避免了“一刀切”的阵痛,加速新旧动能转换。

通过一系列实践,苏州揭示了一个新规律:新质生产力的培育,既需要顶层设计的魄力,也离不开企业创新的活力,更依赖一座城市对“未来产业”的精准预判与持续投入。

走在2025、望向2026。今年是苏州达成预定目标的关键一年,继续以“新年第一会”的形式聚焦推进新型工业化,苏州在发展新质生产力上坚持打法和路径的稳定,一个目标走到底,不偏移,不游离。

成果解码:“新质”如何重塑苏州产业

回望过去一年,苏州工业经济呈现“三高”特征:

高技术占比:工业战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业总产值比重分别达47.6%、54%,其中高新技术产业产值达2.57万亿元,同比增长7.7%;

高附加值转化:技术合同成交额突破1050亿元,新增206家国家级专精特新“小巨人”企业,占全国总数6.6%;

高开放度:进出口总额2.62万亿元,跨境人民币结算超万亿元,超1/3世界500强企业在苏投资。

这些数据的背后,是苏州对产业链“微笑曲线”两端的深耕。以新能源汽车为例,2024年苏州新增注册车辆中新能源渗透率达45.3%,同时吸引全球材料巨头罗杰斯投资1亿美元建设半导体陶瓷基板项目,为特斯拉、英飞凌等企业提供核心部件。从消费端到制造端,苏州正在构建一条闭合的创新生态链。

这一年, 新增了高端科技仪器、长三角(含江西)大飞机和苏南特钢材料等3个国家先进制造业集群,累计6个,居全省第一,光纤光缆入选国家中小企业特色产业集群。同时,苏州还获批建设全国唯一人工智能赋能新型工业化先导区、先后获评国家新型技改城市等试点。苏全社会州创新能力持续提升,研发投入占GDP比重达4.15%;每万人高价值发明专利拥有量达46.8件;规上企业研发机构覆盖率达80%。新组建创新联合体130家,组建新能源、新型显示等8个产业科创联盟;构建“1+8”人才政策体系,国家级人才数量全国领先。

看苏州新质生产力“新”在哪里,就要把目光看向产业。

2024年2月,苏州心擎医疗研发的介入式人工心脏NyokAssist™,同时获得中国国家药监局和美国FDA的“创新医疗器械”认证,成为全球首款获中美双认证的人工心脏。这款仅有乒乓球大小的设备,可替代传统体外循环系统,将心脏手术的创伤降低80%。其背后是苏州生物医药产业集群的支撑——全市已集聚超4200家生物医药企业,上市公司35家,2024年产值突破2400亿元。

2024年7月,苏州发布全国首部地方性低空空中交通法规,划定200个垂直起降点,开通100条无人机航线。在吴江区,顺丰无人机已将生鲜配送时间从3小时缩短至30分钟;在工业园区,电网巡检无人机每年减少人工攀爬风险作业1.2万次。这套“空中物流网”的构建,不仅依赖政策突破,更得益于苏州在5G、北斗等基础设施的超前布局——全市累计建成5G基站5.74万个,每万人拥有量达44.3个,居全国前列。

更具革命性的是发生在传统车间的蜕变。亨通光电的“黑灯工厂”里,光纤预制棒在1500度高温中自主完成228道工序,良品率从89%跃升至99.2%。这些变化堆积出惊人的数字:2024年苏州工业战略性新兴产业占规上工业总产值比重达47.6%。

去年,苏州启动“人工智能 +”示范城市建设,聚焦制造、医疗等15个领域,推动人工智能与传统产业深度融合。钛镭智能的仿生手通过神经电信号识别实现精细动作,应用于医疗康复领域,为患者带来更好的康复体验,展示了人工智能在医疗领域的巨大应用潜力。今年2月14日,苏州市召开“人工智能+”创新发展推进大会上,在人工智能领域,发力更加迅猛,141个项目集中签约,总投资490亿元,覆盖智能芯片、自动驾驶等领域,产业链企业超2100家。这些项目的落地将进一步完善了苏州人工智能产业链,提升产业竞争力,推动人工智能产业规模持续扩大,预计2027年产业规模将超3000亿元。

这是一支科技与产业的交响曲。随着生物医药、新能源、低空经济等新兴产业已从“单点突破”迈向“集群共进”,半导体、光子产业、高端材料等领域的“链主”企业与“专精特新”中小企业形成“雁阵齐飞”之势。当创新生态的土壤足够丰沃,技术的种子终将长成新质生产力的参天巨木,而一座城市的未来,便在这片生机勃发的“热带雨林”中拔节生长。

未来图景:从“新”塑造“东部重要中心城市”

近日,国务院批复苏州首部国土空间规划,苏州城市能级实现重大升格,晋级“东部地区重要的中心城市,国家历史文化名城,全国性综合交通枢纽城市”。于苏州而言,这是一个重大的利好,城市定位的提升,预示着苏州可以站在更高的维度、朝向更高的能级,实现新的跨越。

这是苏州用40多年艰苦奋斗拼来的。1986年,国务院批复的苏州“初代”城市总规,苏州的定位还只是“我国重要的历史文化名城和风景旅游城市”。而如今,苏州在保持传统文化的独特魅力同时,经济发展上突飞猛进,成为工业总产值全国第二的制造名城和地区生产总值全国第六的“最强地级市”。

从“东部地区重要的中心城市”全新站位出发,面向未来的苏州持续发力新质生产力,自有其深厚基础和强劲动能——2024年苏州电子信息产业产值已达1.43万亿元。

2025年,苏州人工智能(太湖)算力中心将全面建成,智算算力目标达20000PFLOPS,可满足超千家人工智能企业的研发需求。与之配套的是人才战略的升级——苏州工业园区正推动院校每年新增10个产业相关专业,计划到2026年培养5万名智能制造工程师。这种“算力+人才”的双轮驱动,或将使苏州在AI制药、智能驾驶等前沿领域形成“代际优势”。

在2024年全球招商大会上,苏州首次提出打造“国际工业转型示范园区”,目标吸引50家全球研发中心落户。这一野心已有端倪:美国罗杰斯半导体项目、新加坡绿色数码港、德国博世自动驾驶研发基地等相继落地,使苏州从“世界工厂”向“全球创新节点”转型。

未来两年,苏州计划通过“苏州智造十大行动”,持续打造“1030”产业体系,形成“大象起舞”与“蚂蚁雄兵”并存的产业生态。此外,随着中新生命科学园(2026年开园)、长三角大飞机产业集群等项目的推进,苏州有望在生物医药、航空航天等“硬科技”领域与国际巨头同台竞技。

苏州的实践表明,新质生产力绝非空中楼阁——它需要政府敢于打破制度惯性、企业勇于攀登技术高峰、城市善于整合全球资源。当这些要素在一个生态中共振时,量的增长便自然转化为质的跃迁。

未来不远,目标亦近。令人振奋的是,苏州开年以来便呈现一片热火朝天、大干猛干的局面,随着十个区市板块都召开了“新春第一会”,2025年,苏州或许将再次证明:在发展新质生产力的浪潮中,唯有将“创新”刻入城市基因,才能向逐“新”行、立潮头。