睢宁:年轻非遗传承人让 “老传统” 邂逅 “新国潮”

独家抢先看

2025年是首个“非遗版春节”。当非遗中国年的红灯笼挂满街头巷尾,打卡体验非遗民俗,成了不少年轻人的新时尚。

而在我们身边,非遗并不是白发苍苍的老匠人,或布满岁月痕迹的老作坊。一群年轻的非遗传承人正用青春与创意,打破非遗就是“老旧”的刻板印象。这些年轻的非遗传承人既坚守祖辈技艺的精髓,又为传统技艺注入时代活力,让非遗从“老物件”变成年轻人追捧的“新国潮”。

刻刀“刻”出木匠新境界

走进00后非遗传承人刻字设计师王俊兮的创作室,木屑纷飞中,一块木板正被赋予新生。刀锋游走间,篆书诗句与抽象纹样渐次浮现,传统金石气与现代设计感在此碰撞。这位刚满22岁的江苏省书法家协会会员的书法、刻字、篆刻作品多次入选国展、省展,更跨界斩获摄影比赛大奖。

“目前我的创作以书刻为主,简单理解就是,书法和篆刻是两个圆,二者相交部分就是刻字,属于书法的门类。”王俊兮详细介绍道,书刻艺术,顾名思义,是以木板为载体的综合性新兴艺术门类,作品创作集书法、篆刻、雕刻、平面构成、立体构成、色彩构成等于一体。书刻可刻于石头、砖头、竹子等材料上,但木材以其更强的立体书刻效果,易于保存、天然的木纹肌理美感等独特优势,成为了书刻材料的最佳选择。

“从小在父亲的熏陶之下,我就对书法、刻字产生兴趣,主动跟着父亲学习,深入了解过后便无法自拔。书法中的每一笔每一墨都蕴含自己对书法对人生的思考,刻字刀下的每一步都充满独特的创意。”王俊兮的启蒙老师是她的父亲王丰收。王丰收是一名美术老师,也是一位在艺术领域有着诸多成就的艺术家,他的美术、书法、书刻、篆刻作品多次在国家级平台入展获奖。

“我们家一直以来都与木材有缘,如果从雕刻木头算,到我这是第五代了。”王俊兮说,从她的高祖父到祖父一直从事的职业都是木匠,父亲小时候跟着祖辈学的也是木匠活,只是后来通过努力考上了师范学校走上艺术道路。“我也跟随父亲的脚步,考上了泰州学院的绘画专业。虽然我俩都走上艺术路,但我们的‘木匠活’都没有落下。刻字不是‘老古董’,它也可以很酷,希望通过创新传承,让这项技艺越走越远。”王俊兮说。

蒲扇“摇”出工艺品新天地

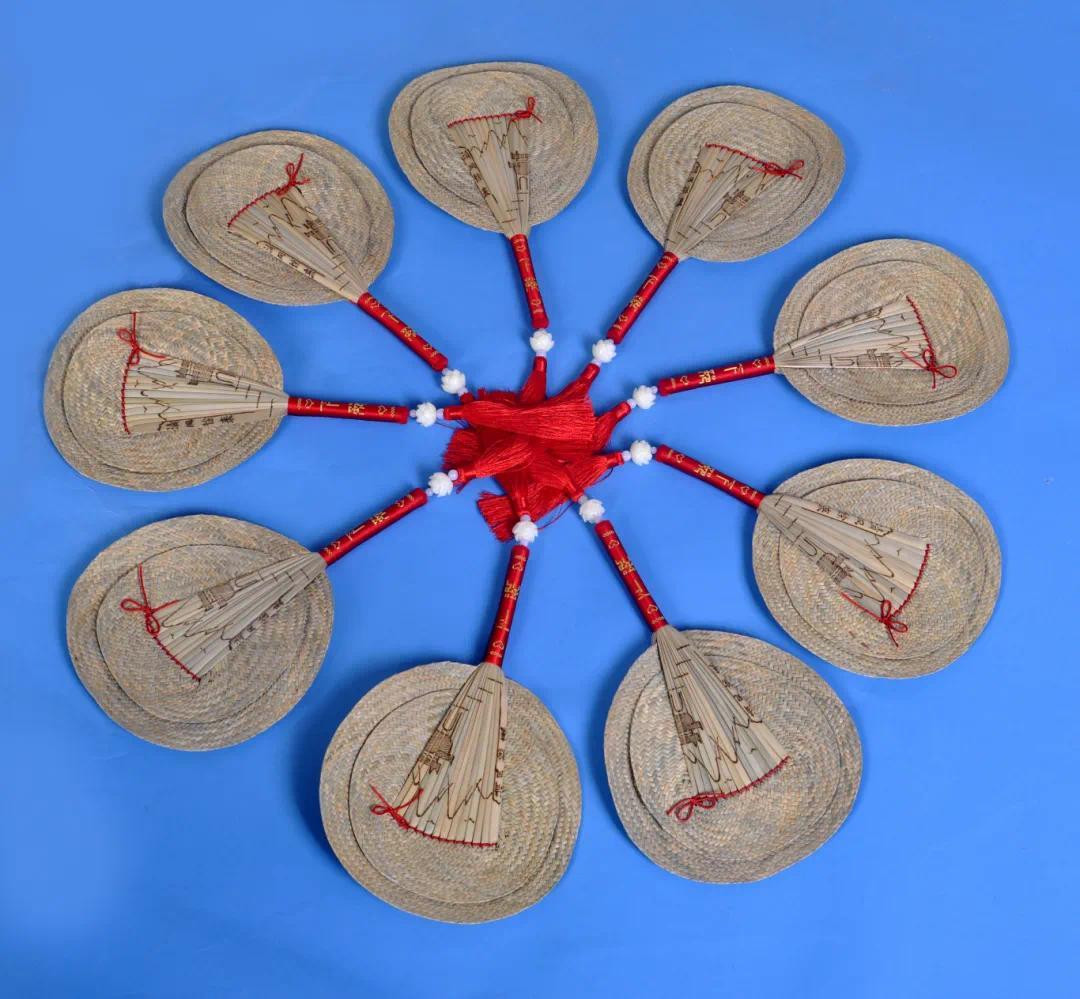

在下邳怀中抱子扇非遗传承人金永奎的创作室内,空气里浮动着蒲草的清香。39岁的金永奎俯身整理着成捆的蒲草,手指翻飞间,一根根柔韧的草茎被编成精巧的扇形轮廓。曾几何时,蒲扇是外婆手中纳凉的旧物,如今却在年轻匠人的创新中,化作供不应求的“非遗潮品”。

“小时候看外婆编扇子,总觉得像变魔术。”金永奎记忆中的夏天,总伴着外婆膝头蒲草簌簌的摩擦声。

下邳怀中抱子扇以“母扇环抱子扇”的独特造型闻名,十余道工序全凭手工,编织时需将柔弱的蒲草反复穿插,稍有不慎便会断裂。

这份家传手艺传到金永奎母亲手中时,正值机械扇普及的年代。“当时镇上只剩两三户还在编扇,我觉得不能让它断在我们这代人手里。”2011年,26岁的金永奎辞去工作,开始跟随母亲系统学习编织技艺。为掌握“怀中抱子”的立体编织法,他常练习至深夜,手指被蒲草割出过道道血痕,“老手艺要传下去,总得有人要耐得住寂寞”。

2020年,金永奎成立了睢宁县金氏工艺品扇业有限公司,彼时传统蒲扇市场日渐萎缩,他却从中窥见新机——将实用蒲扇升级为文化伴手礼。

“我们现在主要做的是线下销售,游客来古邳寻访下邳古城遗址,带走的不能只是照片,更应是‘握在手中的历史’。”金永奎带领10余名古邳镇居民改良工艺,在保持古法编织的基础上,在扇面缀以流苏、玉坠等配饰;开发巴掌大小的迷你扇,可作书签、包挂;更将传统婚俗中“怀中抱子”的吉祥寓意融入设计,打造婚庆定制款。这些兼具审美与寓意的蒲扇迅速走红,如今供不应求。

面塑“捏”出人生新维度

一团彩色面团在刘振苏手中揉捏搓捻,不到十分钟,一个栩栩如生的面人便跃然掌心。作为第五批徐州市非遗睢宁面塑传承人,这位“厨师范儿”的手艺人总让人眼前一亮——大学学习厨师专业的刘振苏,因为从小接触面塑,所以在食品造型方面比别人更“手巧”。

1990年出生的刘振苏是睢宁县姚集镇人。从小,他就看着爷爷和爸爸捏面塑,那时候他还不知道什么是“陈井面塑”,更不知道什么是非遗。

“在爷爷与爸爸的熏陶下,从小我就特别喜欢中国传统文化,很小就学会了捏一些简单的面塑。”刘振苏回忆道,初中时,他就捏出一组人物面塑,受到了老师的表扬,那时候面塑在他心中埋下了一颗种子。

“大学毕业后,我去了天津工作,在那里我结识了很多传统手艺人,心中又燃起了做面塑的想法,想把这项技艺传承发展下来。”刘振苏说,随后他开始四处求师问道,系统地投入到面塑的学习中。

2018年,他回到睢宁,沉浸地学习和研究面塑。当年,他的面塑作品在徐州市第二届传统工艺大赛中获得金奖,被评为睢宁县百名优秀本土人才。2020年10月,在支持有志青年返乡创业的大背景下,刘振苏走上了创业路,成立“陈井面塑工作室”,开始教村民面塑制作技艺。如今工作室声名鹊起,前来学习的人也多了,刘振苏已经教授前来学习的徒弟近500人。现在工作室有固定手艺工人十余名,有很多是外地返乡的年轻人,全村百余名老人、妇女也能干点简单的面塑零活。

在姚集镇第二小学,刘振苏成立“面塑名师工作室”,把面塑课程加入学校社团活动中,让孩子们感受优秀传统文化的魅力,保护与传承非物质文化遗产,形成具有鲜明特色的校园文化。

“以后我还会带着面塑作品走进学校、走进群众家中,让大家认识面塑、感知面塑,把这门古老的艺术传承下去。”刘振苏说道。

在睢宁非遗中国年的烟火气里,跃动的不只是刻刀、蒲扇与面塑的青春。还有睢宁的落子舞、云牌舞、剪纸、中国儿童画……这些深植于睢宁土地的非遗基因,正在年轻一代的巧思中裂变出无限可能。他们以敬畏之心守护祖辈薪火,更以时代之名重构文化叙事——让每一件非遗作品都成为流动的乡土博物馆,让睢宁非遗中国年的故事,永远续写着“老传统”与“新生命”的双向奔赴。

来源:无线睢宁