南航博士毕业生郑立凯在《Science》发表突破性研究成果

独家抢先看

在学校教育发展基金会资助下,毕业于南京航空航天大学动力工程与工程热物理学科的郑立凯博士于2022年9月赴瑞士洛桑联邦理工学院从事博士后研究。近日,他以第一作者身份在国际顶级学术期刊《Science》上发表题为《Strain-induced rubidium incorporation into wide-bandgap perovskites reduces photovoltage loss》的研究论文,标志着我校在钙钛矿太阳能电池高效性与稳定性研究领域取得重大突破。

稳定可靠的宽带隙钙钛矿材料对于钙钛矿叠层太阳能电池技术的发展至关重要。然而,宽带隙钙钛矿通常采用多卤素组分,其空间分布容易出现不均,进而在光照下诱发相分离,严重影响器件的性能与稳定性。在复杂组分体系中实现元素的均匀分布、有效抑制光致相分离和光电压损失,仍然面临重大挑战。

在国际著名的有机敏化-钙钛矿电池领域先驱Michael Grätzel教授的指导下,郑立凯博士等另辟蹊径,突破传统基于容忍因子的阳离子掺杂设计范式,利用钙钛矿薄膜材料的晶格应变,将尺寸小于容忍因子下限的Rb+离子嵌入钙钛矿晶格中,从而提升元素分布的均匀性,有效提高离子迁移势垒,抑制相分离的发生。

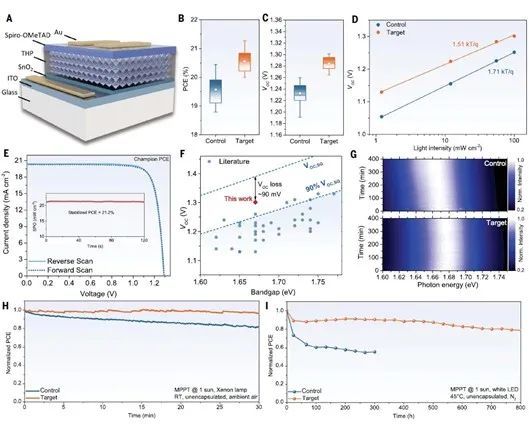

宽带隙钙钛矿电池的性能和稳定性

研究团队通过Rb⁺离子的A位掺杂策略,成功将带隙为1.67 eV的宽带隙钙钛矿器件开路电压提升至1.30 V,创下该类器件的纪录。同时,该策略显著抑制了光致相分离现象,在连续400分钟一个太阳光照条件下,未观察到明显相分离,表现出优异的光照稳定性。

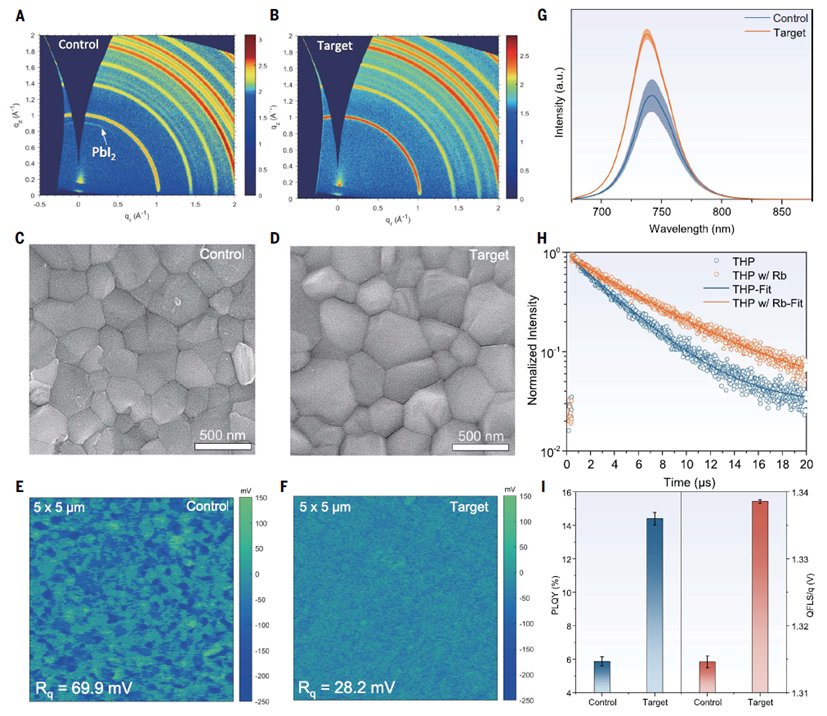

宽带隙钙钛矿材料的结构及光致发光特性

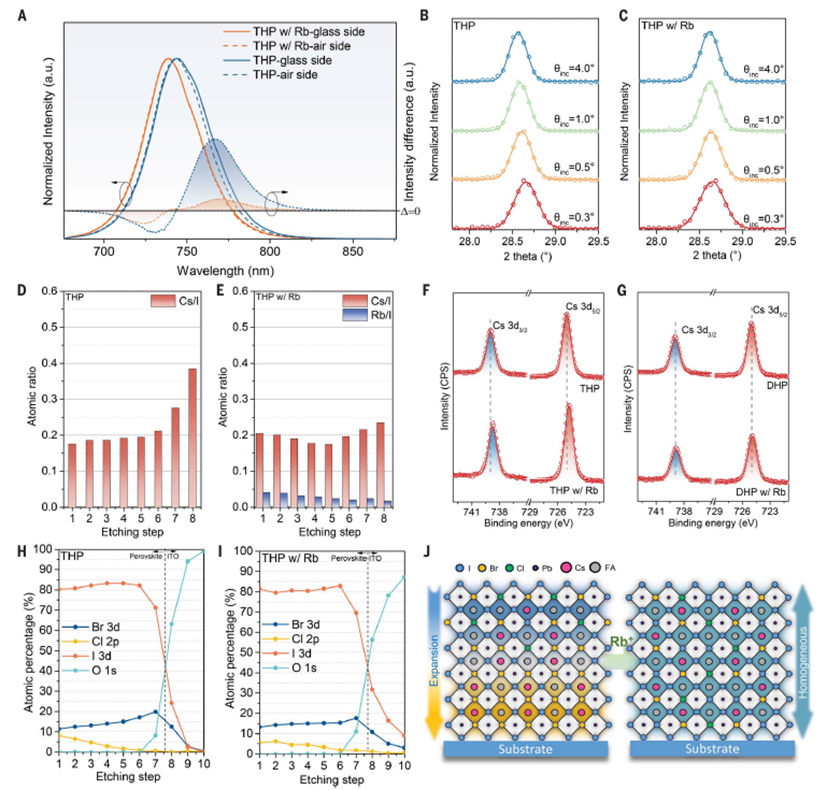

宽带隙钙钛矿薄膜的组分均匀性

多尺度材料表征,阐明了Rb+掺杂在改善钙钛矿薄膜面内以及面外方向上组分均匀性中的核心作用。进一步通过荧光量子产率测试,观察到Rb+掺杂大幅增强了宽带隙钙钛矿的准费米能级分裂,揭示了器件开路电压的提升机理。

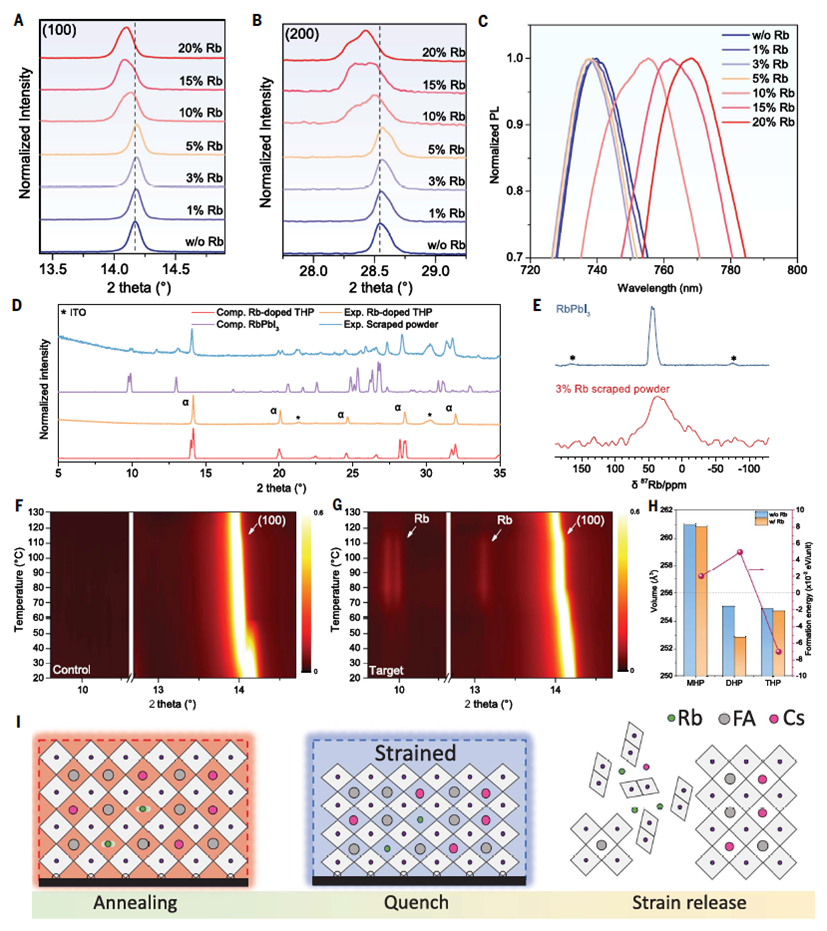

应变辅助的Rb+离子A位掺杂机制

在原位X射线、固态核磁表征和理论计算的支持下,研究揭示了薄膜应变在促进Rb+稳定进入钙钛矿晶格A位的决定性作用。该项研究工作首次实验证明尺寸小于容忍因子下限的阳离子亦可通过应变调控方式稳定嵌入钙钛矿晶格,刷新了对钙钛矿材料掺杂准则的理解。该发现为钙钛矿薄膜组分工程提供了全新视角,并为后续构建高性能、长寿命的光伏器件提供了理论基础与技术支撑,具有深远的科学意义与工程价值。

该策略在实现高开路电压与长期稳定性的同时,具备良好的材料兼容性和工艺适应性,可广泛适用于多种宽带隙钙钛矿体系,特别适合用于叠层太阳能电池的顶电池设计。未来有望推动钙钛矿叠层器件效率的持续突破,并为高稳定性、可大面积制备的光伏技术发展提供坚实基础,具有重要的产业化应用潜力。

本文研究工作得到国家自然科学基金卓越研究群体项目资助。我校“低碳航空动力与绿色能源创新团队”博士生黄斌也参与了该项工作,宣益民院士为共同通讯作者。

作者信息

郑立凯博士在我校“低碳航空动力与绿色能源创新团队”攻读博士学位期间,主要从事钙钛矿-硅太阳能电池耦合系统的光子管理与设计方法研究。从太阳能的捕获、传输、匹配和转换全过程出发,创新提出了钙钛矿-硅V型耦合系统构型,实现了27.6%的光电转换效率,达到国际先进水平。

博士毕业后,郑立凯获得学校教育发展基金会资助,赴洛桑联邦理工学院开展博士后研究,加入钙钛矿领域国际权威Michael Grätzel教授(欧洲科学院院士、中国科学院外籍院士)研究团队。郑立凯博士保持与团队密切合作,在Grätzel教授指导下,聚焦宽带隙钙钛矿材料的稳定性研究,通过跨学科协作攻克宽带隙钙钛矿光电压损失难题,最终取得此项突破性成果。目前,他以第一/通讯(含共同)作者身份在Science、Nat. Photonics、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Mater. Chem. A、Appl. Energ.等期刊发表了SCI论文9篇。

论文连接

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt3417

来源:南京航空航天大学