风评|重砸2亿!“AI无锡”的潜力有多大?

独家抢先看

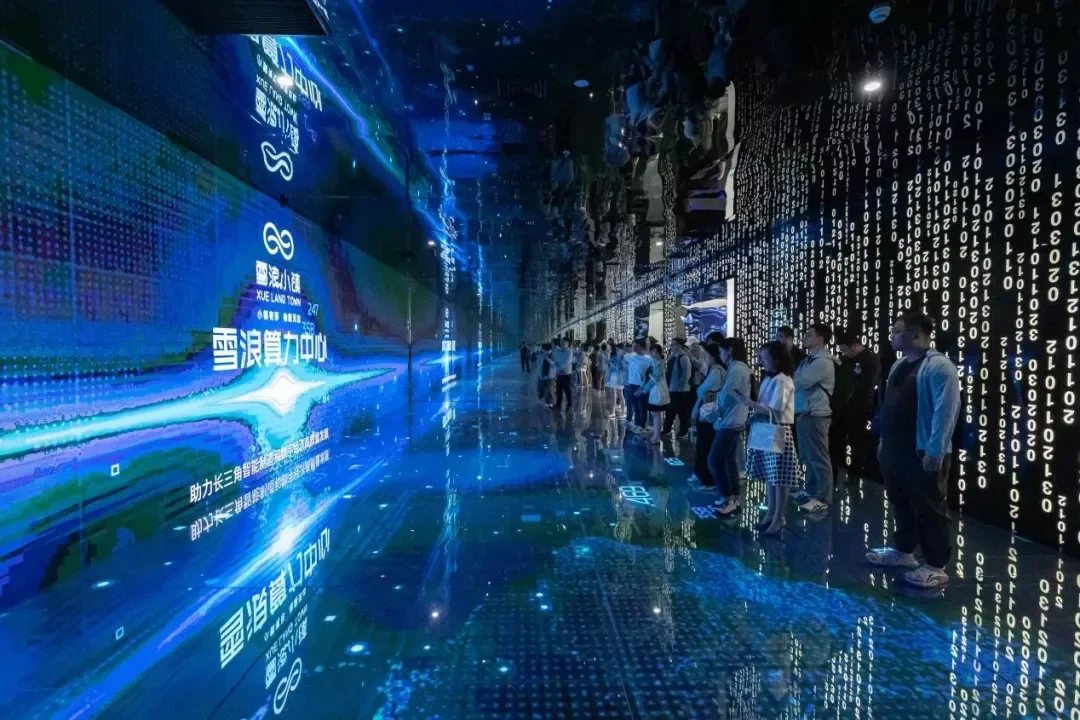

当前,人工智能已成为全球科技竞争的核心赛道,更是推动数字经济高质量发展的关键引擎。抢抓AI机遇,无锡将“人工智能+”战略上升至城市级的发展战略,相关工作推进的指导性文件——《市政府关于建设“人工智能+”标杆城市的政策意见》于近期发布。

翻开这份文件,极具特色——最高2亿元研发奖励、算力/数据/模型“三券齐发”、单独成章的“具身智能产业” ……无锡这座“物联网之都”,正用一套“立体式作战系统”冲击中国AI产业。

但鲜少人注意的是,这场AI城市争夺战的底层逻辑,是4500亿元规模物联网产业对算力的“鲸吞式需求”,以及长三角制造业转型的生死竞速。

顶层设计的“无锡逻辑”:从政策“直球”到生态闭环

在人工智能的赛道上,无锡的“打法”堪称凌厉。当其他城市还在用“最高补贴500万”试探市场时,无锡直接将奖励天花板推至2亿元。

这背后,是一套从“强主体”到“优生态”的系统性逻辑。

政策文件中的“三券齐发”(算力券、模型券、数据券)直指AI产业核心痛点:企业缺算力?政府补30%;模型开发成本高?最高支持200万;数据采购难?直接发券买单。

这种“供需两端同时发力”的策略,让无锡的AI政策更像一个精密运转的生态系统。例如,对完成技术设备投资额500万元以上且形成销售的人工智能产业化项目给予8%补助,既刺激企业研发,又为后续的算力、模型、数据需求扩张埋下伏笔。

更值得关注的是“链式思维”。无锡将AI产业链拆解为“创新链—资金链—人才链”,形成闭环:

创新链上,国家级实验室最高奖励2亿元;

资金链中,10亿产业基金+市场化运作模式打破“政府包办”传统;

人才链则通过“太湖人才计划”专项通道,向全球AI精英抛出橄榄枝。

这种立体化布局,让无锡的AI产业既能“单点突破”,又能“军团作战”。

从“物联网之都”到“AI无锡”,无锡的每一步脚踏实地,暗含必然。

白热化的“要素争夺战”:物联网之都的刚需

对经市政府同意建设的智算集群,最高补助3000万元。——为什么无锡要在算力上砸下血本?答案藏在它的产业基因里。

作为全国首个物联网集群规模突破4500亿元的城市,无锡的传感器设备每秒产生海量数据——从智能工厂的机床震动频率,到自动驾驶汽车的实时路况,这些数据洪流需要即时处理,对算力产生了“鲸吞式需求”。

无锡的解决方案很明确,也颇具特点:一方面布局智算集群和智算设施;另一方面押注边缘计算。其中,边缘计算可以大大减少数据传输的延迟,提高数据的处理速度。这份政策也明确支持园区、企业采购人工智能一体机建设边缘算力,补助比例高达30%。

事实上,无锡在边缘计算方面早就抢占先机,已于去年在港交所上市的无锡企业云工场科技正是这一领域的佼佼者。当下,云工场科技已成功建设了下沉至全国各区县及家庭、现场的分布式边缘计算网络,并将能力延伸至边缘计算领域的计算、网络及存储等各项边缘云服务。在巴黎奥运会上,云计算成为奥运转播主要方式,云工场科技则是重要服务商。

算力/数据/模型“三券齐发”,是“AI无锡”系统化思维的重要体现。

如果说算力是人工智能的“发动机”,那“数据”就是不可或缺的“新石油”。去年7月初,全省首个数据要素产业园(先行区)在无锡经开区面世,无锡也由此开启了一条统筹建设数据要素市场、加速数据价值释放从而形成新质生产力的地方创新之路。

当“数据”变成“资产”,唤醒的是企业发展新动能。此前,拥有精准公共交通行业数据的无锡数字鲸科技有限公司与江苏国睿博联智能科技有限公司成功交易了一笔无锡经济开发区公共停车场停车数据。如今,这些数据将被“二次应用”,深度赋能百度地图等导航平台,为车位级智慧停车导航相关模型训练和算法优化提供支撑。

无锡的AI要素抢滩还暗含“产业换道”野心。

当下,大模型热潮涌动,垂类大模型逐渐成为人们关注的焦点。垂类大模型旨在针对特定行业或领域进行训练,具备更高的准确性和行业属性,也是大模型行业发展的必然趋势。今年1月,无锡市工信局发布了关于征集工业领域的人工智能垂类模型的通知,而今新政策再提“模型券”,为“AI无锡”的前进方向注入更多确定性。

具身智能的“无锡实验场”

在政策文件中,“具身智能”单独成章:首发整机奖励50万、核心零部件补助10%、场景开放补助50%——这种力度的支持,直接催生了一片重量级的具身机器人创新高地。

想看机器人玩转足球和舞蹈?想与具身智能机器人近距离互动?想品尝到机器人制作的美食?这样有趣的一幕即将在无锡上演。4月24日至26日,2025世界机器人大赛—首届具身智能机器人运动会将在无锡开赛。此前,世界机器人大赛已成功举办10届,共吸引全球20余个国家50余万名选手参赛,被主流媒体广泛赞誉为机器人界的“奥林匹克”。

这并非作秀,而是无锡具身智能机器人产业实力的集中展示。

能保持每小时6公里的速度稳定奔跑,纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”对关节要求极高,供应商之一正是来自无锡的意优科技;全球首款防爆人形机器人“天魁1号”的背后,离不开无锡巨蟹智能驱动科技有限公司的“一臂之力”。

更惊人的是专利数据:2015年—2024年,无锡人形机器人技术专利申请总量572件,发明专利授权率达57%,省内与南京并列第一,且高于全省平均授权率53%,专利质量和创新能力得到印证。

政策中“推动赋能行业应用”的提法,暴露了更大的蓝图:打通AI落地的“最后一公里”。例如,天奇自动化与优必选联合打造的人形机器人汽车工厂,将虚拟训练与产线调试结合,大幅新品开发周期。这种“机器人进车间”的实践,正在把无锡的物联网优势转化为AI赋能实体经济的杀手锏。

当全球还在争论AI会取代多少工作岗位时,无锡已用“政策+算力+场景”的三重奏,给出了中国城市的解题方案:不是被动等待技术革命,而是主动成为革命的一部分。

当下,这座城市的人工智能规上企业已达356家,营收突破2075亿元——这些数字背后,是一场关于未来的豪赌,更是一次对中国智造话语权的重塑。