江苏13市“首季报”,谁在扛大旗?

独家抢先看

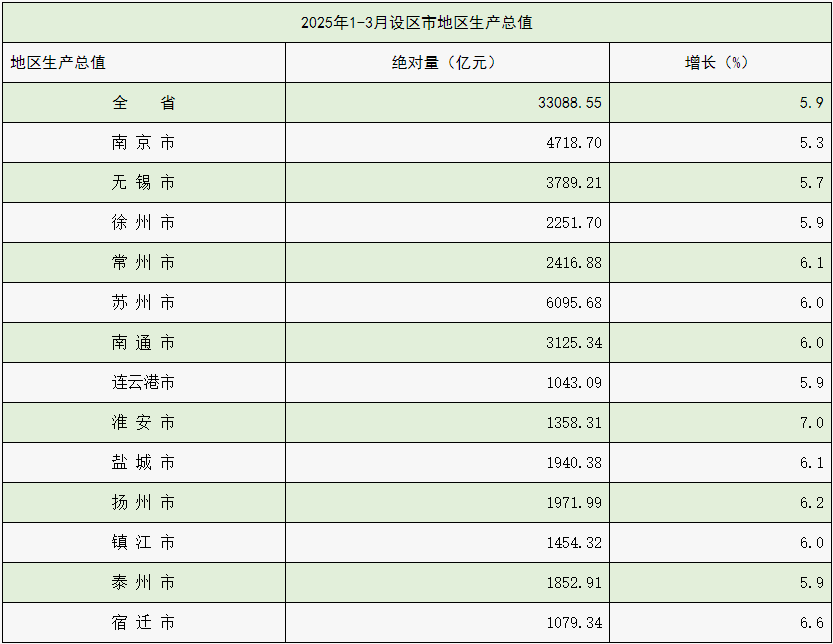

日前,江苏省统计局官网发布了2025年一季度江苏13个设区市地区生产总值.一季度江苏实现地区生产总值33088.55亿元,同比增长5.9%。

图片来源:江苏省统计局

从13个设区市来看,GDP均超1000亿元。其中,苏州以6095.68亿元的成绩稳居榜首,位列其后的是南京的4718.70亿元和无锡的3789.21亿元,南通以3125.34 亿元位列第四,常州和徐州也突破2000亿元,分别为2416.88亿元和2251.70亿元,另外徐州也是苏北地区唯一突破2000亿元的城市。

从增速来看,有8个城市增速超全省5.9%的增速,分别为:淮安市、宿迁市、扬州市、常州市、盐城市、苏州市、南通市、镇江市。其中,淮安以7.0%的增速持续领跑,延续2024年增速第一的位次,位列其后的是宿迁和扬州,增速分别为6.6%和6.2%。

五座“万亿之城”贡献超“半壁江山”

经济大省挑大梁,作为全省经济“压舱石”的经济大市更要担重任、强担当。

今年一季度,江苏五座“万亿之城”的GDP总量超2万亿,是全省GDP的六成,以实干实绩彰显担当,为全省高质量发展注入强劲动能,以实际行动在挑大梁中释放更强带动力。

“最强地级市”苏州依旧表现抢眼,一季度GDP以6095.68亿元继续位居五座“万亿之城”之首,同比增长6.0%,增速排名江苏全省第二、增量全省第一。

作为工业强市、全国最大的先进制造业基地之一,苏州连续两年以“新年第一会”形式推进新型工业化,全面实施“苏州智造十大行动”,加快构建“1030”产业体系,夯实产业发展根基。在苏州一季度成绩单里,工业总值依旧稳稳占据“C位”:一季度,苏州规模以上工业增加值同比增长8.6%,规模以上工业总产值11130.4亿元,同比增长5.8%。

而苏州着力构建的“1030”产业体系,电子信息业、电气机械和器材制造业一季度产值分别同比增长8.3%、7.1%,增长动力强劲。

增速位居江苏五座“万亿之城”之首的常州,高增长同样源自亮眼的工业表现。

一季度,常州规上工业增加值同比增长8.8%。七大主要行业产值“五升二降”,其中电子、机械、生物医药等行业分别增长11.4%、7.8%和7.0%。高技术制造业企业产值增长14.7%,对规上工业产值增长贡献率达36.9%。

作为重要支柱产业,一季度,常州新能源产业加速增长,新能源制造业领域完成产值超2000亿元,增长7.2%。

受益于消费品以旧换新政策,叠加车企上新等,常州新能源汽车及汽车零部件集群完成产值超1100亿元、增长12.4%。新能源整车完成产量15.6万辆、增长30.6%。

与此同时,在新能源汽车持续增长带动下,动力电池产业产值增长16.5%。新型电力装备产值同样向上攀升,增长达9.7%。

今年一季度,南通主要指标继续稳居江苏省第一方阵:实现地区生产总值3125.3亿元,同比增长6.0%。

数据显示,南通规模以上工业增加值同比增长8.7%。规模以上装备制造业产值增长13.1%,对规模以上工业增长贡献率为91.5%,拉动规模以上工业增长6.0个百分点。

高技术制造业中,航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造业一季度分别同比增长44.1%、24.7%、13.8%。

新质生产力的带动作用日益凸显。

竞逐“新质之城”的南京,一季度规模以上高技术制造业增加值实现两位数增长,同比增长10%,较去年同期和去年全年分别提升8.6个、9.1个百分点。

与此同时,优势产业信息传输、软件和信息技术服务业保持“稳定发挥”,增长7.4%。行业相关企业营业收入同比增长13.8%;其中,互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业分别同比增长25.7%、15.0%。

当前,南京正加快打造万亿级软件和信息服务产业集群,更大力度推动软件产业量质齐升。2024年,南京软件和信息技术服务业规模预计超8500亿元,位列全省第一、全国第四。

无锡的发展同样“新”意满满:一季度,全市规模以上工业增加值同比增长7.5%。高技术制造业增加值同比增长10.3%,高于工业平均增速2.8个百分点,拉动全市工业增长3.0个百分点。

推动科技创新和产业创新的融合,既是当前产业发展的鲜明主线,也是无锡奋力“挑大梁”的责任担当。

去年年底,无锡出台《无锡市推动工业领域设备更新行动方案》,聚焦“465”现代产业集群和特色产业领域,引导“具体”的资金流向“具体”发展方向。

今年一季度,无锡工业投资同比增长13.2%、高于全省平均3.4个百分点。其中,技改投资表现抢眼,同比增长35.9%、增速高于全省平均45.5个百分点,占工业投资比重的48.3%。

腰部城市发力,8市增速跑赢全省

今年一季度,全省有8座城市跑赢全省5.9%的增速。其中,淮安领跑,增速为7.0%;宿迁和扬州分别以6.6%和6.2%的增速紧随其后。

而淮安的起势并非昙花一现。

2024年,淮安GDP达到5413.02亿元,7.1%的增速不仅在江苏独占鳌头,更领跑长三角地区,全市规上工业增加值、工业开票销售、工业用电量等8项经济指标增幅也保持江苏全省第一。

进一步拉长时间线来看,2012年至2023年,淮安GDP年均增速达7.9%,其中2021年至2023年年均增速达7.1%,同样居江苏首位。

而淮安GDP增速之所以取得领跑的“黑马”之势,关键在产业。

近年来淮安打出“大项目+产业链”的招商逻辑,引入和投产了多个高质量的项目,新一代信息技术、新能源、汽车及零部件等3个千亿级产业集群都已成势。

今年一季度,全市工业投资增长19.6%,新签约亿元以上项目292个,协议引资额1412.4亿元。

紧随其后的宿迁,一季度全市实现地区生产总值1079.34亿元,按不变价格计算,同比增长6.6%。

工业和消费等主要经济指标都在线,是宿迁增长的关键。一季度,宿迁规模以上工业增加值同比增长4.9%,增速较1—2月提高0.8个百分点;规上服务业快速增长,服务业增加值同比增长8.8%;消费市场稳步向好,宿迁实现社会消费品零售总额462.52亿元,同比增长7.1%。

增速排名第三的扬州,一季度实现地区生产总值1971.99亿元,按不变价格计算,同比增长6.2%。

作为江苏的“腰部”城市,不甘居中的扬州,早已在2023年提出未来三五年跻身“万亿俱乐部”。

与此同时明确了突破“双万亿”时间表:工业开票2025年突破万亿大关,地区生产总值“十五五”期间迈上万亿台阶。

今年一季度,扬州规上工业增加值同比增长8.5%。完成工业开票销售2188.9亿元,同比增长12.1%,增幅全省第一 。这也是从去年三季度以来,扬州工业开票销售增幅连续三个季度位列全省第一。

具体来看,扬州六大主导产业集群、13条新兴产业链规上企业实现开票销售1656.2亿元,同比实现两位数增长,开票销售总量在全部规上工业企业总量中的占比提升至93.5%。其中,汽车及零部件产业集群发展势头迅猛,一季度开票销售增长46.4%,增幅列各产业集群之首。

同样以全年GDP突破万亿为目标的徐州,一季度“成绩单”亮点突出。

一度全市规模以上工业增加值同比增长7.9%,列统的38个工业行业大类中有26个增加值实现正增长,增长面68.4%。此外,第三产业增加值1389.19亿元,增长7.1%;固定资产投资同比增长4.9%,制造业投资增长9.9%;服务业增加值同比增长7.1%。

“准万亿之城”徐州2024年实现地区生产总值9537.12亿元,距离“万亿俱乐部”仅有一步之遥。

3月26日,徐州召开2024年度高质量发展总结暨2025年工作推进会议,强调将“扎实朝着万亿城市迈进”作为徐州全市工作的鲜明主题。

随后围绕“迈进‘万亿城市’”,徐州市政府新闻办官方微信公众号“徐州发布”在3天内连续发文,提出如何踢好“临门一脚”、如何稳扎稳打走好每一步、如何稳中求进再上新台阶等“三问”,分别从冲刺“万亿城市”的时与势、方法路径等角度,解读徐州当前工作的“重中之重”。

文章中表示,徐州所追求的万亿,必须是结构上高质量的万亿,是数据上实打实的万亿,“高质量的万亿意味着发展方式、经济结构、增长动力的多重转向,意味着深层次、全方位的变革升级。”

而今年徐州若能成功晋级,江苏“万亿之城”将扩容至6座,继续领跑全国。

以6.1% 增速跑赢全省的盐城,也是江苏“万亿之城”的后备力量。

今年一季度,盐城GDP实现1940.38亿元,与扬州的距离不足32亿元。

一季度,盐城规模以上工业增加值同比增长8.2%。其中汽车、通用设备、金属制品和纺织行业增势较好,规上产值分别增长39.7%、14.5%、14.8%、9.6%。

2024年,盐城明确提出力争用3-5年时间迈入“万亿之城”。过去一年,盐城市“5+2”战略性新兴产业规模全部超千亿,高新技术产业产值占规上工业产值比重达53%,这无疑为其城市能级跃升加快蓄势。

站在国际经贸形势发生复杂变化,外贸发展面临的不确定性和挑战增多的当下,江苏各设区市正开足马力,为城市的高质量发展注入新动能,为全省经济稳中求进“挑大梁”、作贡献。