泰兴黄桥镇:烟火琴韵中的现代“新”城

独家抢先看

清晨的芝麻香在千年街巷里浮动,泰兴黄桥人的一天从掰开一枚酥脆的烧饼开始。这个因“黄桥战役”烙进历史记忆的古镇,如今正以更鲜活的姿态惊艳世界——当烘焙炉里的炭火未熄,隔壁工坊的琴匠已俯身打磨枫木纹路,近200道工序的匠心沉淀,在全球四成的小提琴上镌刻上“爱乐之城”的文化印记。

然而,黄桥的传奇不止于此。

近年来,黄桥以红色文化为引领,琴韵小镇和美丽乡村建设双步走,同时发展高倍率锂电产业链、生物发酵与未来食品产业链、现代风电智能装备产业集聚的现代化工业产业,形成“两链一聚一镇”的特色产业体系,先后获得全国文明镇、全国特色小城镇、中国历史文化名镇等众多国字号荣誉。而伴随黄桥古镇创成3A级景区,红色、古镇、琴韵、乡村“四大板块”联动联合的黄桥文旅亦“出圈出彩”。

如今,当黄桥人捧着热乎的烧饼漫步于音乐湖畔——这座用芝麻香浸润灵魂、用松香雕刻世界的小镇,正将千年文脉化作向“新”生长的养分,在琴韵悠扬中书写诗与远方。

舌尖上的“未来之城”

在泰兴的烟火中,黄桥烧饼不仅是灶台边飘着的芝麻香,更是岁月深处军民情谊凝成的历史烙印。

1940年,老百姓用草炉炭火烤制出朴素的酒酵面饼送往前线,支援新四军打赢了著名的黄桥战役。《黄桥烧饼歌》里“烧饼要用热火烤,军队要把百姓帮”的旋律,至今仍在纪念馆中回响。

步入新时代,这样一块承载革命记忆的烧饼悄然开启产业变革。

黄桥烧饼在国内市场一直面临“只闻其名不知其味”的尴尬处境——第一代产品必须现烤才能尝到最佳风味,而从上世纪 50 年代起推出的第二代“小烧饼”“脆烧饼”,也存在保质期短的短板。

如何让黄桥烧饼真正“走出去”?这正是第三代产品的研发使命。

2023年10月,黄桥烧饼协会携手江南大学食品学院等方面,成立了江苏黄桥烧饼研究院。去年 7 月,研究院又牵头成立未来食品产研中心,整合高校科研资源与 18 家烘焙产业链企业,正式启动第三代烧饼的研发。新品将融入本地猴头菇、银杏仁等特色食材,特别强化营养保健功能。今年底将举办五年一度的黄桥烧饼节,届时第三代烧饼将正式与消费者见面。

但这份“舌尖上的野心”远不止于此。

在黄桥经济开发区,一座“中国生物发酵与未来食品城”正拔地而起。这里已建成生物发酵与未来食品产业研究院、长三角国家技术创新中心特医食品研究所等关键平台,并聘请4位院士在内的一批专家担任专家委员会主任、产业发展顾问,在洽谈的孵化项目20余个。

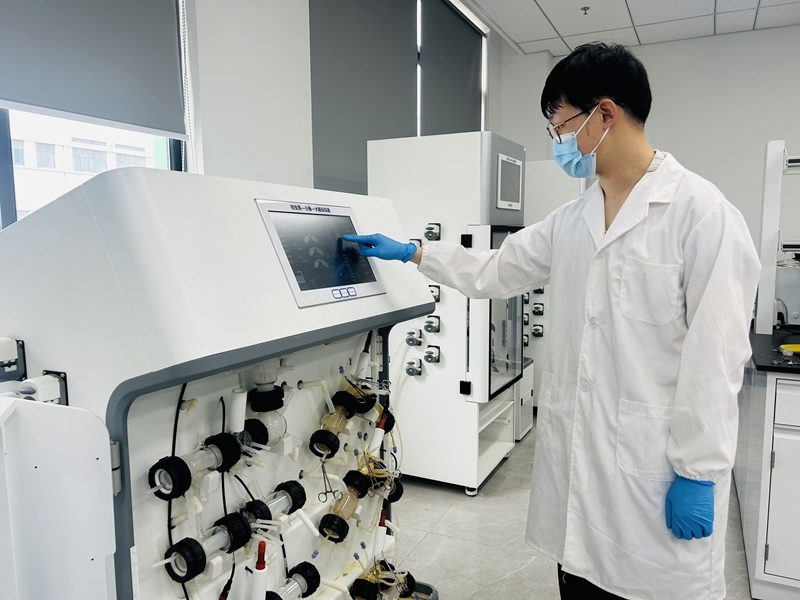

园区内,生物发酵与未来食品产业研究院孵化的首个科创项目——源桥生物从高校课题蜕变为科创企业,仿生消化反应器技术已被市场认可。通过场景招商、科技招商、以商引商等模式,这里还成功吸引华熙生物华东未来食品生产基地、华恒生物合成运动修复剂原料生产等重大项目,并与美赞臣、光明乳业、娃哈哈等企业达成合作意愿。

这座“未来食品城”的崛起,折射出黄桥培育新质生产力的深层逻辑。

在生物发酵赛道之外,黄桥经济开发区同步布局新能源与智能装备产业:总投资100亿元的沪苏联建人工智能数字产业基地已启动AIPC整装生产;总投资33亿元的纳迪克新能源汽车零部件智能制造产业基地等7个5亿元以上项目在今年一季度开工建设;同时,紧盯开工、建设、投产等关键环节,黄桥经济开发区将推动新合益、惠尔信二期、新苏磨床、神意二期等10个在建项目加快进度,早日形成新的经济增长点。

从一枚烧饼的科技突围到一座产业城的生态构建,黄桥的故事从未停止。今日,人们提到黄桥时,想到已不仅是烽火岁月的烧饼歌,更有一座“新”力无限的未来之城。

全球四成的提琴产自黄桥

从街头巷尾不时传来悠扬的琴声,小提琴在孩子们手中轻舞飞扬,音乐已经融入黄桥人的日常生活。

黄桥镇作为全球最大的提琴生产基地,是中国提琴产业之都和提琴行业生产标准制定者,被誉为东方的“克雷蒙娜”。全镇现有乐器及配套企业220多家,3万多名从业人员,年产各类提琴100多万把,提琴生产总量占全国市场份额的70%以上、世界市场份额的40%左右,年产值超15亿元。如今,乐器产业已成为黄桥的富民产业。

黄桥与提琴的相遇,始于半个多世纪前的命运流转。

上世纪60年代,几位从上海国营提琴厂回乡的工人,将削制琴头的手艺带回了这座苏北小镇。最初,这只是一门补贴生计的副业——一个琴头五毛钱,一把弓子一块钱,却为后来的传奇埋下伏笔。

从代工配件到自主品牌,从手工打磨到智能生产,黄桥人用半个世纪完成了产业升级的三重跃迁。如今的琴韵小镇,既有凤灵集团这样的行业龙头,年产量突破30万把的庞大规模;也有仇新亮工作室这般精研高端定制的匠人作坊,将单把提琴价值推至万元级别;更孕育出徐如刚这类跨界创业者,让苏州高档琴弓技艺在黄桥落地生根,年产20万只琴弓远销海外。

当乐器产业面对“环保瓶颈”,黄桥更以“绿色智慧”破局。

2023年投运的“绿岛”项目,以集约化治污破解了困扰行业的环保难题。在黄桥乐器智能环保表面处理中心,机器人手臂精准喷涂,中央除尘系统实时净化,原本分散于众多企业的涂装工序,如今通过共享平台实现废气粉尘零排放。这个公共服务平台,不仅让小微企业节省了环保设备投入,更将产品合格率提升至新高度,为“黄桥琴韵”贴上“绿色标签”。

而伴随乐器产业链的前伸后延,黄桥的音乐图谱上荡漾着更多涟漪。

占地3平方公里的“琴韵小镇”,将生产线转化为可触摸的音乐图景——乐器博物馆陈列着百年制琴史,音乐湖畔上演市民交响乐,小镇客厅里孩子们体验DIY彩绘尤克里里;凤灵集团开发出“提琴艺术之旅”,被列为国家级工业旅游示范点;每年夏日,“6月21日·国际乐器演奏日”的旋律响彻黄桥街巷;与此同时,乐器艺术的普及教育也在黄桥镇5所小学全面展开。

这种“产城人文”的深度融合,让黄桥跳出了传统制造基地的框架,蜕变为联合国教科文组织认证的“爱乐之城”。当夕阳为音乐湖镀上金边,市民广场上的即兴演奏自然开场——在这里,提琴不仅是谋生手艺,更是生活本身的诗意表达。

绘就全域旅游新画卷

当暮色染红福慧寺的飞檐,坐在永丰桥畔听二胡艺人拉响《茉莉花》,忽而懂了何为“一座黄桥镇,半部江淮史”。这座铺着宋朝石板路、飘着烧饼香的千年古镇,2025年刚摘下国家3A景区桂冠,正以“活着的史书”姿态,向世人展开一幅全域旅游新画卷。

若问黄桥古镇何处不可错过?——珠巷深处的何氏宗祠必居榜首。这座明代御史府邸改造的“江北第一祠”,不仅以抬梁式构架展现古建之美,更因1940年黄桥战役中成为新四军支前委员会而载入史册。抬头可见的“纱帽翅梁垫”奇观,振裔楼荷叶墩木雕的细腻刀工,让历史在建筑纹路中流淌。

漫步黄桥古街,脚下青石板藏着北宋漕运密码。作为泰州唯一的全国历史文化名街,这里曾是南唐永丰里、明清商帮驿站,如今典当行的砖雕门楼、白玉池浴室的铜制龙头仍在诉说晚清七十二行的繁华。转角遇见新四军黄桥战役纪念馆,全息投影战场还原区让历史跃然眼前——子弹轨迹从头顶划过,锈迹斑斑的军用水壶触手可温,比课本更鲜活地诠释“艰苦卓绝”。

黄桥深谙“古而不旧”的智慧,既修缮丁家花园、韩氏老宅等明清建筑,又以永丰客栈、西林剧场、裕泰和茶庄唤醒商业活力。夜色降临时,“白+黑”的模式登场——美食夜市升腾烟火气,光影勾勒飞檐轮廓,让千年街巷变身沉浸式剧场。

作为“黄桥决战”发生地,红色资源早已融入城市基因,也带动黄桥成为长三角红色旅游的标杆。新四军苏北指挥部旧址、粟裕骨灰安放处等文保单位,构成完整的红色教育矩阵。今年,黄桥更以市委党校分校为载体,打造食宿行训一体化的红色研学基地,打造“可触摸的党史课”。

向北5公里,祁巷村的乡村振兴故事同样精彩。小南湖生态园将农耕文化与现代休闲结合——采香荷芋、划竹筏探藏兵洞、住木屋观星,让都市人体验“日出而作”的野趣。万亩农业科技园则将果蔬采摘与植物工厂科技融合,让农事体验升级为“未来农业课堂”。

从宋朝晨雾到现代星火,黄桥用“红、古、绿”三色勾勒全域旅游蓝图。当游客在填平的运粮河旧址咬一口黄桥烧饼,在振裔楼木雕前品一盏栀子米酒,古时将士的干粮化作今人的舌尖风雅,杯中荡漾着四百年烽火。这座获评“长三角慢生活旅游最佳体验度特色小镇”的千年古镇,正以历史为纸、创新为墨,续写全域旅游的新的一天。