南京“零碳田园”启幕:炭基农业解锁绿色乡村振兴密码

独家抢先看

在全球气候变暖危机日益紧迫,农业活动作为我国温室气体排放第三大来源的背景下,一场具有开创性意义的探索正在南京悄然开展。5月30日,南京市农业农村局在溧水区芝山村曹庄富硒生态园举行“炭基健康 零碳田园”启动仪式,为农业碳中和与乡村振兴的协同发展按下了“加速键”。

南京市是我国最早开展秸秆炭化还田改土工作的先行者。2017年,农业部向全国推荐的秸秆炭化炭基肥模式便源自南京市六合区的实践应用。面向碳中和目标,南京市农林废弃物炭化呈现井喷态势,目前热解炭化项目已落地四个,生物质炭农业应用碳汇交易已达300多吨碳清除当量。这一数据不仅彰显了南京市在农业碳中和领域的积极作为,更实现了农业碳汇的经济价值转化,让“绿水青山”真正变成了“金山银山”。

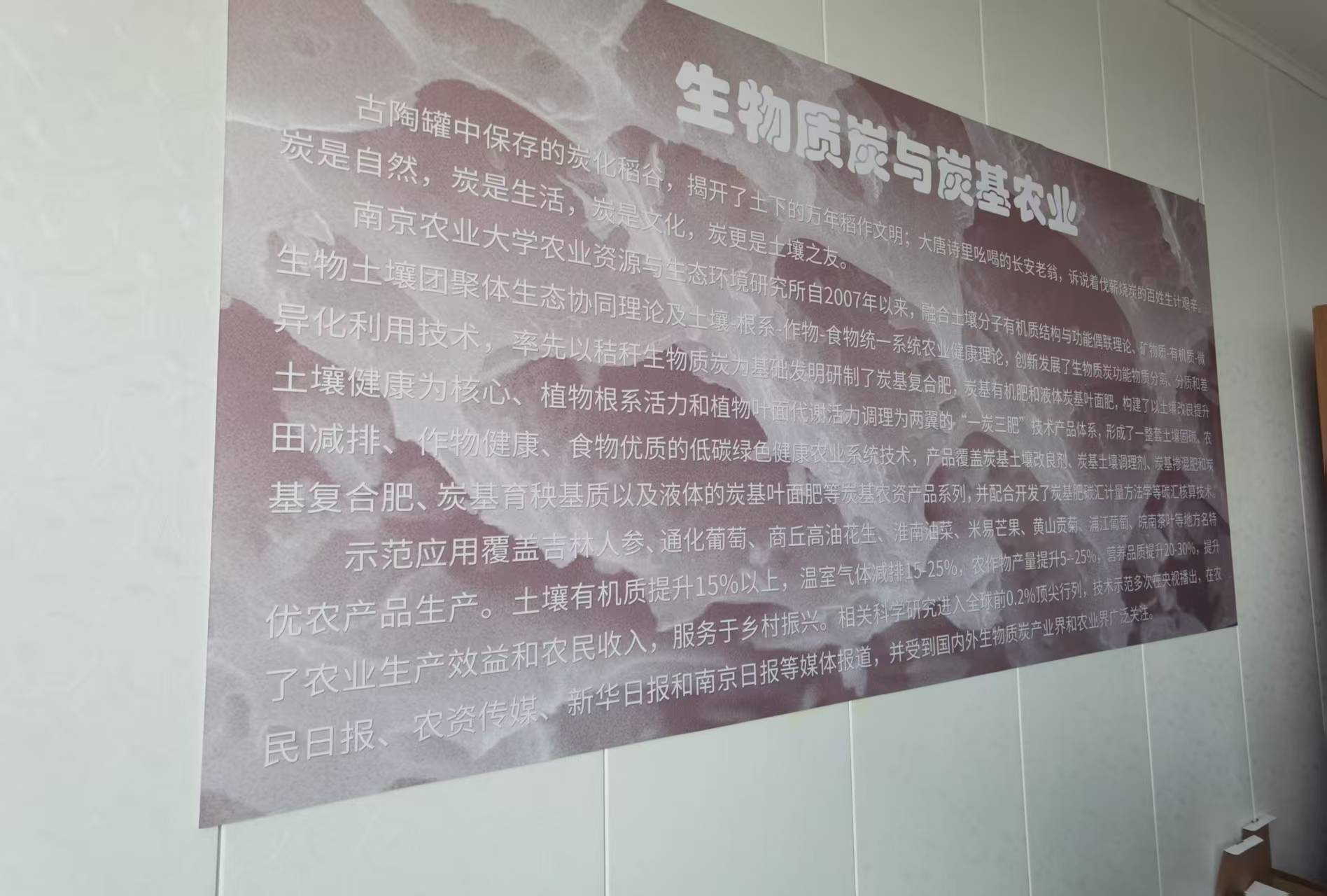

“零碳田园”项目的核心在于炭基农业技术的深度应用,其技术原理概括为“以废制炭,以炭沃土,固碳减排,健康持效”。项目技术团队负责人、南京农业大学资源与环境科学学院教授、农业资源与生态环境研究所所长潘根兴深入阐述了这一技术的奥秘。

生物质炭作为炭基有机肥的关键成分,富含微孔结构,具有土壤改良和土壤固碳作用,这些特性对农作物产量和品质有较好的提升作用。其原理就是通过施用炭基有机肥对土壤进行改良,增强土壤固碳减排效果,抵消水稻生产中的碳排放,达到固碳和排放的平衡。以一亩稻田为例,施用750公斤炭基有机肥即可实现稻田碳排放平衡。据悉,此次启动仪式标志着南京在全省率先探索建设“零碳田园”,后期还将邀请第三方机构进行“零碳田园”的认证。

潘根兴团队自2019年起便在芝山村开展“炭基农业”实践,采用自主研发技术,将作物秸秆、畜禽粪污、厨余垃圾等废弃物转化为炭基有机肥。具体而言,秸秆经炭化处理制成生物质炭,粪污发酵制成有机肥,二者有机结合形成“秸秆固碳—粪污还田—养分循环”的闭环链条。自该技术落地以来,实施区域内稻田土壤有机质含量相对增幅达36.6%,土壤固碳每公顷增加4.7吨,种出的炭基水稻富含硒、铁、锌等微量元素,营养品质和口感俱佳。

此次芝山村曹庄富硒生态园积极响应“零碳田园”建设号召,拿出100亩稻田作为试验田,并计划后期推广至园区全部土地。园区建设“零碳田园”的底气,源于“炭基农业”模式带来的实实在在的效益。芝山村党总支书记李其军开心地分享了“炭基农业”带来的变化。在经济效益方面,园区减少了传统化肥的使用,降低了农业生产成本。同时,生产的大米品质不断提高,芝山富硒大米市场价涨至每斤8元,是改良前的两倍,有效增加了农民的收入。此外,改良后的300亩林下土地种植的黄花菜,每年干货产量可达1万斤,每斤售价可达100元,进一步拓展了农业产业链,提升了园区整体经济效益30%—40%。