主城基因焕能!“1368”发展战略背后的“高新担当”

独家抢先看

对于地处板块“C位”、常住人口超苏州市相城区三分之一的相城高新区(元和街道)而言,“主城”是其一以贯之的定位和使命。

2025年,相城高新区锚定“1368”发展战略,重塑发展基因——楼宇经济、商圈经济、产业园经济三大经济形态构筑“黄金三角”;机器人及人工智能、新一代电子信息、数字金融及数据产业、生产性服务业、新能源汽车及汽车电子、智能家居六大产业锻造创新引擎;八大改革创新工程让治理精度与民生温度同频共振。

如今,这片44.36平方公里的土地,正在省级高新区全国30强的基座上,向着国家级高新区目标发起冲锋。在经济发展“向高攀登、向新而行”与社会治理“向下扎根、向安而行”的双向发力中,一段主城更新的时代大幕已然拉开。

今日相城高新区,不止于“双城”

老一辈人一提到元和,最先想到的是两个“城”——蠡口国际家具城和相城国际汽车城。上世纪90年代起,“买家具,到蠡口”的广告语响彻华东,如今150余万平方米的家具城汇集5000余个品牌,年销售额超120亿元,成为全国第二大家具集散地。而占地500亩的相城国际汽车城,则以奔驰、宝马等50多个汽车品牌撑起华东最大汽车交易市场,年销售额突破130亿元。这两大“城”,曾是苏州商贸版图上最耀眼的双子星。

但时代的车轮从未停歇。当直播电商颠覆传统卖场、新能源车提供更多消费选择,相城高新区以“1368”发展战略为指引,将“商圈经济”列为三大核心经济形态之一,推动“双城记”向“五大特色商圈”跃迁,并以产链共生、数实融合的新姿态,重塑苏州商业地标。

今日的蠡口国际家具城,早已不止于“卖家具”。苏州元和塘会展中心集博览会展、产品发布、商业、办公、酒店、宴会、餐饮等功能为一体,为家具市场的服务配套与人流招引赋能增效;相城国际汽车城则转型升级为新能源汽车生态圈,30万平方米的一站式综合Mall全方位覆盖新能源汽车展览、体验、研学、消费等功能。

如果说老牌商圈的升级是“破茧”,五大新商圈的建设则是“蝶变”。

在未来环商圈,龙湖苏州相城天街A馆、B馆、相城天虹购物中心通过未来环连接一体,实现商场间的人流互通,形成“1+1+1>3”的超级能量场;文化消费商圈依托元和塘国家级文化产业示范园区,将非遗缂丝、金砖窑火融入夜经济,水上游船联通南艺·苏州元和塘艺术街区,让千年文脉变身年轻人打卡的“国潮IP”。大健康商圈更是先试先行——依托苏州市妇幼保健院、泰济堂等现有资源,加快银发经济产业园、母婴产业园建设,让“一老一小”的需求催生新消费增长极。

这份全新的高新区“商业版图”,与时代机遇同频共振。

轨道交通2、4、7、8号线贯通全域,带来了丰富的人流、物流、信息流;超36万常住人口、超4.6万户经营主体以及近130万平米大型零售商业面积形成经贸“强磁场”;六大重点产业中,新能源汽车及汽车电子、智能家居与商圈经济形成“产链反哺”,数字金融企业为商圈注入智慧支付、消费信贷等创新服务……

如今的高新区故事,早已不止于“双城”。当活力岛的霓虹点亮城市夜经济,苏州新能源汽车科技体验中心成为亲子研学目的地,银发经济产业园里的老人体验着AI健康监测……这里不再只是商品的交易场,而是新技术、新业态、新消费的孵化器,是一座城的活力新生。

科技创新,这是相城高新区的“硬实力”

时下,数字经济大潮涌动,加快发展新质生产力呼声正高,相城高新区如何因时而变?这里,家居与汽车两大产业率先撕下“传统”标签,开启一场以“创新”为名的产业跃迁。

儿童健康智能家居龙头爱果乐,依托500余项专利、商标以及版权,将学习桌椅变成“脊椎矫正师”。在汽车领域,孚新汽车的电子底层软件系统、魏桥(苏州)轻量化研究院的多款铝合金新材料,以及上声电子的声学算法,让相城高新区从“汽车销售重镇”跃升为“核心技术策源地”。这些“老树新枝”的背后,是研发投入的持续加码与产业链条的精密咬合。

产业的蝶变,离不开金融与科技的共振。

漫步嘉元路,昔日的“金融一条街”早已突破物理边界——天虹数字金融产业园内,乖乖数科打造的“小麒乖乖”平台致力于借助AI大模型为中小微企业提供全流程业务服务,通过金融科技手段,为企业解决发展难题;依托天虹数字金融产业园、相高鑫数字金融产业园等载体,围绕金融大数据、数字支付、金融制造业等产业链重点赛道,加快招引数字金融生态圈企业落地;深度探索数字人民币与智能合约、物联网等相融合的创新应用,挖掘新业态与新需求下的场景潜力,打造区域特色鲜明的数字金融产业园。从全国首个“数字人民币智能合约+劳务供应链”的数字化业务新场景,到全国首笔数字人民币城市更新贷款,相城高新区以“数字金融+实体产业”的双螺旋结构,织就了一张赋能长三角的科技之网。

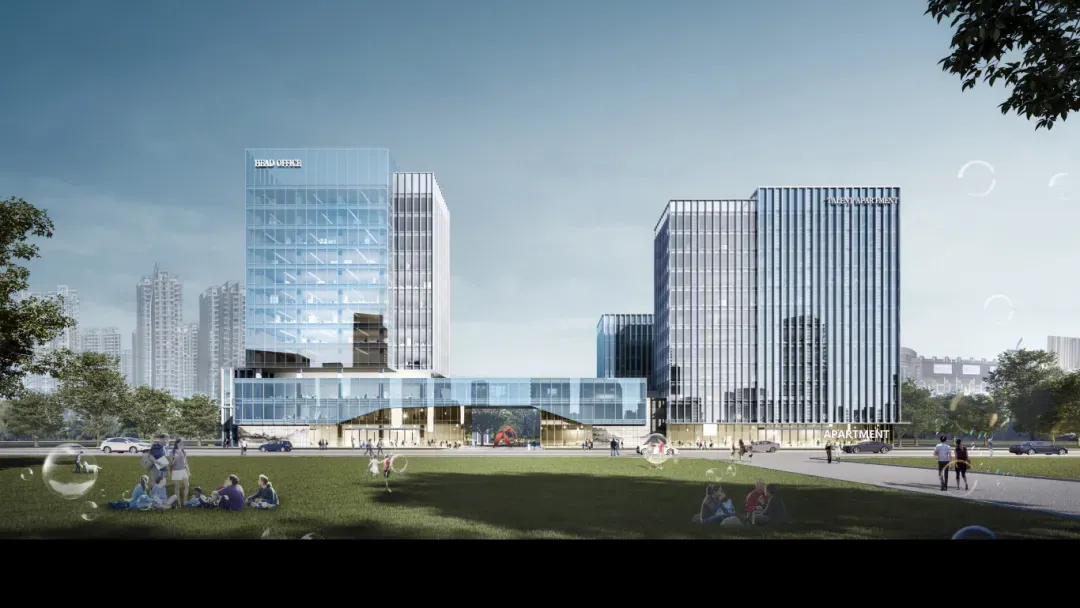

效果图

这张网的节点,正沿着楼宇经济的脉络向上生长。

苏州人工智能产业园内已集聚苏州(相城)数智创新实验室、相城可信AI数据空间枢纽等众多平台,共推人工智能赋能千行百业;首发大厅里数字人悉心讲诉“苏州人工智能+”的时代魅力,一键替换场景的前沿科技灵活适配各类产品发布需求;陆续落地的中讯创科、苏州市人工智能有限公司、中软国际(相城)人工智能模型工厂等项目,则让“上下楼就是上下游”成为现实。

科技创新的触角并未止步于楼宇之间,当河海大学苏州研究院的“水科技”遇上千年水韵,一场关于未来的实验正在元和塘畔悄然展开。

该院研发的工业互联网“可信AI-PLC”系统,让工业自动化迈入自主可控与智能化时代;功能性微藻技术,为水生态修复开辟新路径。随着“苏州未来水谷”蓝图展开,预计40个科创团队、百家涉水企业将在此集结,从基础研究到产业化的链条逐渐清晰——当治水智慧与人工智能、低碳技术交织,江南水乡正孕育着改变行业规则的“硬核答案”。

发展新质生产力,这里还有更多精彩。1月24日,总投资额约10亿元的圣和药业创新药研发和产业化项目签约;4月13日,南京艺术学院苏州研究院启用,校地协同构建教育、科技、人才一体推进的创新引擎;5月21日,中国机械工业企业管理协会业务总部落户,为相城高新区因地制宜发展新质生产力、加快推进新型工业化注入充足动能。

从家具工厂的智能生产线到数字人民币的金融新基建,从楼宇里的算法工坊到实验室的治水黑科技,从创新药物产业化到总部经济再出新彩……这里的故事没有终点,流淌千年的元和之水,正带着科技的基因,奔向更广阔的创新蓝海。

以人为本的“高新温度”

走进数字元和驾驶舱,一块实时跳动着数据的大屏如同城市治理的中枢神经——36万常住人口的动态、4.9万家市场主体的运行、20万流动人口的轨迹,在三维地图上交织成流动的星河。这个3月底投用的智能中控系统,正用数字技术为基层治理注入人性温度。

在“一屏总览全局”的界面背后,藏着一套精密运转的治理逻辑。

当富元雅苑小区居民通过“码上办”小程序提交绕行难题,小区党支部在接到驾驶舱指令后立即展开现场调研,原本需要层层上报的流程被压缩成“居民扫码-数据直达-联动多方-现场处置”的直线通道。短短两周,铲除隐患绿化带、增设人行斑马线的改造工程便让校门口的“危险路”变成“安心路”。

而在“人房管理”模块里,不同颜色的圆点标记着独居老人、群租房等特殊群体。系统广泛用于老年人免费体检等社区日常事务中,通过自动筛选、后台比对、定向短信通知等方式,提前精准告知相关人员,还能通过用水数据分析居民生活异常。

不仅如此,驾驶舱还布局了“高低地”全域数智立体感知系统,即8个高空瞭望点锁定问题区域,无人机自动巡航采集实景影像,3024个地面监控回溯交通轨迹。再搭配“1+29+147”指挥调度视频会商体系,已成功实现“一屏总览全局、一网统管全域、一键直达小区”的目标。

这种治理效率的跃升,源于元和街道刀刃向内的改革决心。

社会治安综合治理中心自3月底投用以来,已取得多项显著进展:“楼上楼下协同化”,即楼上部门集中办公、楼下窗口集中处置;“线上线下一体化”,即平台问题收集处置、综治中心集中处置;“向上向下实时化”,即向上数据区域共享、向下指令一键直达。

为打通城市治理的“神经末梢”,元和街道又将“小区党支部实体化”作为破题关键。如今,147个小区党支部不再是“挂牌机构”,而是真正扎根社区的治理前哨。在整合网格员、辅警、调解员等多方力量后,原本分散在12345平台、物业投诉、网格巡查中的民生诉求,如今都能在小区内实现“发现-研判-处置-反馈”的闭环。

而在全域147个小区党支部实体化运行基础上,相城高新区更是聚焦服务百姓民生改革创新工程、社会治理能力提升改革创新工程,围绕相城大道“一轴”,以未来环商圈街区、蠡口智慧家居商圈街区、国际汽车城商圈街区为试点,通过党建引领街区治理模式针对性解决“楼宇里、街面上、流动中”的治理难点,构建“党建引领全覆盖”新范式。

这种空间距离的消弭,恰是高新区治理温度的具象化呈现。

这种人文关怀延伸至新就业群体时,则演化成暖蜂驿站里的电瓶车智能充换电柜、淋浴间、智能储物柜。“累了能歇脚、渴了能喝水、饭凉能加热、手机能充电、汗了能冲澡”——每个群体皆是城市发展的参与者与受益者。

林林总总,相城高新区(元和街道)的治理创新始终围绕着“人”的坐标展开。这些实践不仅呼应着相城高新区“1368”发展战略的顶层设计,更诠释经济发展“向高攀登、向新而行”与社会治理“向下扎根、向安而行”的辩证统一。当社会治理的颗粒度逐步细化,这座城市的温度便有了最真实的刻度。