带出27家上市企业,为什么是BioBAY?

独家抢先看

Explore The Unknown——在BioBAY展厅的一整面墙上,镌刻着这样一句英文,意为“探索未知”。醒目的字体,从一角掀开了BioBAY对于未知世界的极致渴求。

而环顾整个展厅,BioBAY发展成果之丰硕,颇为震撼:

国内首个进入医保的PD-1单抗药物、国内首个获批上市的国产人工心脏、国内首个获批上市的“第三代格列卫”药物……“首个”字眼出现多达20余次;

园区企业历年累计融资超1000亿元,美国纳斯达克上市企业6家,上交所科创板上市企业6家,港交所上市企业达15家;

承载国家战略意义的苏州工业园区“一区两中心”中的“国家生物药技术创新中心”同样落户于此……

据最新排名,与全国超200个生物医药产业园相比,BioBAY综合竞争力稳居全国第二,产业竞争力、人才竞争力、合作竞争力3项位列全国第一。

而今,谈及苏州“一号产业”生物医药,必然绕不开BioBAY,这股以星湖街218号为原点喷薄而出的“生命力量”,不仅成为了苏州一地的产业奇迹,更是中国生物医药创新和投资的当之无愧的“风向标”。

我们不禁要问:18年走来,BioBAY究竟做对了什么?那句“Explore The Unknown”究竟内化成怎样的精神力量和发展准则?

变——跟随时代,从未“限定”

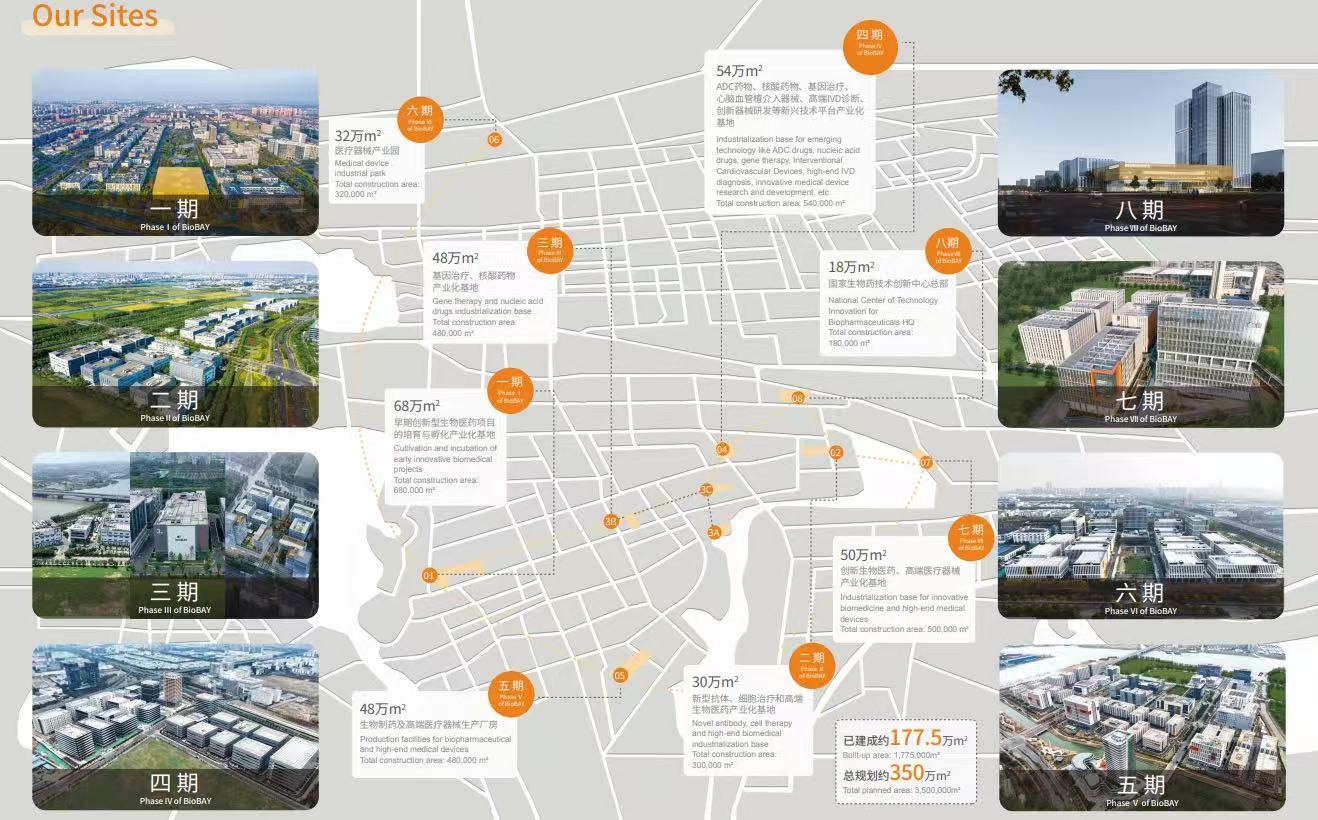

一览金鸡湖路演中心的沙盘,可见独墅湖畔的BioBAY已经广域延拓至八期,并且每一期的聚焦点皆有所不同。例如,一期为早期创新型生物医药项目的培育与孵化产业化基地,二期为新型抗体、细胞治疗和高端生物医药产业化基地,三期为基因治疗、核酸药物产业化基地,而五期布局了生物制药及高端医疗器械生产厂房……

抗体、核酸药、医疗器械……BioBAY不同时期的项目与这些细分赛道之间有着怎样的深层联系?

BioBAY市场部负责人任旭给到了这样的答案:“每一期的建设都是充分适配当时的产业趋势,绝非单纯地造厂房。”

从沙盘上可见,BioBAY的每一期厂房形态各异。例如,一期采用小型隔间式孵化器,满足早期初创企业需要;二期建成独栋楼,是因为当时恰逢抗体药物兴起,但生产水平还不高,企业普遍需要自建生产设施,而市场缺乏好的CDMO服务;三期建设更大的厂房,则是因为细胞治疗开始兴起,其对生产线排布和单层面积要求更高。

然而所有布局的共同点是:

各期皆是在相关产业(如抗体、细胞治疗)在海外兴起、而国内尚未兴起的时间点上提前进行了建设准备。这样做的实质优势在于,当BioBAY用大约一年半时间建成物理载体后,正好能匹配海外顶尖华人科学家回国发展的趋势,从而及时承接前沿产业需求。

换言之, BioBAY各期园区的差异化建设和赛道选择,本质上是基于产业技术迭代趋势、企业阶段性需求以及全球创新浪潮的前瞻预判,形成了“载体适配产业、建设引领需求”的动态发展逻辑。

眼下,苏州“一号产业”生物医药方兴未艾,昆山小核酸及生物医药产业园等后起之秀同样亮眼。然而,和它们相比,BioBAY的名字里少了些明确的“定义”,多了些自由。诚然,BioBAY始终处于变化中,也在灵活转舵遇见了更多可能。

那句“Explore The Unknown”承载的亦是一种动态逻辑。“我们始终保持敬畏科学的心态。”任旭说道。作为一家国企,BioBAY的格局是辽阔的。从2007年投用伊始,BioBAY的每一步决策皆是立足整体产业发展。能否为苏州带来什么?能否推动生物医药产业的深层变革?期间,前瞻意识、创新精神、自我驱动力、互助理念等等,使得BioBAY堪当苏州“一号产业”的精神原点,也在正向且灵活的迭代中融入了真正的“创新海洋”。

陪伴——以同频定力穿越周期

“项目越早启动,对于后期推进越有利。达伯华项目初期,我们自身的中试车间的注射用水生产仍需验证,但是项目开展又迫在眉睫,信达便从BioBAY的公共实验室获取注射用水,我们对此始终心怀感激。”信达生物战略医院发展执行总监旦巧荣说道。

作为BioBAY本土培育的“明星企业”,信达生物今日的市值已超千亿元,而回望创业初期,有着太多值得珍视的回忆。

“星期六保证不休息,星期天休息不保证。”旦巧荣说道,“这句话是当时BioBAY提出的服务理念,从精神层面到实质意义对我们都是一种鼓励。‘一站式服务中心’给我留下很深印象,多个窗口解决了‘多个部门不在同一天上班’的困惑。而在达伯舒项目现场核查阶段,园区药监局工作人员直接入驻信达三天,全流程悉心辅导,让核查更为顺利。这些事情,以小见大,BioBAY对于我们的支持是落到实处的。”

与创新者同行,BioBAY格外用心。一方面,是无微不至的营商“软服务”;另一方面,是公共实验室等切实降低初创企业发展门槛的“硬支持”。

这样的“硬支持”对于激活创新生态有着进一步的裨益。“我们之前使用过吉玛生物的动物房,这不仅是硬件资源共享,还潜移默化促进了企业之间科研经验的分享。”旦巧荣说道。

时至今日,BioBAY汇聚了620余家各类生物医药创新企业,形成了创新药物、高端医疗器械与体外诊断、生物技术三大重点产业集群。以新药创制为例,在BioBAY可以寻找到覆盖上游原料和设备、研发、临床、生产的全流程支持。信达生物即是BioBAY完善的新药创制上下游产业链的受益者。

根植于BioBAY的“雨林生态”,个体企业与园区整体更是产生了深度的价值共鸣。

做真正对社会有用的事,是信达生物创始人俞德超一以贯之的信念。做世界最好的抗体制药公司,开发出老百姓用得起的高质量生物药,是信达微时的大梦想,也是俞德超的信念在现实中的有力回响。

当精神力量实质化到信达产品,最容易想到也最绕不开的便是信迪利单抗。作为首款国产PD-1抑制剂,始终是信达生物业绩增长的压舱石。2024年,信迪利单抗销售额达38亿元,同比增长36%,目前已经拓展了8项适应症,其中7项纳入了医保,成为国内适应症布局最广的PD-1抑制剂之一。

这款药物并未出海销售、且单价较低,却依旧保持盈利——背后的驱动力正是在于原发性创新。如果问及BioBAY的“Explore The Unknown”的理念能否带来切实的社会变革,从信迪利单抗的案例中可见一斑。

前进——远方有什么?

“信达不仅关注自身的发展和员工成长,同时我们愿意把经验分享给想要成长的伙伴们,去推动整个行业的进步。”旦巧荣说道。

从BioBAY的初创企业,到市值千亿的全球创新药新贵,信达生物的征程浓缩了中国创新药从跟随者到引领者的蜕变历程。今日的信达有力量更有意愿去反哺BioBAY。

“我们与元禾控股共同成立了规模5亿元的信禾国青基金,目标是引入更多小型企业落户苏州。我们也在与纳微科技携手攻克培养基方面的‘卡脖子’技术,然后在产业链中形成合作闭环。”在产融共生、创新链衔接方面,信达有着这些反哺园区的动作。

共生共荣的故事仍在继续。

园区自2010年就引入了世界著名生物技术研究机构美国冷泉港实验室的系列学术会议,将其亚洲会议中心设在了苏州工业园区,从2011年开始,几乎每年的诺贝尔奖得主在获奖前就已到了亚洲冷泉港做过报告。“上周的冷泉港会议(2025年第九场冷泉港亚洲系列学术会议)到访了很多嘉宾,我们也会顺便邀请大家参观信达生物,加深行业间的互动交流。” 旦巧荣说道。

让人欣慰的是,此刻托举BioBAY的力量已经不止于园区方与企业方。在一个已经颇为成熟的体系中,每个人皆有着链接外部资源的能力。具体而言,当部分企业面临出海等高层次需求时,其他企业可以转介绍第三方服务支持,帮助后起之秀规避“踩过的坑”。再如园区内的亦弘商学院通过搭建市场化交流平台,延拓了BioBAY的资源网。

金鸡湖路演中心前的建筑风格颇为有趣,形状彷佛热带雨林,经过18年的发展,这里的创新链、产业链、资金链、人才链已经纵横交错,深度补位。在这张“生命之网”上,每个点上皆透出强烈的自我革新意愿。

时光行至今日,当人们穿梭于BioBAY的研发楼宇之间,依然能在角落发现“苏州生物纳米科技园”的初代铭牌静静矗立。当年的“生物纳米”之名虽被“BioBAY”符号替代,但园区底层生长的基因从未改变:Explore The Unknown,以敬畏科学的态度护佑创新之种的深度破土,以伙伴心态陪伴梦想家跋涉远方。

而当BioBAY的成长故事被写就之时,它诠释的不仅仅是苏州一地的产业奇迹,更是面对未知的坚毅勇气、尊重创新的至纯之心、以及最终汇入全球生命海洋的无限渴求。