阜宁非遗︱马良独修金山寺 不用江南一锹土

独家抢先看

“八八六十四荡,马家荡是首荡”。在盐城市阜宁县西南的马家荡湿地,水网纵横交织,芦苇随风摇曳,这里每一寸土地都浸染着“马良传说”的印记。作为盐城市第二批市级非物质文化遗产代表性项目,它早已超越普通民间故事的范畴,它承载着阜宁人对信义、仁爱与担当精神的集体认同,成为这片“江淮乐地”闪亮的文化名片。

传说源流

相传,元朝末年,在淮安府山阳县城东(今盐城市阜宁县芦蒲镇西南乡一带),贫寒的马斯文带着儿子马俊在王家帮工。马俊与王家女儿兰英互生情愫,诞下马良。因未婚生子不为礼法所容,兰英母子被逐出家门,辗转流落至烟波浩渺的马家荡定居。兰英勤劳持家,马良天资聪颖,在当地大户接济下得以读书明理。他成年后凭借过人才智与经商之道,在江浙沪一带经商致富,成为一方豪绅。

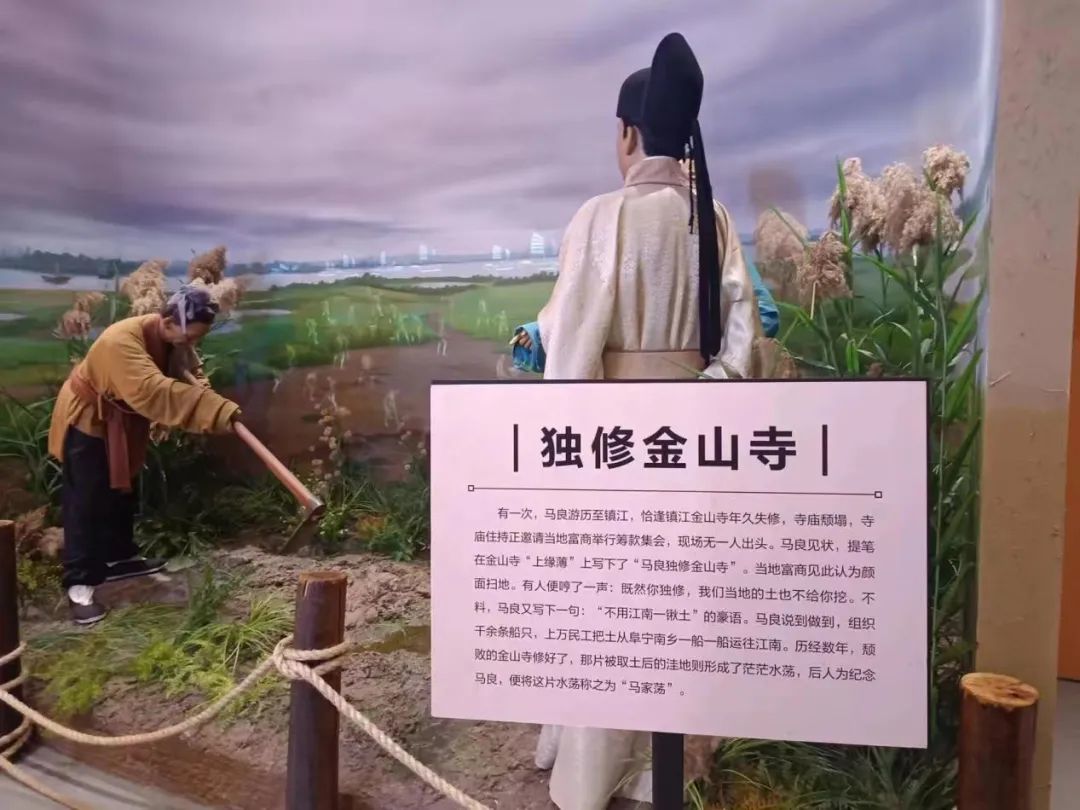

马良的传奇不止于财富的积累。“信而有义、富而怀仁”的精神贯穿其一生,在马家荡地区代代相传。 最广为人知的是他“独修金山寺”的壮举:游历镇江时,见金山寺破败,当地富商却无人愿出资修缮,马良毅然在寺庙的“上缘薄”写下“马良独修金山寺”。面对富商的讥讽,他再添“不用江南一锹土”的誓言。他说到做到,组织千余船只、上万民工,从阜宁南乡一船一船运土至江南,历经数年修好寺庙。取土之地形成的水荡,便是今日的马家荡,成为其信义担当的永恒见证。

马家荡马良非遗文化馆的馆藏资料,生动呈现了其精神的更多维度: 《经商之道》诠释了“以诚信感人者,人亦诚而应”的商道智慧;《开仓放粮》记录了他每逢灾荒必开自家粮仓赈济灾民的仁爱之心;《宴请江南富商》传说讲述他借机劝导富商共同出资修水利、造福乡邻;《治水为民》篇目则展现他运用智慧与资源疏浚河道、治理水患的功绩。这些故事共同勾勒出一个重信守诺、致富不忘造福桑梓的丰满形象,“信而有义、富而怀仁”的精神由此凝聚,成为这片水乡不朽的文化丰碑。

非遗新生

盐城市阜宁县通过系统性保护与创造性转化,让《马良传说》从口头文学蜕变为推动发展的文化动力。2024年建成的阜宁非遗数字文化空间,通过VR技术还原“千帆运土”修筑金山寺的场景,让游客沉浸式感受传说的历史脉络。马家荡马良非遗文化馆则系统陈列传说手稿、遗迹照片及《经商之道》《开仓放粮》等文献,以实物与史料互证,集探秘、研学、教育于一体,生动讲述马良故事,传承马良精神。省级非遗传承人周必良以精湛面塑技艺创作“非遗马良”系列作品,将传说人物与故事场景立体呈现,兼具艺术观赏性与生动叙事性。

马家荡旅游景区紧抓“马良故里·画里水乡”的定位,以湿地文化为基础,结合马良文化、湖荡民俗文化、美食文化等,重点打造出了穆沟古村、马良乐园、满愿岛、荷塘月色等一批特色鲜明的旅游景点,成功创建国家4A级旅游景区。 马良湖、荷塘月色等景点呼应“挖土成荡”的传说起源;马良乐园通过亲子互动传递信义理念;而观光塔复刻的金山寺镇山塔造型,更将江南与苏北的文化血脉紧密相连。

从口耳相传的古老故事到驱动发展的文化引擎,马良传说在江淮水乡的沃土中完成了一次次重生。它告诉我们:真正的文化遗产,既活在历史的回响里,更活在百姓的日子里。

(来源:阜宁发布)