苏作与生活·非遗系列|邹英姿:绣针作笔丝为墨

独家抢先看

一柄绣绷横跨两千载岁月,丝线在经纬间流转,既承载着敦煌壁画的虔诚呼吸,又跃动着江南刺绣的生活温度。

7月12日,苏州古城五卅路苏作馆内一场非遗对话徐徐展开,国家级非遗苏绣代表性传承人、中国工艺美术大师邹英姿与知名设计师范炜焱围坐畅谈。四十载光阴在绣针起落间静静流淌,这位著名的苏绣艺术家用一席对话揭开了千年苏绣的现代密码——如何在传承中突围,在坚守中创新,让传统工艺在当代生活中重获新生?

左:范炜焱 右:邹英姿

破界与新生:那神来的“呼吸感”

“像被命运推着向前。”当被问及获评中国工艺美术大师的心境时,邹英姿的回答带着江南女子的温婉,却藏着不容置疑的力量。中国工艺美术大师,在这份“天花板级的荣誉”背后,是她对传统苏绣近乎“叛逆”的革新——耗时十载打磨的“滴滴绣”,将针脚长度缩短三分之二,却让光影层次跃升十倍,将雕塑的肌理、水墨的氤氲融入丝线经纬,彻底打破了苏绣对写实的绝对依附。

“滴滴绣”是怎么被创造出来的?

邹英姿坦言,这个创新技法并非刻意为之,而是“自然而然的发生”。“我经常会去学习研究其他一些门类的艺术形式,比如雕塑、绘画,或者手工艺术的扎染、大漆等,突然有一次,我被‘呼吸感’这个词击中了。”

艺术的呼吸感,是艺术作品所带有的极为生动鲜活的气韵,是世界的本真节奏,也是艺术的灵魂韵律。为了捕捉这种韵律,她曾花五年时间扎根西北大漠,在敦煌研究院的洞窟中与千年绣工“对话”。“古代绣工一针一佛号的虔诚,藏着最动人的呼吸韵律。”

邹英姿将敦煌壁画中飞天的飘逸、供养人的庄严,与江南绣工的细腻巧妙融合,最终让“滴滴绣”既有雕塑的肌理质感,又有水墨的氤氲意境。

范炜焱认为这种“呼吸感”的获得是邹英姿“将敦煌绣工一针一佛号的虔诚,转化为当代刺绣的呼吸韵律。”

《凉州瑞像图》

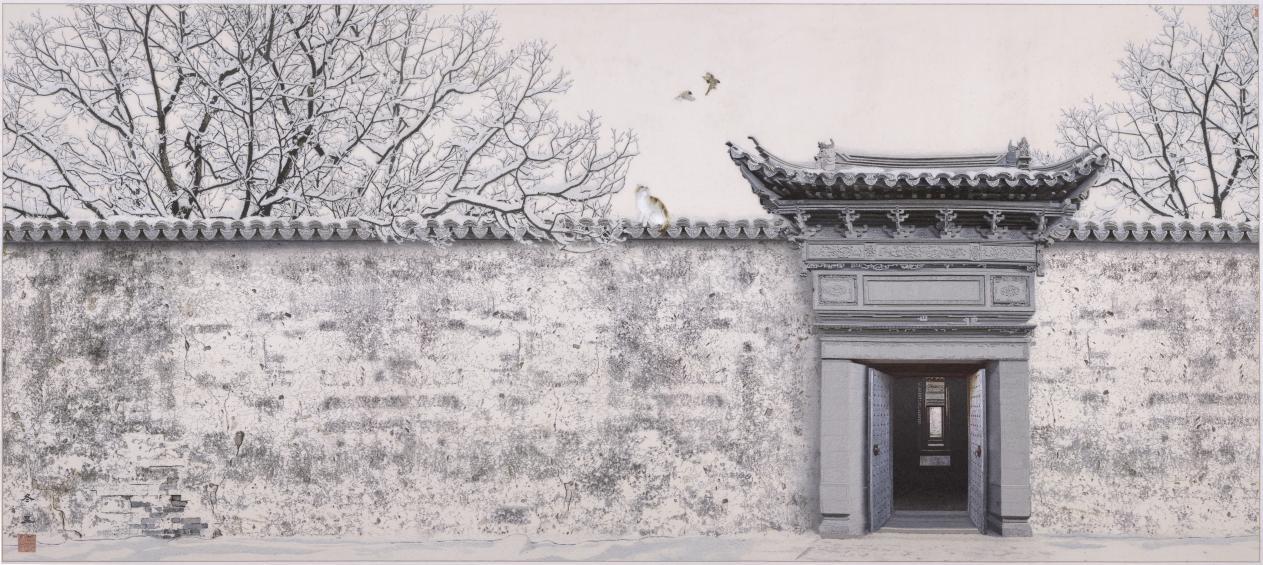

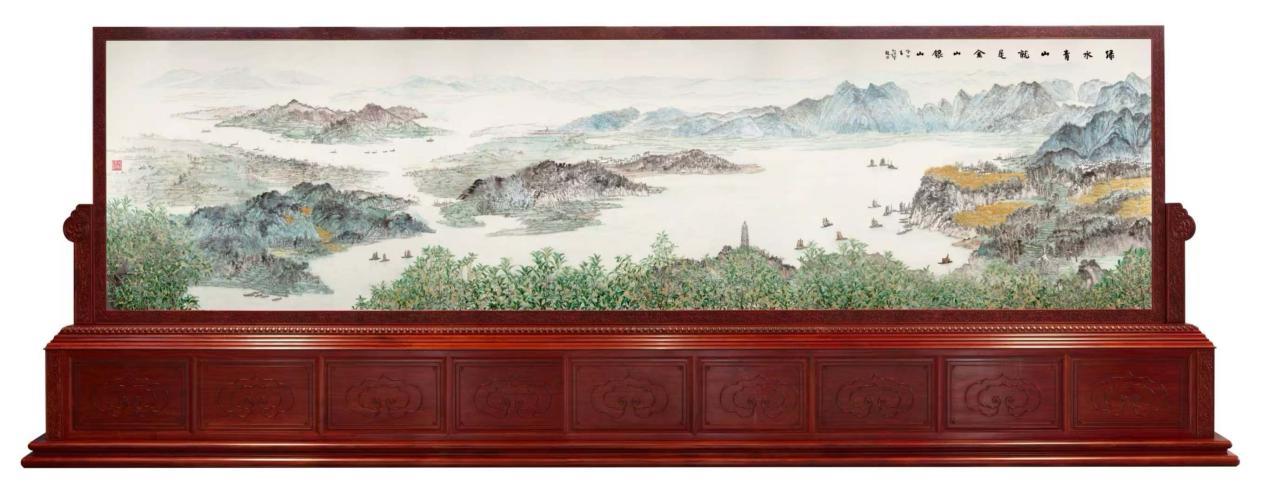

这也是一种“一半西北,一半江南”的融合风格,从敦煌的苍茫到江南的婉约,她是用绣针在丝绸上完成了一场跨越千里的美学对话。这种风格在她的作品中屡见不鲜。《冬至》里,江南残瓦上的流浪猫毛色灰朴,与背景融为一体,“残缺里有生命的温度”;而《绿水青山》中,每一朵桂花的花瓣纹路、光影层次都被极致还原,“观者仿佛能闻到桂香浮动”。

“刺绣家既要绣得出国王华服上的钻石璀璨,也要留得住瓦当苔痕的岁月包浆。”邹英姿说。

《冬至》

技艺与修行:在经纬间触摸永恒

“绣绷就是修行道场。”访谈中,邹英姿的这句话道尽了手工艺人的精神内核。在她看来,每一根丝线的走向都需遵循生命规律,每一个针脚都应承载人文关怀。

为马来西亚皇室绣制肖像时,她对着自己的睫毛观察生长方向,盯着手背血管研究纹路起伏,“从睫毛到血管,必须符合生命本来的样子”;

为敦煌供养人像重建残缺面容时,她在残破壁画中寻找历史的温度,让千年后的绣针延续古人的虔诚。

这种对生命的敬畏,更化作对当下的深切关怀。当谈及年轻群体中的孤独症现象时,这位省人大代表眼含泪光:“我们的针线应该编织希望。”

她的工作室里,既有为皇室创作的璀璨华服,也有《我的家》系列中苏州园林的寻常景致——那些柴米油盐的细节、老人安康的期盼,皆源自她“艺术应立足生活”的信念。正如《冬至》里那只流浪猫,虽渺小却坚韧,恰是她用刺绣传递的生活勇气:“哪怕力量微弱,也要为社会变好添一份力。”

邹英姿向范炜焱袒露了绣娘与艺术家的双重身份焦虑。被问及更倾向哪种称谓时,她笑称:“从绣娘到国大师,不过是责任的层层加码。”这种返璞归真的态度,恰印证了范炜焱总结的“真善美”三重境界:

以真挚对抗浮躁,用善意消解苦难,借美学重构传统。

在邹英姿眼中,技艺的极致追求与文化传承的责任早已融为一体。2017年,她为紫金庵壁画修复写下18页报告,推动成立专项工作组保护十八罗汉造像;多年来,她反复前往敦煌300多个洞窟,在被掠夺的菩萨断臂前立下誓言:“要让刺绣更精彩,不负祖宗留下的文明。”绣绷上的每一针,既是技艺的修行,更是文化的守护。

《绿水青山就是金山银山》

传承与未来:初心照映千年路

范炜焱问:艺术家和手艺人如何应对AI的冲击?

“让机器做产品,我们做艺术品。”邹英姿的回答清醒而笃定。这种清醒认知源自她对新生代的包容,在她的工作室里,传统与现代正发生奇妙的化学反应:山海经神怪玩偶与紫金庵古狮纹样共处一室,北方女孩缝制的“丑萌”布偶旁,摆放着与儿子合作设计的潮袜——后者将江南罗汉纹样融入时尚设计,正通过品牌化的运作走向全球。

这种包容与创新,是她对传承的独特理解。“苏绣的面貌本该是全方位的。”

她收了一位热爱手工的北方学生,看着她将古籍中的山海经人物缝制成玩偶,充满着个性与朝气,眼中满是期许;儿子从英国留学归来后,她与之携手探索传统纹样的现代转化,“让罗汉纹样在袜子、皮鞋上‘跑’向世界”。

在她看来,传承不是固守旧法,而是让年轻人在传统中找到创作的支点:“他们的‘叛逆’,或许正是苏绣的未来。”

从“绣娘”到“大师”,从想当画家的少女到苏绣艺术的革新者,邹英姿的身份转换里藏着对“责任”的注解。“这些称呼不过是责任的层层加码。”她笑言,小时候梦想成为画家,却被母亲“摁”在绣绷前,如今画笔与绣针皆成创作工具,“没想到梦想以另一种方式实现了”。这种返璞归真的态度,恰是苏绣最动人的生命力。

范炜焱说,邹英姿的作品之所以能走进大英博物馆,正因为她既做得了江南绣娘,也当得起文化使者。活动尾声,范炜焱以“针尖上的长征”为这场对话作结。而邹英姿绣绷上跃动的绣花针,早已突破丝绸的边界:

它刺破时空的茧房,在敦煌壁画与苏州园林间架起虹桥;它缝合传统与现代的裂隙,让千年技艺在年轻一代手中重获新生。

这场关于苏绣的深度对话,最终成为一场跨越千年的文化互文:当邹英姿俯身绣绷时,我们看见的不仅是绷架上的江南烟雨,更是一个民族对美的永恒叩问。