特稿·梁平|陈光标:依然是一个移动而又透明的“坐标”

独家抢先看

如果用一个词形容公众人物陈光标,你会选择什么?企业家、慈善家、炒作达人、标新立异者……相信我们每个人给出的答案都不尽相同,甚至这个答案会随着时空的转换和记忆的递进变幻不停。

事实上,围绕陈光标的称赞、钦佩、争议、质疑,从未消停过。

7月25日上午9时许,陈光标董事长助理胡芳芳致电笔者,以饱含歉意的口吻商量,原定当天晚间我和京剧表演艺术家汪明老师与陈书记的见面,可否提前到中午?因为他的行程突生变化。

陈光标出席国际会议

我连忙联系汪明老师,讲明原委。约定中午12时在南京西康宾馆碰头。

或许很多人都不会想到,我们这次与陈光标聚见,讨论的议题是京剧。

熟悉他的人,都知道其嗓子不错,喜欢演唱流行歌曲。当下一个他引吭高歌《搀扶》的视频在网络上疯传,数以千计的跟帖,98%以上的内容是给予褒奖。

其中有人感叹:已许久没有标哥的消息,他是不是变得低调了!

的确,高调似乎一直是陈光标的某种符号,如影随形。

身为江苏黄埔再生资源利用有限公司党委书记兼董事长的陈光标,一边大做慈善、一边高调示人。“异国发钱”“冰桶挑战”“申请改名”“锤子砸车”“吃剩饭剩菜”“口叼自行车”“16吨钞票垒成墙”……只有你想不到,没有他做不到的事情。

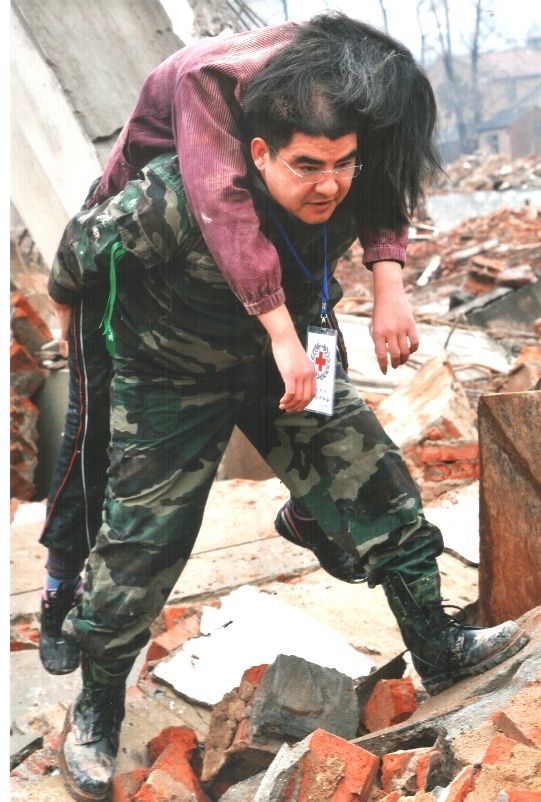

陈光标在汶川地震灾区参加救援

向贵州榕江洪灾地区捐赠物资

不过,相比昔年的陈光标,如今的他依然是一个移动而又透明的“坐标”。他并没有如坊间流传的“归隐乡间”,而是仍在商场上运筹帷幄,始终有决战千里的姿态。

6月29日,陈光标在得知贵州榕江遭遇超50年一遇特大洪灾后,紧急调配价值2000万元的民生物资,24小时内直抵灾区,精准覆盖灾后防疫核心需求,为超4万转移群众筑起“健康防线”。

三天后,他被榕江县人民政府正式授予“贵州村超公益慈善总顾问”“贵州榕江县招商大使”及“贵州榕江荣誉市民”三项称号,以表彰其在此次抗洪救灾中的突出贡献与社会担当。

榕江县委书记徐勃,县委常委、副县长陈学敏为陈光标颁发荣誉证书。

陈光标的这次义举,在网络上被瞬息万变的新闻资讯淹没,沒有引起太多人注意。即便是我们中午见面,从头至尾他也没提及此事。

陈光标与汪明相谈甚欢

说回见面的场景。

陈光标与新老朋友见面,握手寒暄后照例递上一张名片和一本杂志。天下谁人不识君!这个习惯表达了他对别人的尊重。

他的名片还是一如既往地夸张,不仅塑封,大小如小人书。正面是身份、头衔及电话,其中名号有16项之多。名片背面印有“祖国唯一,人民至上,心系家国,德润商道,利泽众生,达济天下”。

显然,这24个字浓缩了他的人生座右铭。

他送给众人的杂志是《中华英才》2024年7月刊。出版整一年的这本刊物,仍然被他视为动力之源。

本文作者夫妇与陈光标

该刊发表专访“全国道德模范”“中国首善”陈光标,主题是“高擎党旗跟党走,红色精神驻心间;心作良田百世耕,善为至宝代代传”。这篇万字长文对他的人生故事作了客观、真实的详尽报道。

作为一名共产党员,陈光标认为,人民的利益是党的最高利益,共同富裕是中国特色社会主义的本质要求。

近几年来,他参与最多的公益项目就是扶贫。要么为贫困地区捐款捐物,要么为家乡招商引资,要么为脱贫致富出谋划策。虽然在公众视野中出现的频率减少,但在扶贫济困的慈善道路上又留下了一串串脚印。

2023年起,陈光标从全国挑选了100个乡村,开始“村村播 家家富”助农慈善行动试点。

陈光标与演员刘德华在汶川地震现场参加救援

他觉得,助农慈善行动,是农产品流通销售系统的一次数字化革命,它使得流通销售只剩下两个站点—起点和终点,中间的任何站点和环节通通取消了。农产品从起点站出发,一站就到终点站,即田间地头到消费者手中。起点站的所有农产品,都是从地里和树上摘下的新鲜货,采摘、分拣、包装、打包的全过程都在远在千里的消费者眼皮下进行。

《中华英才》的报道认为,“‘村村播 家家富’虽然重点在农产品流通销售系统,但它做的是一篇‘大农业’文章。通过‘村村播 家家富’,对农业的方方面面提供和反馈信息,以及有益的建议,包括种子、品种、品相、采摘、包装等,以推动农产品品种的更新换代。还可反馈到科学种植,采摘时机,增加科技含量,避免更多地使用化肥、农药,制止转基因的产品进入消费者手中。”

陈光标充满信心地说:“我们试点后取得了很大的成功和经验,争取今年在更大区域内展开,最终实现全国村村全覆盖,家家都参与,惠及5亿农民走上共同富裕之路!”

陈光标在相关会议中发言

聊过乡村振兴话题,陈光标与汪明言归正传,话说京剧。

他打开手机,给汪老师观看他儿子反串演唱京剧的视频。孩子不仅钢琴弹得有板有眼,对传统艺术京剧的喜好也愈加深入。并且带动他开始学唱京剧。

陈光标父子甘当票友的愿望,让66岁的汪老师感触颇深。两个人的双手紧紧握在一起,感同身受,内心翻腾。

一方想学、一方愿授,艺术的纽带连接起企业家与艺术家的心脉。

为了表达尊师的愿望,陈光标安排了工作餐款待诸位。席间,他三度丢下筷子走出餐厅接电话,安排工作上的事。餐后去中山陵参加一个会,次日一早出差苏州。他的视线始终追逐着一个又一个坐标,永不止步。

不难看出,陈光标也在改变,言谈举止中更多了一份淡定,似乎不再会去在乎是不是顶流。慈善家的名号是一种处境,也是与时代相遇的共同体,不可分割,相互作用。

陈光标与父母和弟妹

和陈光标交流,你可以看到他平凡、琐碎的瞬间。

他80岁的父母至今在乡下用养殖收入补助自己的生活。母亲每天还给别人缝制加工衣服,每件15块钱,一天能挣个四五十元,这些钱能够基本保证家庭的开支。

他父母还种了许多菜,逢集之日拿到集市上卖,把卖的钱都存起来。有天他回家,母亲问他:“我们这一段时间又挣了一千多块钱,要不要你拿去做慈善。”他眼眶发热,说:“不用了,你们留着自己花。”

质朴的价值观造就了陈光标朴素的生活作风。他个人生活很简单,从来不去娱乐场所,至于打麻将、打扑克,他到现在都不会。唯有唱歌、发短视频,成为他排解疲倦的神器。当天中午见面后不多时,他和汪老师“唱戏说戏”的短视频,便在自己的视频号中登陆。

陈光标与母亲在老屋前择菜

参与交流的国开投资(江苏)有限公司董事长秦增辉说:“人生应如何度过?是我们当代青年思考的问题。陈光标的故事,在某种程度上潜移默化地塑造了另一个版本的‘企业家江湖’,对我们很有启发。”

需要指出的是,陈光标迄今没有偏离自己固有的价值判断,也没有向妥协和平衡走去。在他的人生中,没有停滞不前的选项,赛道中始终是全力倾注的、不愿放弃的事业。

摄影/范素丽 (部分资料图片被采访人提供)

作者简介:国内著名媒体人、作家。新闻从业近40年,先后供职于《扬子晚报》《周末报》《金陵晚报》《南京日报》,曾担任部主任、主编以及《文化徽商》杂志总编辑。曾先后获得江苏省、南京市优秀新闻工作者称号。

著有《央视春晚纪事》《我所知道的马季》《姜昆家事写实》《邓在军传奇》《可以披露的聂卫平尘封往事》《近观刘洪》《大国良医》《向往百年》等书作、报告文学。开辟过以个人名字命名的新闻专栏《梁平爆料》。迄今发表新闻、文学作品500余万字。